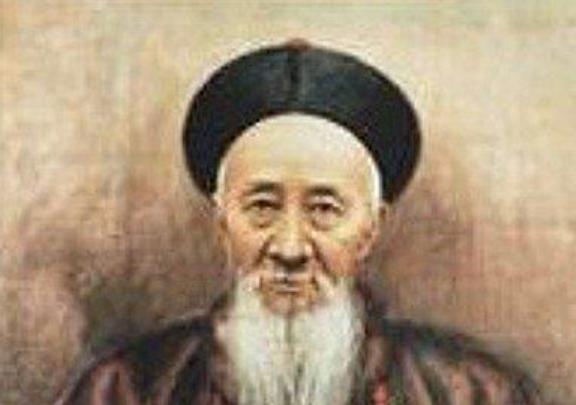

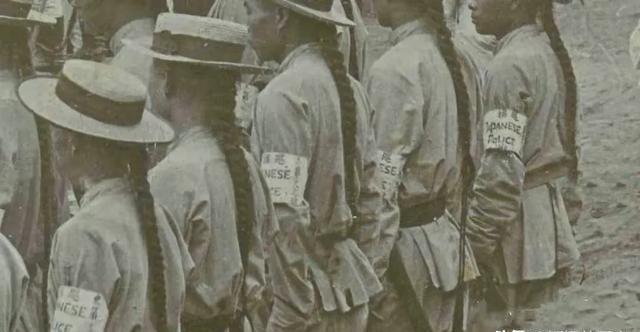

大名鼎鼎的辜鸿铭到底是真怪才还是假大师?他曾经亲自做过不少堪称“奇葩”的事情,被后世之人称奇不已。在西方文化界曾经流行过一句话,来中国可以不看三大殿,但绝对不能不看辜鸿铭。 可见辜鸿铭在那个时代的西方学者眼中几乎就等同于中国文化的化身和代表,但其实辜鸿铭本人是一个出生在外国的中国人。 1856年,辜鸿铭出生在英国人统治之下的马来西亚,他从小就听着家里的老人讲述中国文化传说和民间故事,所以,即便他没有接触过当时的中国社会,但他的心里对中国依然有一种强烈的归属感。 由于生活在国外,辜鸿铭从小就练就了一口熟练的英语和马来语,甚至对于葡萄牙语,辜鸿铭也略知一二,从这个时候开始,辜鸿铭就展现出了他令人惊诧的语言天赋。 后来辜鸿铭回到了中国参加工作,但是相比于当时大多数的传统读书人,辜鸿铭的身上是没有功名的,无奈之下,他这个大才只得在香帅张之洞的幕府里做起了“洋文案”。 在张之洞搞改革的过程当中,辜鸿铭也从自己的生活实际出发给张之洞提了不少意见,因为比起当时许多腐朽的传统读书人,辜鸿铭可是见过西方工业社会的,所以,他虽然对中国文化感到自信却不会盲目的自信。 甚至在张之洞会见外国宾客的时候,辜鸿铭也会陪同在一旁充当翻译,有时他甚至还会帮张之洞辩上几句,这也让张之洞这个上司对辜鸿铭十分器重。 辜鸿铭曾经和英国著名的作家毛姆见过面,当着毛姆这位文学巨匠的面,辜鸿铭详细阐述了中国文化的高级,他认为西方人忽略了精神上的修养,他们的这番对话也被毛姆本人记录了下来。 除此之外,辜鸿铭在与西方传教士谈话的时候,也曾经多次批评他们试图改变中国社会的做法。 辜鸿铭认为中国社会有着自己的特点和文化传承,并不需要西方人来染指,这些争议也在报纸上有过记载。 更令人感到不可思议的是,在八国联军侵华的背景下,张之洞等地方大员决定与洋人签订协议,不加入清朝中央政府和列强之间的争端,但是,为了杀一杀洋人的锐气,张之洞决定派辜鸿铭去说明此事。 当着英国人的面,辜鸿铭先是阐述了张之洞的想法,然后又不卑不亢的向英国人表达了中国人绝不愿意为奴的态度。 这样的外交手段既保住了张之洞的颜面和整个民族的尊严,也让整个东南地区免于战火的摧残。辜鸿铭的智慧也由此可见一斑。 事实上,辜鸿铭是一个真正意义上的大师,他学贯中西的学术背景让他在自己所处的那个年代总是能够做出一些看似“奇葩”的事情。 但是他这其实是在用自己的方式维护自己的民族和国家,虽然他的思想有些迂腐,但从始至终,辜鸿铭都是一个堂堂正正的中国人。 参考资料: 《论辜鸿铭和胡适的中西文化观比较研究》