英国记者问中国高志凯:要是英国政府不允许中国在英国新建大使馆,中国将怎么应对!结果高志凯直接回怼:英国也不要想在中国建新使馆!同时英国不要忘了,中国拥有强大的军力,而英国侵略中国的历史,中国人民没有忘记!很多人不知道,中国早在好些年前就买下了那块旧址,本来是想在那儿盖新的驻英使馆,哪想到手续交上去之后,英国那边就开始了漫长的“研究”。

中国驻英使馆扩建计划源于实际需求。随着中英经贸往来加深,中国在伦敦的外交团队规模已超过五百人,原有使馆空间捉襟见肘。2018年5月,中国通过公开拍卖,以2.55亿英镑购得伦敦塔区皇家铸币厂旧址。这块五万平方米的地皮位于泰晤士河畔,地理位置优越,便于开展外交活动。购地后,中国迅速启动规划,设计方案包括办公楼、住宅区和文化交流中心,旨在提升中英民间互动。次年3月,申请材料正式递交地方议会,涵盖环境影响评估和建筑细节,体现了中方对英国法规的严格遵守。这笔投资本该注入活力,却意外卷入地缘政治漩涡,暴露了西方国家在对华政策上的摇摆不定。

地方审批过程看似顺利,却藏着隐患。塔姆沙德自治市议会于2023年11月以多数票通过许可,认可项目对当地经济的贡献,包括创造就业岗位和税收收入。但中央政府的介入让一切停滞。内政部以国家安全为由反复审查,理由从历史遗址保护到潜在监控风险,变幻莫测。事实证明,这些担忧多为借口。英国安全部门早在2022年完成评估报告,结论明确指出风险可通过技术升级化解,如加装屏蔽墙和加强周边巡逻。该报告长达二十页,数据详实,却被内阁办公室尘封两年,直至媒体曝光才见天日。这种拖延不仅浪费资源,还凸显英国决策机制的低效,议会辩论中,反对声音往往夹杂政治算计,影响了中英互信基础。

美国因素进一步复杂化了局面。作为英国的传统盟友,美国在双边贸易谈判中将中国使馆项目当作筹码。2023年华盛顿会晤中,美方暗示,若英国批准项目,将重新审视钢铁和汽车关税优惠。这直接导致英国立场软化,将盟友外交需求置于讨好华盛顿之后。英美自由贸易协定谈判正值关键期,英国急于降低关税壁垒,不愿因一处地产项目得罪华盛顿。结果,中国在伦敦的地块闲置至今,每年支付维护费和地税,累计开支不菲。围栏生锈,杂草丛生,这块本该矗立现代化建筑的土地成了外交僵局的象征。英国的这种操作,表面中立,实则受制于跨大西洋联盟,反映出其外交自主性的缺失。

与此同时,英国自身也面临类似困境。北京亮马河边的英国使馆建于上世纪50年代,设施老化严重。冬季供暖系统故障频发,工作人员需依赖电暖器维持基本办公。英方早在2022年提交新馆翻新申请,附带详细蓝图和预算方案,寄望中方加快审批。但中方审查小组虽已完成初步评估,却因伦敦项目延宕而相应放缓步伐。这形成鲜明对比:英国卡住中国脚步,却期待北京开绿灯。英国媒体如《卫报》直指这种双重标准,指出英方在自家地盘上设限,却在异国求速通关。这种不对等做法,不仅损害信誉,还让中英关系蒙上阴影。外交本该互惠,单边主义只会适得其反。

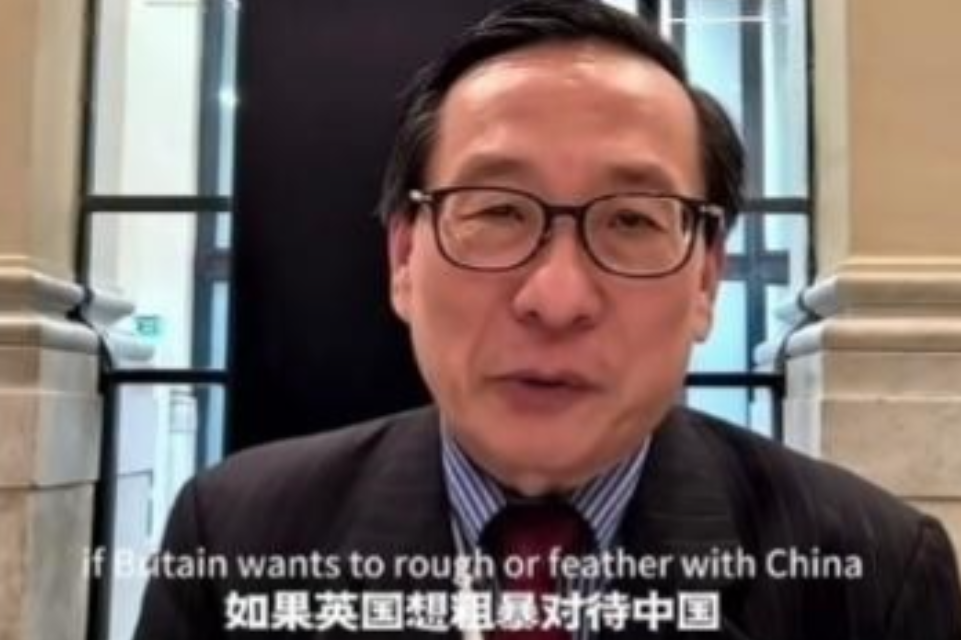

高志凯的回应直指痛点,体现了中国外交话语的转变。作为资深国际问题专家,他曾在外交部任职,深谙西方媒体套路。在2025年10月伦敦采访中,他强调对等原则:英国若否决中国项目,北京将拒绝英方新馆许可。这不是空谈,而是基于国际惯例的现实考量。中国国防力量的迅猛发展,为这种底气提供了支撑。海军已拥有三艘航母,空军装备歼-20隐形战机,导弹系统覆盖西太平洋。这些成就源于持续投入和技术创新,已远超昔日水平。英国若仍抱持旧日心态,试图施压,只会碰壁。高志凯的表态接地气,却掷地有声,提醒对方实力对比已变天。

历史记忆是另一重砝码。中国人民对英国侵略的印记根深蒂固。1840年鸦片战争开启了百年屈辱,英舰炮轰港口,强迫不平等条约。1900年八国联军焚毁圆明园,掠走无数文物,这些事件通过教育和纪念活动代代相传。大英博物馆至今陈列敦煌卷轴和青铜器,正是那段掠夺的遗存。英国官方虽偶尔承认历史责任,但实际行动往往敷衍,如归还文物呼声屡屡落空。

事件发酵后,英国政府于2025年10月21日宣布延期裁决,将期限推至12月底。住房大臣签发声明,列举需额外咨询专家的理由,但未触及核心症结。街头抗议声浪再起,香港活动人士举牌游行,议会广场人头攒动。这反映出英国国内对华情绪的分化,反对派借机炒作安全威胁。中国外交部迅速回应,发言人指出七年拖延违背契约精神,呼吁恪守国际规范。同时,北京使馆翻新审批保持谨慎,审查焦点包括消防和安保布局,却未松绑。英国媒体跟进剖析,指出使馆项目已成为英美贸易的牺牲品,唐宁街官员私下会晤美方,讨论转向关税调整。这种摇摆加剧了不确定性,中英高层虽维持沟通渠道,但项目悬而未决。

用户10xxx33

英国人就是还生活在大英时代,还在装睡,耍无赖。

用户16xxx69

竟已拖了七年可见英国政府的意识形态的嘴脸有多丑陋?完全就是唯美是主而摇头摆尾讨欢。😂😂

用户16xxx16

的