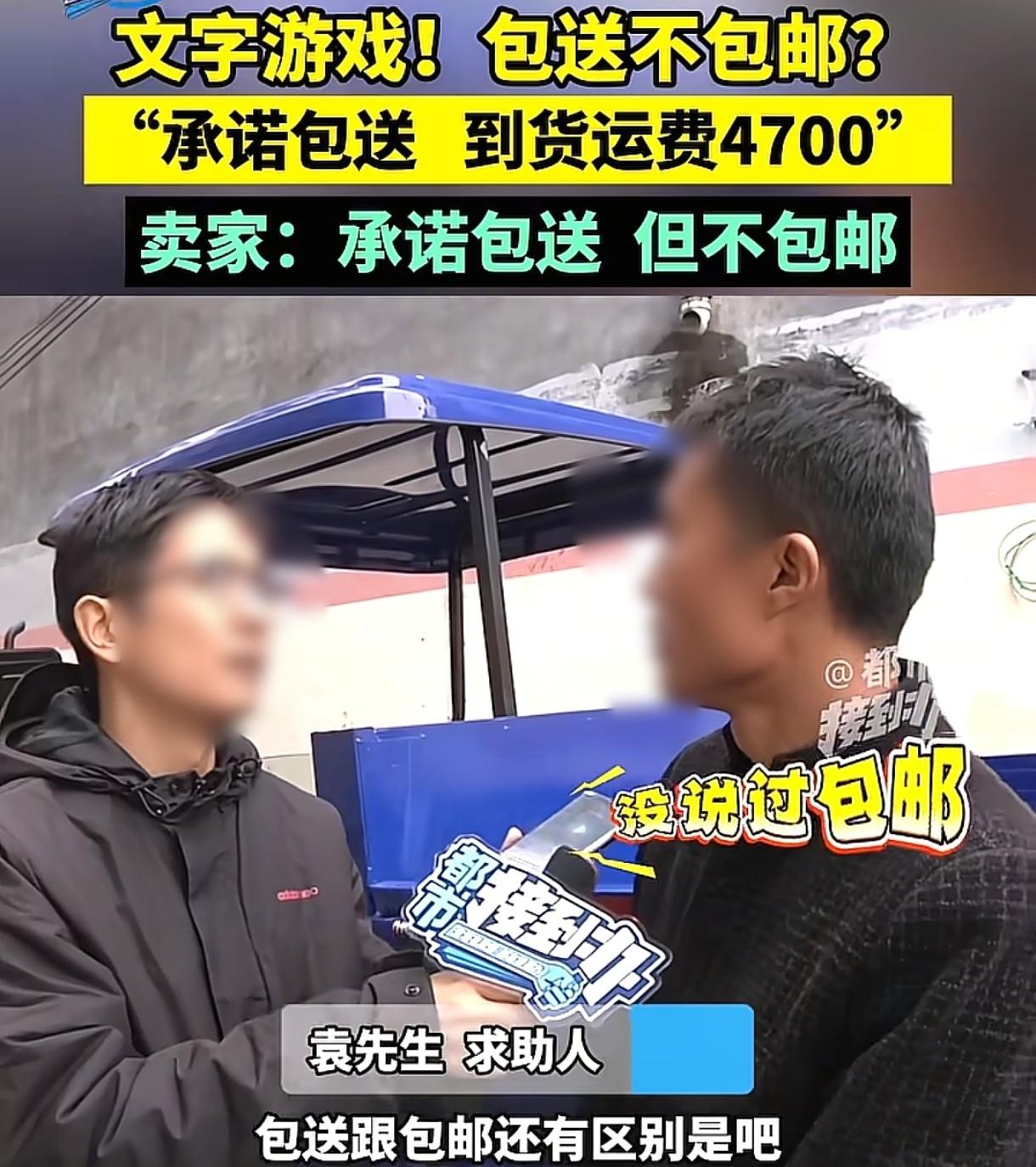

河南驻马店一男子花9000元买三轮车,商家口口声声说“包送到家”,可车一到物流点却被告知要再付4700元运费。男子懵了,质问商家,对方却淡定回应:“我说的是包送,不是包邮。”一句话,把“包送到家”和“包邮到家”玩成了文字陷阱。 袁先生一直想买一辆能拉货的三轮车,前段时间他在网上看到一条广告,称“厂家直销、全国包送”。他留下电话后,很快有一名自称“厂家经理”的卖家加了他微信。卖家表示这款三轮车原价11900元,现在做活动只要9500元,还保证“送到家”。袁先生觉得价格实惠,问清细节后转账9000元定金,约定剩余500元到货后再付。 几天后,物流站打电话让袁先生去提车。可到了现场,他被要求支付4700元到付运费才能提货。袁先生当场愣住:“商家不是说包送吗?”工作人员答:“货是到付的,不交钱不能提。”袁先生马上联系卖家,对方却反问:“我说过包邮吗?包送就是帮你找物流托运。”袁先生顿时意识到——自己被钻了空子。 记者介入调查时发现,不止袁先生一人受骗。现场还有几位买农机、买旋耕机的买家也被要求“补运费”。物流站工作人员透露,最近已有六七个类似投诉,“都是说好包送,结果变成到付。” 记者联系卖家,对方态度嚣张:“尾款我不要了,你爱咋提咋提。”甚至出言辱骂:“我当你祖宗行了吧!”随后卖家甩出一份所谓“代加工合同”,上面写着:“货物交由承运起为交付需方。”袁先生看不懂这句话的意思,其实这是典型的文字陷阱——一旦货物交付物流,就视为卖方完成交付,运费责任转嫁给买家。 律师解释,这种模糊措辞是卖家规避运费责任的常见伎俩。从民法角度看,合同条款中的不明确表达,若由一方提供,应作出不利于提供方的解释。《民法典》第498条明确规定:合同条款有歧义的,应按通常理解作出解释;不能确定的,应当对起草方作出不利解释。也就是说,卖家所谓“包送”,若未明确运费承担,应认定为包含运费。 此外,卖家发出的车辆没有品牌标识、没有合格证,甚至无法说明生产厂家,涉嫌销售“三无产品”。根据《产品质量法》第27条规定:产品必须有真实标识,包含产品名称、生产厂名、厂址及质量检验合格证明。无品牌、无合格证的车辆一旦上路,存在重大安全隐患,也不允许登记上牌。 更严重的是,这种行为可能触及伪造或冒用认证标志。依据《产品质量法》第49条,销售者提供不合格或伪造认证标志的商品,将被责令停止销售、没收违法所得,并处以罚款。 袁先生向卖家索要发票时,对方让他“先付运费再说”;索要合格证时,对方又推说“售后会寄”。从消费者权益角度看,卖家提供的商品不仅可能不符合质量要求,还涉嫌侵犯消费者的知情权与安全权。《消费者权益保护法》第24条规定:经营者提供商品或服务不符合质量要求的,消费者可要求退货或更换。袁先生完全有权要求退款退货,或向市场监管部门投诉。 从法律实务上看,这类案件往往具有“连环陷阱”特征——先用“厂家直销”“限时优惠”吸引下单,再用“包送到家”模糊概念,让消费者误以为免运费。等货发出后,以“到付”为名增加运费,再以合同条款或“代加工协议”推卸责任。若买家退货,对方又以“定制产品”“运费自理”等理由拒绝退款。这是一种典型的网络交易欺诈模式。 除了运费陷阱,这起事件还暴露了另一层风险——无证产品流通。记者发现,卖家提供的车辆无法查到备案厂家,所谓“工程三轮车厂”根本不存在。无论是从产品质量监管还是道路安全角度,这种车辆都不得销售。按照《道路交通安全法实施条例》第14条,上路机动车必须取得出厂合格证和车辆一致性证书。否则即便买回家,也无法合法上牌行驶。 此案并非孤例。记者在物流点了解到,类似“到付陷阱”在农村电商市场屡见不鲜。一些不法商家利用信息不对称,针对中老年消费者或农村买家,通过模糊语言和半真半假的承诺实施误导。消费者付款后维权困难,甚至放弃追究。 从监管角度看,这类问题反映出电商平台对第三方卖家的审核与事后监管仍需加强。平台应完善商品信息公示制度,对无品牌、无资质商品实行强制下架机制;同时,应明确对“包邮”“包送”等宣传语的使用规范,避免商家以文字游戏损害消费者利益。 袁先生的9000元或许还能追回,但那些被忽悠付了上万元“运费”的消费者,可能连人都联系不上。网络时代,陷阱的形式变了,但本质未变——贪图便宜的心理,仍是骗子最容易利用的“入口”。