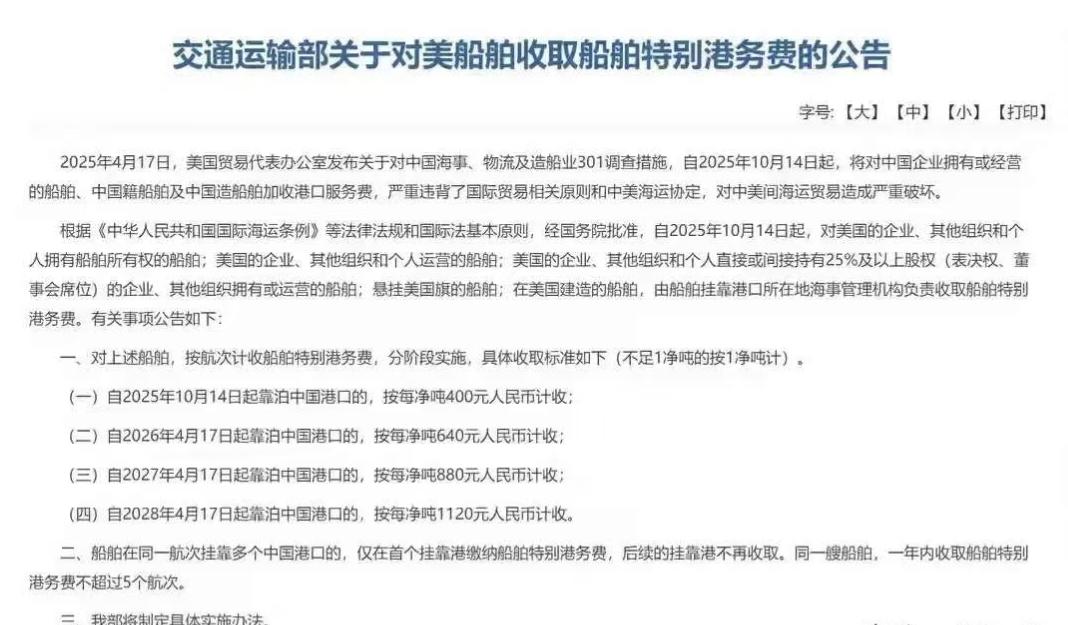

一周后,将有大事发生。美国贸易代表办公室将于10月14日,对中国建造、拥有或运营的船只征收港口费。中国也将采取反制措施。 一场风暴正在酝酿,10月14日就是那个风眼。这天之后,全球航运规则可能要彻底变天了。别以为这只是一场简单的关税摩擦,这事的本质,是港口、航运这些全球贸易的基础设施,第一次被当成了武器。争夺的焦点,已经从货架上的商品,悄悄转移到了控制商品流动的“管道”本身。 美国贸易代表办公室(USTR)这次出手,玩得相当精细,不像是一记重拳,更像是一把“外科手术刀”。他们精心谋划出一套“组合拳”,这一系列举措目标明确,锋芒径直指向中国产业链的核心地带,妄图以此达成不可告人的目的。你看,他们既要对中国拥有或运营的船只收费,比如每吨每航次80美元;又要对中国建造的船只下手,哪怕船主不是中国人,也要按每吨23美元交钱。 这还没完,这套方案藏着一个长远的阳谋。计划里写得明明白白,到2028年,这些费用还要大幅上涨。他们的终极目标,是到2047年,让液化天然气运输船队里“美国制造”的比例提高到15%。所以,这根本不是为了收几个钢镚儿,而是想用关税壁垒,一点点绞杀中国的外贸和造船业,给自家那口气都快喘不匀的造船厂续命。 当然,表面文章还是要做足的。今年4月启动的301调查,指责中国海事行业“不公平竞争”,就是给这次行动披上的一件“合法”外衣。 但这把精心打造的武器,扔出去却像个回旋镖,狠狠地砸向了美国自己。美国煤炭行业正陷入困境,叫苦之声不绝于耳。出口成本预计将大幅攀升,涨幅高达35%。更雪上加霜的是,在未来60天内,甚至可能面临无船可租的尴尬局面。美国石油协会如热锅上的蚂蚁般焦急万分。其忧心忡忡,深恐自家的能源产品陷入滞销困境,难以在市场觅得出路。最惨的还是农场主们,他们抱怨说,贸易战的苦还没吃完,这下更是雪上加霜,想把东西卖到中国只会越来越难。 缘何至此?究其根源,美国经济与全球体系关联过于紧密。二者恰似藤蔓纠葛,牵一发而动全身,致使局面如此。一组令人警醒的数据显示:于美国港口停靠的集装箱船中,竟有高达98%与中国存在关联。这一数据,直观凸显了中美贸易间千丝万缕的紧密联系。这种情况下搞“精准打击”,无异于对着自己的贸易生命线开枪。说到底,这也是一种无奈。美国本土造船厂的工人平均年龄都55岁了,造一艘船的成本比中韩高出7000万美元,交付周期还慢上3年。这哪是公平竞争,分明是想用关税给自己的衰落买单。 面对这种局面,中国的反制也超出了“以牙还牙”的传统剧本。9月28日,中国国务院对《国际海运条例》进行了修订。此举措犹如揭开神秘面纱,将真正的底牌清晰展露,彰显了决策的决心与深意。新的条例授权中国可以对采取歧视性措施的国家征收特别费用,限制他们的船只靠港,甚至在极端情况下,可以停止提供海事数据服务。 此非意气之举,而是凭借实力所施行的“规则反制”。它并非冲动使然,而是以坚实能力为支撑,对既定规则进行合理且有力的反向应对。中国的底气在哪?港口吞吐量世界第一,全球大约三成的集装箱货量都得经过中国港口中转。一旦中国启用此类工具,其影响必将跨越地域界限,在全球范围内激起层层涟漪,引发广泛而深刻的连锁反应,具有毋庸置疑的全球性效应。更别提在造船业,全球超过61%的新商船都是中国造的。相比之下,美国自家挂旗的船队连200艘都不到,双方实力差距一目了然。 所以,这场中美海运争端,标志着全球化进入了一个新阶段。过去连接世界的桥梁,正在变成冲突的战场。国际航运公会发出警告,中美冲突若持续升级,极有可能致使全球航运市场走向分裂。而运输成本的攀升,将对全球供应链造成严重扰乱。倘若其他国家纷纷效尤,国际贸易秩序必将遭受严重冲击。长此以往,原本规范有序的国际贸易规则恐将陷入混沌之境,后果不堪设想。 10月14日,是一个关键的十字路口。它既可能成为全球贸易“分裂的开始”,也应该成为一个“对话的契机”。在一个深度捆绑的全球体系里,任何试图切断经济动脉的行为,最终只会导致共同的衰竭。坐下来谈,才是避免两败俱伤的唯一出路。