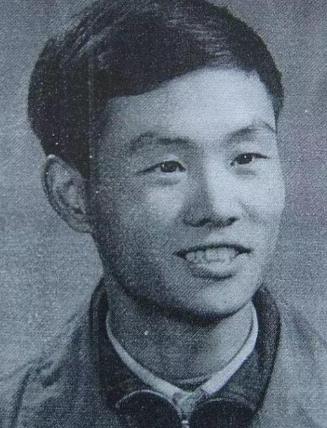

1970年,一名知青因为一首歌被判处死刑,就在他做好死亡的准备时,审判员却突然宣判:有期徒刑10年,这让他有些不敢相信!为什么他突然从死刑改成了有期徒刑10年? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1970年初春,江南的风还带着寒意,江浦县农场的操场上搭起了临时的审判台,木制的桌子上摊着几份卷宗,纸张的边角被风掀起。 人群簇拥着,空气里弥漫着紧张的气息,一名被押着的年轻人低着头,双手被捆着,眼神空洞,仿佛灵魂早已离开身体。 他叫任毅,二十一岁,南京人,曾是南京五中的学生,也是无数被命运裹挟到农村的知青之一,就在这一刻,他的命运即将被一句话改变。 三年前,他带着一把吉他、一叠乐谱和对未来的憧憬,随知青队伍来到江浦插队,那年夏天,稻田的水面映着火红的晚霞,年轻人们在田埂上唱歌,歌声嘹亮,带着一份想家的苦涩。 任毅一直喜欢音乐,在城市时曾在学校文艺团体里弹吉他、拉二胡,那时的他没想到,音乐会成为改变他一生的东西。 农忙季节结束后,他写了一首歌,旋律朴素,歌词写的只是“离家三年,梦里常归”,朋友们听了都说像唱自己的心事,为了避免麻烦,他没署名,只写了“集体创作”。 这首歌很快被抄进无数笔记本,在南京、苏北、安徽之间传唱,歌声穿过田野,也传进了那些背井离乡的年轻人的心里,有人听哭了,有人背下来偷偷哼唱。 歌名简单,就叫《我的家乡》,那是一个渴望归途的年代,一句平常的歌词,却成了千万人共同的寄托。 事情开始失控,是在1969年年底,有人在报告中指出,这首歌“含有灰色情绪”,歌词中“深陷”一词被解释为“不满农村劳动”。 更让人震惊的是,几个月后,苏联的莫斯科电台播出了这首歌的男声小合唱版本,国际形势紧张,中苏关系正处在剑拔弩张的阶段,一首出自南京知青的民谣,被外国电台播放,顿时成了政治事件。 调查开始后,任毅被从农场带走,数十次审讯,灯光刺眼,纸笔和问话声填满了夜晚,他一遍遍写下创作缘由,只说那是思乡的心情,没有任何别的意思。 但这份单纯被视为狡辩,专案组在他的歌词里寻找“潜台词”,甚至将“金色的学生时代”解释为“怀念旧社会”,一首歌被剖析成数十页的“思想分析报告”。 到了1970年3月,江浦召开公审大会,任毅被宣布“创作并传播反动黑歌”,判处死刑,立即执行,他的脑海一片空白,只觉得时间停了,脚下的地面像被抽空。 身边的人窃窃私语,远处的红旗无声飘动,他突然想到母亲那封写着“多吃点饭”的信,想到吉他上裂开的那条缝,还没来得及修补。 就在押送人员准备带他离开时,一个命令中止了程序,案件卷宗被紧急送往江苏省革委会,当时的负责人许世友在夜里看完了材料。 他看到那份歌词,沉默了很久,只在纸上写了几行字:“此人年轻,历史清白,一首歌不足定罪。”这几行字改变了一条生命的走向,死刑判决被撤销,改为有期徒刑十年。 任毅在被告席上听到“有期徒刑”几个字时,整个人愣住了,他不敢相信自己还能活着,他被带回看守所时,天快亮了,久违的光透进铁栏,他抬头看见一线阳光,那是他从绝望中重新看到的第一道光。 服刑的岁月漫长而艰苦,白天下地劳动,夜里他用石头在木板上刻下简谱,心里默默哼唱那首歌,他知道不能再让别人听见,但旋律已经成了他的信念。 狱友们有人因为饥饿偷吃粮食被惩罚,有人因为生病离开,他一直挺着,因为他相信那句批示不是偶然,那意味着,至少还有人愿意听真话。 1979年,他终于收到平反通知,纸张泛黄,印章鲜红,他走出监狱那天,春风掠过江浦的田野,仿佛和十年前没什么不同。 他回到南京,老房子早被拆迁,母亲瘦得几乎认不出他,邻居告诉他,母亲在听到他改判时哭了一夜,说“儿子还活着”。 后来他进了工厂,重新开始平凡的生活,那把吉他他一直留着,琴头刻着两个字:“记得”,那是对自己、对时代、对那份被误解的歌的提醒。 有人问他是否后悔写那首歌,他笑着摇头,说:“那是我年轻时唯一没撒谎的事。” 多年以后,他在南京音乐厅的角落,看着年轻人唱着自己改写的新曲,旋律依旧温柔,他没有告诉任何人,那首歌最初的模样。 对他来说,那是过去,也是救赎,命运曾把他推到死亡的边缘,又让他在灰烬中重生,一场风暴之后留下的,只是一个普通人顽强地活下去的姿态。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:上观——《知青之歌》,一支难以忘怀的歌