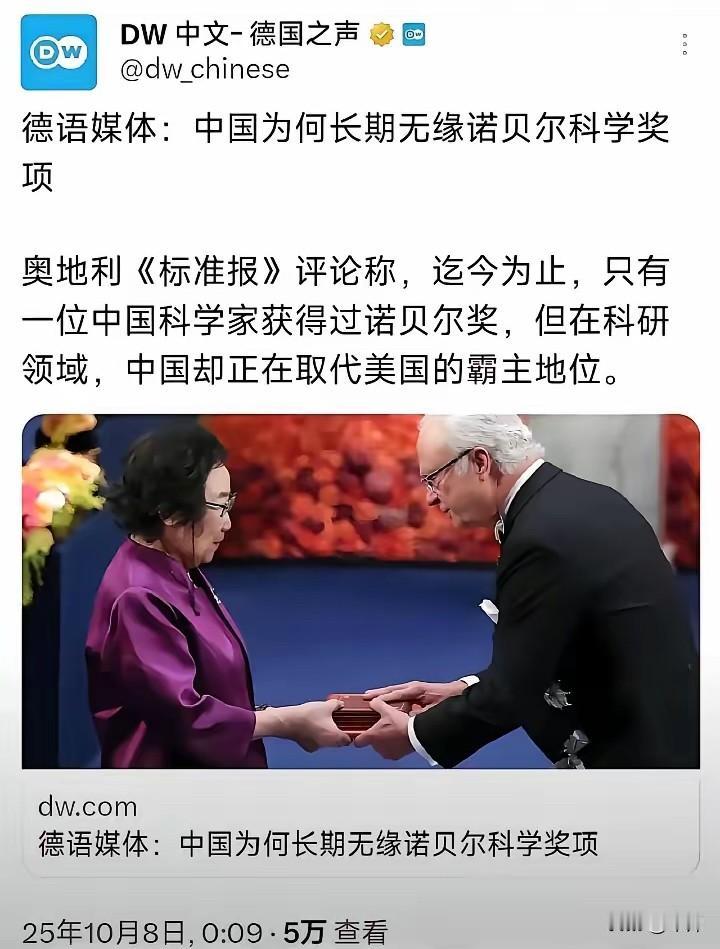

德国媒体问全世界各国民众一个问题:“中国科学家为什么会长期无缘诺贝尔科学奖呢?” 现在中国科学家一年发表的科学论文数量居全世界第一名,中国科学家申请的专利数量也是冠绝全球,中国科学家取的得各方面科学成果也是全球第一名。那么问题来了,既然中国科学家如此优秀,为何到现在为止,中国科学家只得到过一次诺贝尔科学奖呢? 这个世界处处充满了谎言,那些表面上的“绅士”们,其实质就是一群杀人,放火和抢劫的强盗们的后裔,不要期望他们会给世界带来公平和公正,因为他们的本性永远就是,我可以负天下人的自私自利心态。 先不说“强盗后裔”这种带着情绪的判断对不对,单说德国媒体这个问题,其实本身就藏着个挺大的误区——好像诺贝尔科学奖就是衡量一个国家科研实力的唯一标尺,可真不是这么回事。你想啊,诺贝尔奖从来就不是“即时表彰”,很多获奖成果得等上二三十年,甚至更久才能被认可。就像屠呦呦先生的青蒿素,上世纪70年代就救了无数人,直到2015年才拿奖,这中间隔了快四十年。中国现代科研真正“跑起来”是什么时候?也就最近三四十年的事,很多现在看着厉害的基础研究成果,还没到诺奖“发酵”的时间呢,总不能让评委们穿越到未来去评奖吧? 再说了,中国科学家拿第一的论文和专利,跟诺奖看重的东西也不是完全重合的。你去翻诺奖名单就知道,它特别偏爱基础科学领域的“从0到1”突破——比如发现某个新粒子,破解某个生命密码。可中国这些年的科研成果,很多是“从1到100”的应用创新,比如5G技术的优化、高铁系统的集成、新冠疫苗的快速研发。这些成果实实在在改变了生活,专利数量多也正说明咱们能把科学想法落地成有用的东西,但这种“应用导向”的突破,本来就不是诺奖的主要评选方向,总不能因为评委不盯着这块,就说中国科学家不优秀吧? 还有个绕不开的点,就是诺奖评审机制里那点“隐性倾向”。不是说评委故意搞偏见,但整个评审体系的核心圈子,长期以来都是西方科学家为主,他们对自己文化圈、科研圈里的成果,天然就更熟悉、更关注。比如中国在量子通信、可控核聚变这些领域的研究,水平已经是世界顶尖了,可这些成果发表在中文期刊或者由中国团队主导的研究,要让西方评委完全理解其中的突破性,本身就需要更多时间和沟通。反观有些西方科学家的成果,哪怕影响力没那么大,只要在西方主流学术圈里“声量大”,就更容易进入评审视野。这种“熟悉度偏差”,可不是一句“公平公正”就能抹掉的。 更重要的是,咱们真没必要把诺奖当成“科研圣旨”。你想想袁隆平先生的杂交水稻,养活了数十亿人,比很多诺奖成果的贡献都大,可他没拿诺奖,难道就能否定他的伟大?还有中国的航天团队,把探测器送上火星、建起空间站,这些成就哪一个不比拿个诺奖更让国人骄傲?诺奖只是一个西方视角下的科学奖项,它有自己的标准,但中国科研的价值,不该由这个标准来定义。咱们现在论文多、专利多,说明科研队伍在壮大、创新能力在提升,这才是最实在的东西——毕竟科学的终极目的,是为人类解决问题,而不是为了拿某个奖项。 至于说“世界充满谎言”“绅士是强盗后裔”,这种说法有点太极端了。确实有西方国家曾靠侵略掠夺发家,也确实有势力想抹黑中国科研,但把所有问题都归为“本性自私”,反而会忽略中国科研自身的成长逻辑。咱们更该看到的是,随着中国科研实力的增强,国际话语权也在慢慢变重——现在越来越多的中国科学家进入国际学术组织,越来越多的中国主导的研究被世界认可,未来随着基础科学的积累越来越厚,诺奖数量肯定会慢慢上来。到那时候,可能就没人再问“为什么中国科学家拿不到诺奖”,而是会问“怎么才能追上中国的科研速度”了。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。