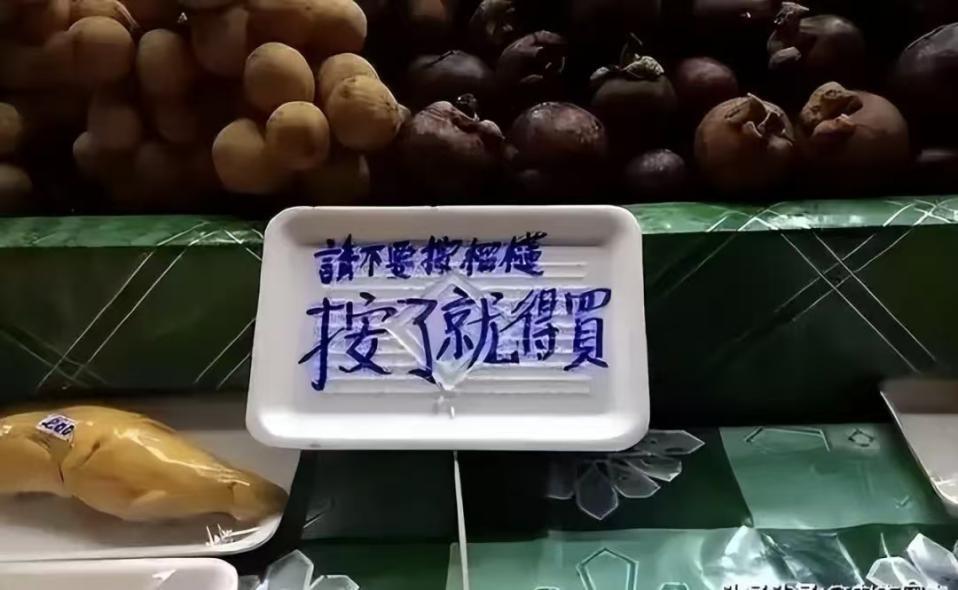

泰国大量水果腐烂,因为摊上的中文标语,中国游客:自己留着吧 泰国水果摊上的一张张中文标语,没想到成了生意的“绊脚石”。本来是想吓唬人别白摸白拿,结果呢?把中国游客吓跑了个干净。 现在好几条街的榴莲山竹全烂在摊上,酸味飘得比广告还远。 几年之前,曼谷街头的水果摊是另一番热闹景象。中国游客拉着行李箱,在摊前一边拿一边挑,一边自拍一边试吃,摊主乐呵呵地数钱,空气中除了榴莲味,还有人民币的香气。 可今年国庆黄金周,人还没到,水果先烂了。不夸张地说,有些摊位三天两头倒果皮,连狗都不愿靠近。乍都乍市场一位摊主抱怨说,“今年中国人少得吓人,水果都砸手里了。 ” 是天气太热?物流不畅?都不是。摊主自己也明白症结在哪——那些写着“摸一下赔100泰铢”“按了就得买”的中文标语,才是让人下不去手、也下不了单的“招牌”。 关键是,这些标语只用中文写,英文、泰文通通没有,仿佛就盯着中国游客下套。说白了,这不就是把人当“冤大头”了嘛? 中国游客不是没见过世面,也不是不花钱,一个水果摊主在中文上写“少买不议价”,结果转头对本地人笑眯眯打折,谁看了能不膈应? 其实挑水果,谁不摸不捏?中国人买水果是靠经验和手感的,捏一捏、闻一闻、掂一掂,才知道是生是熟。你告诉我“不能摸”,那我怎么知道你是不是拿青的当熟的卖? 商家觉得游客“破坏水果”,游客觉得商家“坑人”,这就不是一个语言的问题了,而是一个信任的问题。 说到信任,泰国这几年确实把中国游客折腾得有点累。从早年的双标定价,到出租车宰客、景区强制消费,再到普吉岛翻船、旅行社持刀事件……哪一次不是让人心寒? 这次水果事件不过是个缩影。一个水果摊如果都能用标语把人赶跑,那整个旅游业呢? 从数据来看,2025年第一季度,中国赴泰游客锐减六成,曼谷航班空了大半,普吉岛酒店入住率腰斩。不只是人少了,钱也跟着没了。 水果摊卖不出去,摊主急得上直播,打折、送货、买一送一轮番上,可惜信任一旦断了,促销也救不了场。 中国游客不是没地方可去。海南榴莲已经上了桌,西双版纳的热带水果比泰国还新鲜,三亚的海滩也不差普吉。而且国内旅游没语言障碍、没价格歧视、甚至还更安全。 再加上越南、菲律宾等邻国也在发力,价格更亲民,体验也不差,泰国的“独家优势”正在一天天缩水。 讲真,泰国不是没意识到问题。最近他们出台了所谓“中文服务规范指南”,还搞了个水果直邮中国的项目,说是要“重建信任”。但问题是,空运水果成本高、运输慢,哪比得上在摊上新鲜现买? 倒是一些摊主学聪明了,换了标语:“可捏可挑,不好吃算我的。”结果呢?销量反弹了不少。可惜,这种做法还只是个别现象,还远没形成气候。 说到底,生意不是靠防备做出来的,而是靠尊重撑起来的。你把顾客当贼,顾客就把你当路人。这不是“消费者玻璃心”,而是“商家玻璃脑”。 哪怕是榴莲这种水果之王,也挡不住一张臭脸的杀伤力。服务行业讲的就是一个“人情味”,你一口一个“赔钱”“不准摸”,那味儿再香也变了。 更讽刺的是,泰国的水果出口其实高度依赖中国市场。有数据显示,光是榴莲,60%的出口量都卖给中国。如果中国游客不买了,不只是摊主亏,连果农也受影响。 中国人均水果消费在泰国可不低,按照平均1200泰铢来算,这一波抵制带来的损失不是一星半点。 这事看似只是一个摊位上的小风波,其实反映的是整个东南亚旅游市场对中国游客的理解偏差。不是说“顾客就是上帝”,但也不能把顾客当提款机。 你怕人家摸水果,那人家就不买水果;你不信任人家,那人家就不会信任你。这不是矫情,而是选择。 过去,中国游客是“走哪买哪”,现在是“看清再买”。这不是消费降级,而是价值升级。泰国旅游业如果真想把中国客人请回来,不是靠一个促销活动就能搞定的,而是要改掉那种“多赚一笔是一笔”的短视心态。 别再拿中文当“陷阱语言”,真正让人感受到尊重,比什么都重要。 榴莲再香,也掩不住摊主脸上的那股“防贼气”。下一次,中国游客可能连摊都不来了。等到那时候,不只是水果烂在摊上,可能整条街都得空着——这份“代价”,恐怕不是几个标语能换回来的。