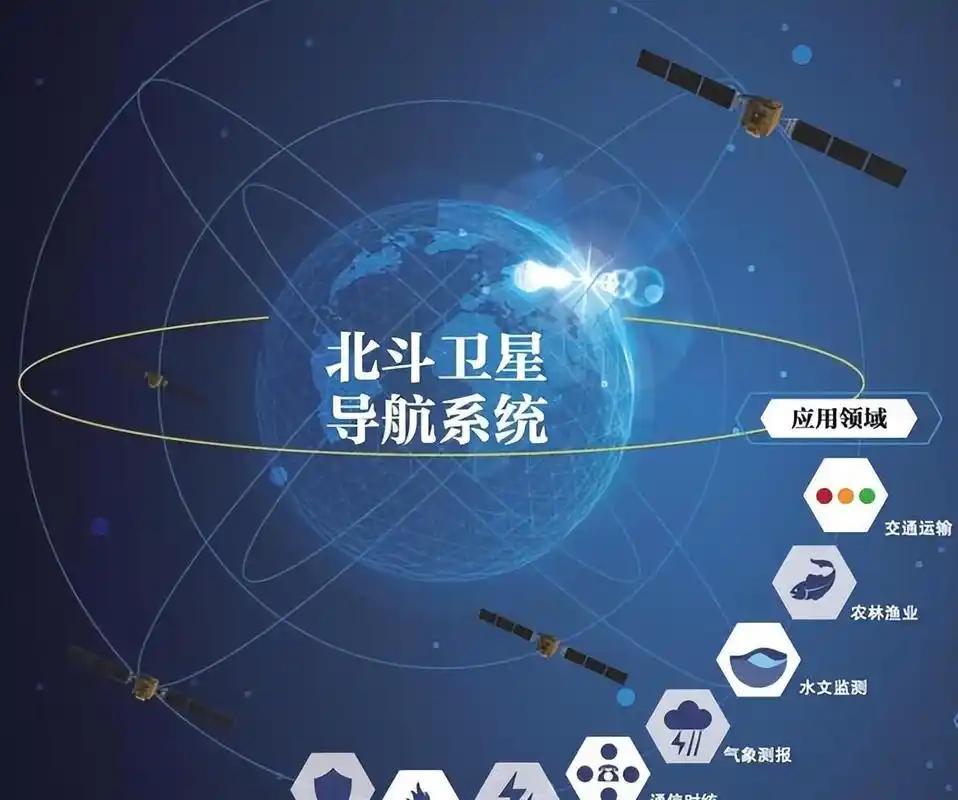

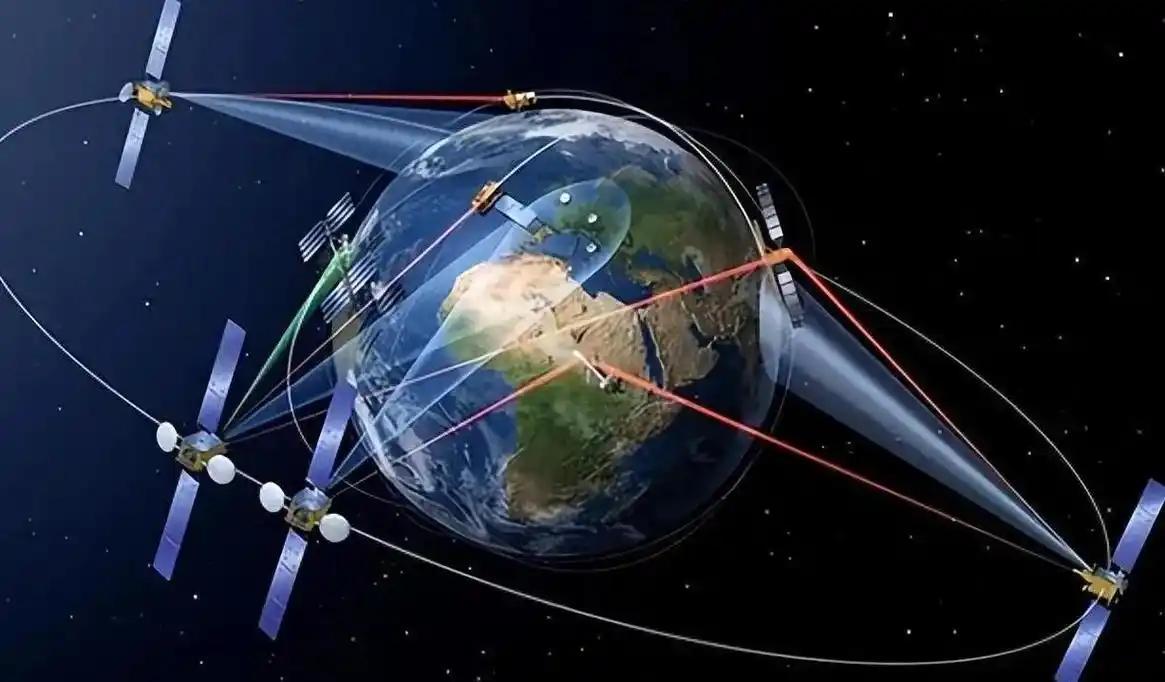

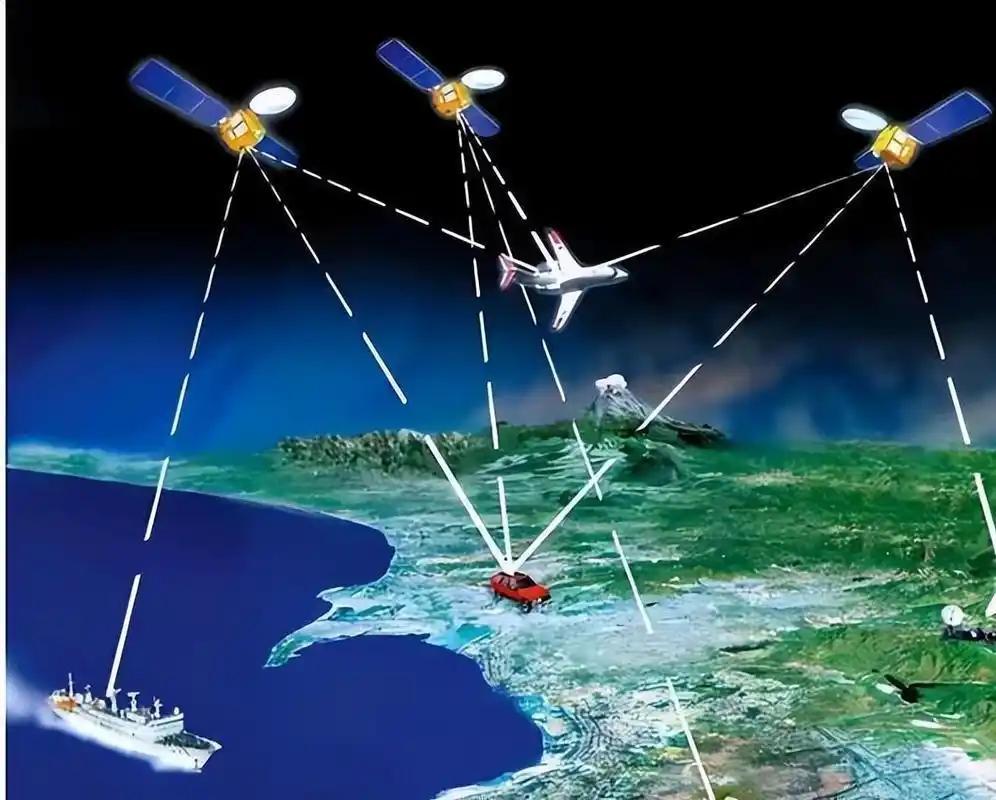

中美卫星导航用户数差距断崖:美国GPS用户数超60亿,中国北斗呢? 美国的GPS用户数已经突破60亿,几乎覆盖全球四分之三的人口,简直就是“地球标配”。而中国的北斗,虽然技术不差,功能也不少,但全球用户数却迟迟没有公布。 这背后的差距,不只是信号覆盖,更是几十年的战略积累与生态压制。一边是老牌巨头稳坐钓鱼台,一边是后来者快马加鞭。 这场没有硝烟的“导航战争”,看上去只是用户数量的较量,实则是一场标准话语权的争夺。 说到GPS,得从上世纪的美国军方说起。当年它可不是给你导航回家的小工具,而是给战场上导弹找路的“军中大脑”。 尤其在1991年的海湾战争里,GPS第一次在实战中大放异彩,成了多国部队手中的“神之一指”。 导弹不再靠肉眼、地图和经验,而是靠卫星,精准打击、效率翻倍,打出了GPS的国际名声。从那一刻开始,谁掌握了卫星导航,谁就掌握了全球军事调度的主动权。 可美国人聪明就聪明在,他们没拿GPS当成专属特权,而是干脆把民用信号一股脑儿免费开放。 这一步棋下得妙,把别人还在门口观望的门票,直接变成了“请进来随便用”。厂家当然乐意,手机、汽车、无人机……统统标配GPS模块,成本低、兼容性高,还不用交授权费,简直是业界良心。 时间一长,大家压根都忘了“导航”还有别的选择,GPS的品牌认知直接绑定了“定位”这两个字。 1993年,中国的“银河号”货轮在公海被美国断了GPS信号,直接迷航——这可不是导航失灵那么简单,而是活生生的“被断粮”。 这桩事儿成了中国决心自主建设导航系统的导火索。北斗从那时候开始“自立门户”,用了整整30年,才搭起一套能跟GPS叫板的系统。 2020年,北斗终于实现全球组网,不再是区域限定版。而且它不是“翻版GPS”,而是走了一条差异化路线。 比如,它能发短报文——就是在没有手机信号的深海、山区,也能发出求救信息,最多120字,关键时刻能救命。 还有它的厘米级精度,不是说说而已。在重庆这种立交桥比城市还复杂的地方,导航能把你从桥上送到桥下,误差不到半米,对自动驾驶、精准农业简直就是“开挂”。 然而北斗的全球用户数,依然是个谜。虽然2024年,中国新出货的智能手机里,98%以上都支持北斗,穿戴设备也撑起了四千万台的出货量,但这些还远远比不上GPS那庞大的“殖民式”用户群。 这里的关键不只是“谁好用”,还有“谁被用”。GPS早早就成了全球标准,欧美、日韩、东南亚的设备厂商全都默认内置。 而北斗虽然在“一带一路”沿线国家慢慢铺开,也确实在亚太和非洲获得了一定市场,但在欧美市场里,依旧是“备胎”角色。 用户数不是靠技术说话,而是靠生态决定。你哪怕信号再强、精度再高,没厂商愿意配套,用户根本没机会用到。 不过,北斗也不是没招。它现在主打“性价比+技术奇招”的组合拳,边走边升,步步为营。中国早就制定了2035年前的发展规划,要实现从陆地到深海、从城市到地底的全覆盖。甚至连地下空间、海底航道都要纳入导航范畴。 别看现在差距大,说不定哪天,北斗就成了全球新宠。就拿鄂州机场的建设来说,用了北斗精准测绘技术后,整个工期缩短了35%。 当然,最难啃的骨头,还是国际规则的那张“门票”。GPS是别人家的“老大哥”,控制着技术标准和生态入口。 北斗想要突破,不光要技术过硬,还得让人信得过、用得惯。这就像你造了一台世界上最好的车,但如果全世界的加油站都不认你的燃油标准,你再牛也跑不远。 这也让人不得不重新思考,导航这件事,表面是科技,实则是地缘政治的延伸。谁掌握了全球定位,谁就拥有了对全球物流、军备、金融等系统的“隐形控制权”。 GPS不是只在你手机里,它在飞机、轮船、导弹、金融交易系统、灾害预警网络里,每一个环节都可能牵一发而动全身。 而北斗的崛起,则是中国对“被卡脖子时代”的直接回应。与其等别人给你开路,不如自己修一条高速。 所以,不要只盯着用户数这一个维度。60亿和“未公布”之间的差距,背后是几十年战略运营、全球标准布局、以及信息安全主权的多重角力。 北斗不只是一个导航系统,它是中国对全球数字未来话语权的一次布局尝试。而GPS,也远不只是一个技术产品,它是美国全球影响力的隐形触角。 未来会不会变成“北斗时代”?没人能打包票。但有一点可以确定北斗正走的这条路,注定不好走,但也注定不能回头。导航权,就是主权的一部分。

用GPS导航。美国也不知道。谁在用?因为它是单向的,就像收音机一样,广播电台只负责广播,有多少个人收听,他并不知道。而中国的北斗导航系统。则可以是双向的,这就像伤亡一样。他的每一个网民用户的信息他都可以获得到。这是我说的,如果有必要的话是这样的。当然了,北斗的民用系统。也是单向的多,他并不会。收集到客户的信息,因此它也是单向的。

无所谓

北斗现阶段最大的作用是摆脱对美国导航的依赖,为中国及世界其它被美打压的国家提供另一个安全选择。

用户10xxx82 回复 11-07 07:08

这智商也没谁了。。

银砖 回复 用户10xxx82 11-07 12:14

穿衣戴帽各有所好,爱用北斗用北斗,爱用GPS,用GPS,我看GPS挺好用的

金牌猎食者

打仗了你就知道北斗的重要性了,看看外面多少国家,一言不合就被断网的,自己有比什么都强,要命的东西被别人抓着,那人家可以随时要你命,尤其是这个老牌土匪,没任何信誉可言。

用户10xxx73 回复 10-11 06:09

gp马斯克你看它现在还高调吗?美国要整它就是分分钟的事,如果不是它还有火箭发射技术早被整死了

PAVAWAY 回复 10-13 18:41

星链是低轨道卫星

用户15xxx19

北斗起码14亿人在用

九哥 回复 11-07 14:30

真的呀

善待因果 回复 10-16 19:39

你试试华为系列的手机,直接切换成北斗就行了,什么都不用你管。

三思无悔

没有北斗,廉价导弹就只是梦想。有了北斗,扔出去的航弹都能拐弯命中。

平安幸福

这样吹GPS其好笑

华仔 回复 10-11 10:14

你以为只有你的手机才用gps吗,飞机、汽车、火车、轮船等等,哪些不需要?

善待因果 回复 10-16 19:56

你有八百个手机,也是一个用户用,除非你借给别人那别人也占一个而已,你会同时用你所有手机的定位功能吗?

金丝猴

管别国用不用,只要中国用不怕GPS断网就行

用户51xxx86

垃圾文章

用户26xxx31

北斗技术已经超越了大漂亮的GPS

弇之 回复 10-12 00:06

后发优势还是很明显的

王军民

好东西,我们应该先服务我们自己用,别人爱用不用。

Rand 回复 10-10 20:38

北斗系统前两年就已经全球组网了,比GPS还好用,目前北斗系统的全球用户数已突破20亿,日均服务次数超过万亿次。其中,国内支持北斗的智能手机出货量占比高达98%,日活跃用户数达到5700万,产业规模突破5700亿元。北斗服务已覆盖全球200多个国家和地区,产品出口至120多个国家,尤其在“一带一路”沿线国家广泛应用。国内手机、汽车和家电品牌等电子产品(包括出口的),信号源基本上用的都是北斗系统。

吃大鱼的小虾 回复 Rand 10-11 15:59

许多都是两者交替使用

用户15xxx53

战争一旦发起,我们就打掉天上所有的人造卫星!大家都在同一起跑线上!

好好学习天天向上 回复 10-10 12:29

你自己没有卫星导航,打什么卫星,既然先打了敌人的卫星,凭啥又要打自己卫星?

乡村早晨

我也不知道我用是哪个的卫星,去下北斗要交钱,后来就没去下了。

用户91xxx23 回复 10-29 01:48

高德导航用北斗信号,你用本国导航软件就是北斗信号。

啊啦 回复 10-15 13:02

你不用下载,只要是国内2020后的手机,都是有北斗的,你说的北斗导航只是个APP,就像你住五星级酒店,他的级别是五星级,而不是明星叫五星酒店

中原

GPS随时都会被美佬关闭,只有自主自有才是正道

晚秋的叶

北斗在国内就有几亿用户

Rand 回复 10-10 20:37

北斗系统前两年就已经全球组网了,比GPS还好用,目前北斗系统的全球用户数已突破20亿,日均服务次数超过万亿次。其中,国内支持北斗的智能手机出货量占比高达98%,日活跃用户数达到5700万,产业规模突破5700亿元。北斗服务已覆盖全球200多个国家和地区,产品出口至120多个国家,尤其在“一带一路”沿线国家广泛应用。国内手机、汽车和家电品牌等电子产品(包括出口的),信号源基本上用的都是北斗系统。

Rand 回复 10-10 20:37

北斗系统前两年就已经全球组网了,比GPS还好用,目前北斗系统的全球用户数已突破20亿,日均服务次数超过万亿次。其中,国内支持北斗的智能手机出货量占比高达98%,日活跃用户数达到5700万,产业规模突破5700亿元。北斗服务已覆盖全球200多个国家和地区,产品出口至120多个国家,尤其在“一带一路”沿线国家广泛应用。国内手机、汽车和家电品牌等电子产品(包括出口的),信号源基本上用的都是北斗系统。

冷若冰霜

民用GPS和北斗无所谓,军用一定是北斗,美国可以关任何国家的GPS,中国用北斗,气死老霉!

弇之 回复 10-12 00:07

现在国内的产品一般用北斗

啊啦 回复 10-15 13:05

民用赚钱才能反哺军用,而且导航是用户越多,精度越准,和AI差不多

Zeus

北斗精度还需要提高,一言难尽啊,遇到复杂的多层高架桥就不知所错了

半辈子已过 回复 10-14 16:46

啥都不懂的就别乱评论

用户43xxx99 回复 10-16 03:05

你这是典型的拉不出屎赖地球啊!

伏地青禾

这有可比性吗?更何况我们研发北斗的目的不是与谁争名次、争地盘,而是我们要战略自主,解决我们的导航受制于人、被威胁的国家安全问题!

氪星人

自己用就行了

Rand 回复 10-10 20:38

北斗系统前两年就已经全球组网了,比GPS还好用,目前北斗系统的全球用户数已突破20亿,日均服务次数超过万亿次。其中,国内支持北斗的智能手机出货量占比高达98%,日活跃用户数达到5700万,产业规模突破5700亿元。北斗服务已覆盖全球200多个国家和地区,产品出口至120多个国家,尤其在“一带一路”沿线国家广泛应用。国内手机、汽车和家电品牌等电子产品(包括出口的),信号源基本上用的都是北斗系统。

老陈醋

中国的北斗使中国能够摆脱GPS的钳制,这才是根本目的。

老陈醋

高科技分布市场比较,中国肯定比不上美国呀,但这只是现在。中国努力发展,比将来。

Rand 回复 10-10 20:40

北斗系统前两年就已经全球组网了,比GPS还好用,目前北斗系统的全球用户数已突破20亿,日均服务次数超过万亿次。其中,国内支持北斗的智能手机出货量占比高达98%,日活跃用户数达到5700万,产业规模突破5700亿元。北斗服务已覆盖全球200多个国家和地区,产品出口至120多个国家,尤其在“一带一路”沿线国家广泛应用。国内手机、汽车和家电品牌等电子产品(包括出口的),信号源基本上用的都是北斗系统。

用户10xxx66

无所谓,用也是白用。自己拥有自己用就好。

青山

第一次下载北斗,收费高达近两百元一年,,吓得赶紧删除了

csjzlp 回复 10-12 11:00

这智商无敌了

亮晶晶 回复 10-11 10:59

[滑稽笑][滑稽笑]

浪潮者

当你强大到世界其他国家都在仰视你的时候,一切都会水到渠成的!![好生气][好生气]

用户14xxx27

咱别老想着赚钱,附加值太大了

用户10xxx18

下载过北斗几次都被一些软件控制每月收费太高!下载过几次都御了!不知是什么原因,不然是下载北斗的!

轻骑兵 回复 10-27 00:08

北斗不需要下载

用户14xxx39

北斗目前占全球百分之三十的市场份额

亮晶晶 回复 10-11 10:59

大胆些,估计超过59.9%

用户10xxx48

真有事中国人还得靠北斗

天涯亮

我们一开导航基本都是北斗,默认的

用户14xxx12

没有北斗导航,中国就不是科技强国,军事强国。当代高科技产业都是要依附在导航系统上的。国防力量也是建立在北斗卫星导航上。你有北斗美国就没有办法对付。

司徒有虚名

中国不是公布过吗?用户20亿

高攀东部银泰8

跑货拉拉的用北斗导航要交钱,GPS不让用免费

亮晶晶 回复 10-11 11:01

货拉拉是花钱买的定位功能吧,所以要收用户的钱

用户12xxx63 回复 10-11 01:50

你用的不是百度地图或高德地图?它们用你钱了?它们用的就是北斗卫星呀

人生豪迈

我下载了北斗交了钱,3D的,就是导不出来,卸载了

家国贺

内部都不禁止gps

用户16xxx76

好用不公开,公开就会被卡。只要战争,军,民需要,能比GPS用起来更好。都不公开。

健康向上

小编去写历史吧!

momo

60亿吹嘘的,现在14亿中国人都不用了。这不是人多人少的问题,而是必须有。

用户45xxx23

这种帖子就是吹gps,就是阴阳贴

帅哥

谁不用免费的。北斗好不好不知道,就知道用它需要缴费的

银砖

你根本都不懂得GPS导航的原理,才是真正的车咸蛋。上网上查一查,或者是找一个学习。通讯技术的人问一问你就明白了

不二胡

我用GPS高德地图,北斗导航是收费的,用不起,更是根本无法下载,全是诱导缴费换取会员权益!

用户12xxx63 回复 11-05 02:01

你什么品牌手机,如果是进口苹果当我没说,如果是国产手机,你的定位系统就一定是北斗,北斗导航只是有些软件商家的名头而已

好好笑

下载收费吗?

路上

美国人,没有一点国家安全保密概念!

shynima

你可以不用但不能没有

水云间

上次两架老美飞机掉南海了,是不是北斗的功劳?

用户12xxx63 回复 11-05 02:01

特不靠谱都说是燃油问题了,别赖北斗

红旗下的骄傲

胡说八道,现在很多国家用北斗了,北斗更精确,反馈更快,尤其中东,非洲,东南亚都在用好吧!

叶皓涛

北斗就如中国的眼晴。什么最金贵,眼珠子。

泛舟子

这个60亿数据哪来的?是以人为单位还是以接入数为单位?

海子

北斗导航,在哪下载是正途?被骗几次了,都坑银子的。

雨一直下 回复 10-10 19:45

不需要下载,你的手机导航基本上都是北斗。如果想更进一步使用北斗,买北斗的终端设备就好

James.H 回复 10-10 21:32

这个与您手机及导航软件兼容北斗有关,专门下北斗导航的都是骗人的

沧浪客

北斗GPS伽利略格罗纳斯其实都是混合在用,下个软件看下导航卫星有几颗就行了

我容易吗

不会用Gps,不知道什么时候给你关了,泄露你的信息。

稻粒

北斗40亿

龙的传人

GPS导航起步早,北斗导航系统起步晚,使用率不是很高也属于正常现象?只要大国军事定位导航有保障就足够了……

枭龙

又一个美吹而已!或者是美国那60万间谍之一。

用户91xxx23

没公布就会很少吗?你应该看到不少国家都开始转用北斗了。

liuluo

追

用户10xxx86

不急赶超GPS,总有一天会超过,那时美国就是世界老二

用户16xxx43

星星链来下

用户15xxx06

重点是让咱中国人挺起脊梁,1996年台海危机,导弹飞出去不知道到了哪里,人家关闭了GPS。现在你爱关爱开和咱没有什么关系了,中国东风真正做到了使命必达。

泰山飞宇

北斗的意义在于让世界人民摆脱了对美国GPS的依赖,分化亲美势力!

用户12xxx63

说什么北斗收钱就是无知,笑话,电视台收你们钱了吗?收钱的只是电视剧一个道理

pehy

有中国市场就够了

用户13xxx48

北斗与GPS已经并驾齐驱了小篇,欧美人只是车载导航全固定为GPS,手机导航看什么品牌了,比如中国产的所有品牌的手机都内置了北斗与GPS双导航模块,也就是在某地那个信号强就自动切换为那个导航了,你们用的手机到底用的GPS还是北斗恐怕99%的人都不知道吧,因为无论GPS还是北斗都是出厂自带的,不用下载安装什么APP,而且切换是自动的。

楚天龙吟

军队在战时这套系统才能体现其真正的价值,国之重器![点赞][点赞][点赞]

用户99xxx94

瞎扯淡

相信总会有一天大海把沙漠染蓝

举例子的时候动脑筋想一想,没有GPS银河号就迷路了?40年之前的船是都是怎么导航的?

Raptorx 回复 10-10 20:08

银河号与GPS没有半毛钱关系,银河号时GPS还未铺开商用。谣言传了太久了

条顿骑士

只要我们自己用就行,别人我们管不了,也没必要管!

光中晨琴

若中国宣布在两年后加入北斗需收费,你看北斗会有多少国家用?

DNF

AI文,前言不搭后语,都不知道在说什么

人间正道

在中国制造售卖的苹果手机里装北斗吗?

揭露真相

GPS现在用户少于60亿,因为有使用北斗的,现在不用GPS了。

兰天

网上为什么下截北斗地图还要收费,

用户10xxx26

不知道手机给别人发的位置,我到底用的谁的谁,咱老百姓,导航就用高德,偶尔用百度,腾讯地图,搞不懂用的是GPs还是北斗。

用户12xxx63 回复 10-11 01:55

你没用过导航吗一开机小德就告诉你北斗为你导航了

用户10xxx97

中国产出的手机要设置优先用北都才行,有很多手机就没办法做切换

sky1399111

这明显就是带节奏的货,连国家为什么搞北斗定位系统,都不清楚,就胡乱带节奏,典型的香蕉人一个。

我是擎天

我对北斗有信心,全球普及也只是时间问题,老美发达了上百年,我们不可能一口气吃成胖子

飞鸟斜阳

一个群发的玩意,你是怎么统计出用户数量的?

用户10xxx25

中国有多少用户干嘛告诉你?钓鱼贴吗?

XYZ

93年的“银河号”时间,本就不是GPS问题,而是美国人说“银河号”上有违禁化学品前往伊朗,被美国海军舰艇封堵在公海上。

用户16xxx41

现在的导航芯片大都是接收北斗也接GPS,什么60亿用户就是扯淡而已,再说了北斗有中国这个大市场己经足够维持运行,想被美拿捏,好东西不用是你自己的损失!

星星

嗯,我肯定是GPS用户,我的车机导航就是GPS,因为我买车的时候北斗还没组网

啊啦 回复 10-15 13:06

你手机2020年前的是GPS,换过手机就是北斗为主了

迁佛山上

怎么下载北斗?

李小龙

没有北斗支撑现在很火的智驾你还想玩!

用户91xxx23

国内的导航软件其实也是在用北斗信号的,可能苹果手机会是美国GPS吧,好像他也支持北斗的。

来日方长

我的手机买得早,没有北斗芯片,高德地图支持北斗车道级导航是怎么回事?

china21s

不要管别人,自己用就行。

聆听ing

为啥华为5G被西方整体阻拦,就是老美在中间搞鬼,决不能让中国强大,所以北斗也被老美阻挡发展。

邓文泉

GPS用户都被美国单向控制了,在军事上用GPS导航的非美霸小弟之国,随时会被捏拿死。

一朵荒芜

谁说北斗没有数据,截止2024年底,北斗系统用户数超过18亿,遍布全球150多个国家和地区!

一朵荒芜 回复 10-22 11:23

实际到目前,应该最少22-23亿,甚至25亿左右。截止24年底,北斗市占率超过30%,而gps低于70%,两者差距在不断缩小。

用户10xxx49

我们的是后起之秀,迟早会后来居上反超美国的!

岭南燕赵

想说点什么?这有可比性吗?GPS多少年了?我国的北斗才几年,假以时日北斗一定会大放异彩!

森沐

不提别人,因为别人一直在布局,眼光看得长远;也不说现在,因为中国从新开始战略布局,迎头赶上,人无近忧必有远虑!希望不要安于现状,未雨绸缪,是对自己负责,也是对国家负责,只有预防,方能最低限度降低风险,避开风险,承受风险。

田园风

北斗现在应该和GPS兼容,以短信性能优势慢慢淘汰GPS。

用户18xxx09

手机北斗导航收钱,GPS不收钱,两个导航有点区别

阳光普照

北斗用户至少13亿。中国及被美逼迫的友好国家

DH15141645

为何我的OPPO手机还是GPS导航?而不是北斗导航

啊啦 回复 10-15 13:11

显示都是GPS,因为名字就叫GPS,但是国内手机优先用的都是北斗,你打开高德就能看见,高德有提示

星星之火

中国人都没用上自己的北斗,还在用GPS,本人还在用gPS。

用户12xxx63 回复 10-11 01:47

你怎么用的,用的都是美吗?

我心向阳

北斗下载要费用,现在一直在用高德地图导航,

啊啦 回复 10-15 13:09

你没搞懂,北斗不用下载,它不是APP,高德用的也是北斗,北斗是个定位系统,你手机定位芯片自动连接北斗,你说的下载收费的,只是名字叫北斗,就像你住五星级酒店,级别是五星级,不是名字叫五星酒店

算命先生

我不知道美国多少人在用,但知道中国最起码十几亿人口在用。

AAAbbbqx

狗屁不懂,到这来装砖家叫兽。

用户10xxx34

在民用上,我们的卫星地图放大的清晰度与谷歌差距还有一定的距离。

用户12xxx63 回复 11-05 02:04

谷歌是什么玩意,和卫星比?

仰望星空

gps也能关吗?还能只针对某国关闭,太神奇了吧。难道它还能每个国家一个信号闸?

卿华科技

把免费用好,把门本槛放低,把性能做强。