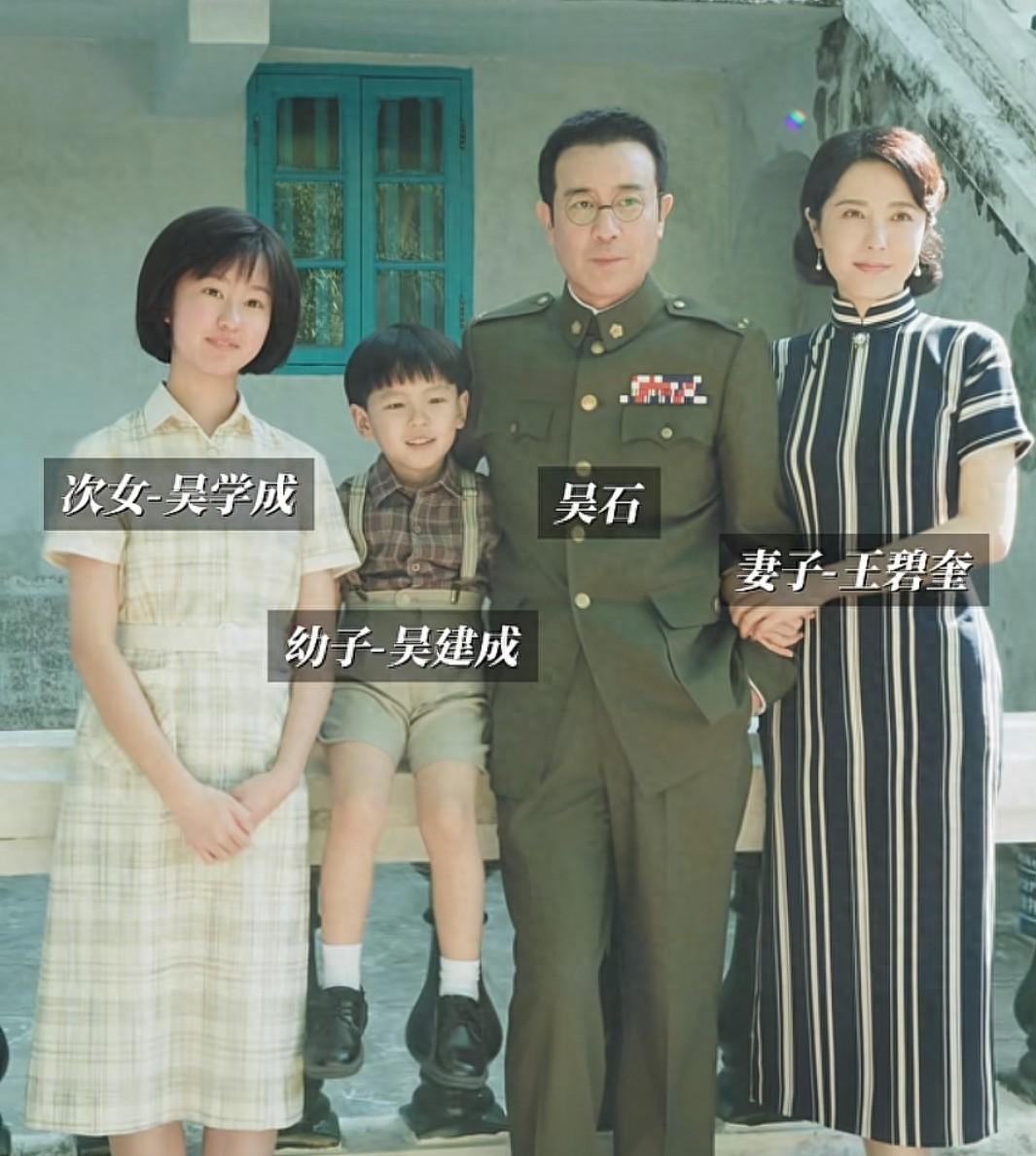

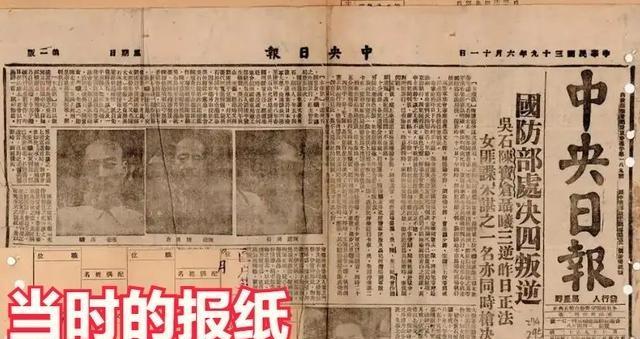

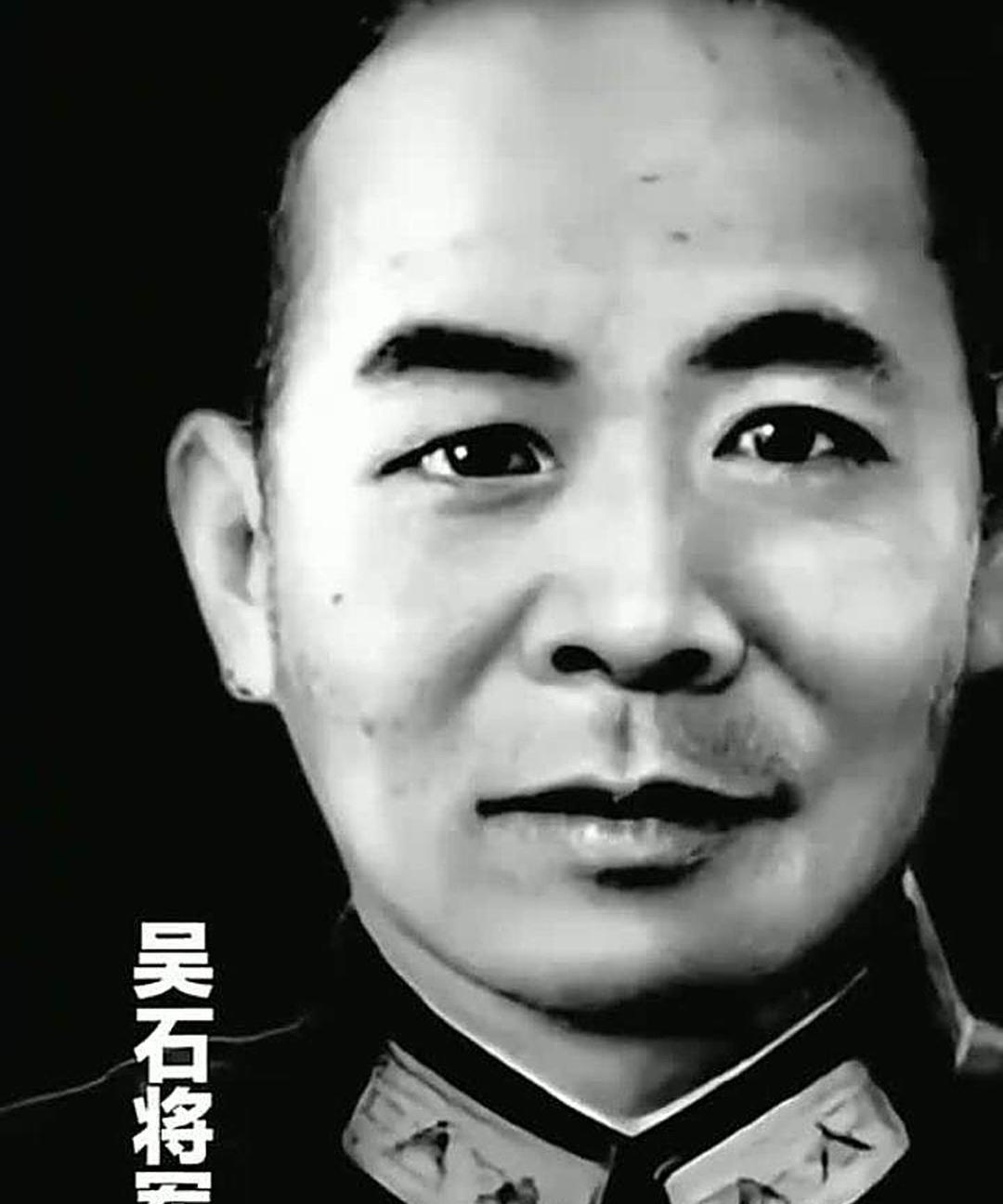

1950年3月,国军中将吴石被捕,6月,以“叛国罪”被枪毙。在他死后一周,16岁的吴学成带着7岁的弟弟吴健成被赶出了出租房,流落台北街头,无人敢收留。 吴石这个名字,在台湾历史课本里出现得并不多,但如果你翻翻国防部或者军事情报局的相关档案,会发现他的名字其实非常关键。 他在大陆时期是位资历深厚的将军,曾参与抗战,也在国共内战中担任要职。1949年随国民党撤退到台湾,本来已经准备退隐,但在那个风声鹤唳、人人自危的年代,退隐不代表安全。 1950年,他以“潜伏共谍”的身份被捕,随后被迅速定罪枪决。表面看,这是一次“清除敌特分子”的常规操作,但往深里看,这其实是一次政治清算,也是情报战中的一次较量。 吴石之所以被捕,并非如当时新闻报道所说那样突然暴露,而是因为在白色恐怖的高压政策下,国民党当局对内部的整肃已经到了几乎偏执的地步。 哪怕一点点风吹草动,都可能被放大为“通匪证据”。吴石与大陆方面确有联系,这在后来的资料中是被承认的,但他到底向中共提供了多少机密,是否真的造成了所谓“重大损失”,至今仍有争议。 更值得注意的是,吴石并非一个单独行动的个体,他背后有一张复杂的情报网络,而他的牺牲,某种程度上掩护了更多潜伏人员的存在。 可这个故事的重点其实不在吴石一个人身上,而在他留下的那个家庭身上。枪决之后,吴家从台北的中产阶层直接沦为社会边缘,“叛徒家属”这个标签如影随形。 房东不敢继续出租房子,邻居不敢主动打招呼,甚至连亲戚也纷纷避而远之。16岁的吴学成年纪不大,但已经要承担起照顾弟弟的责任。 他们兄弟俩在街头流浪的情景,在后来的一些回忆录中有过零星记载,但因为涉及白色恐怖时期的禁忌话题,始终没有被系统性地整理。直到多年后转型正义风潮兴起,这段历史才逐渐被挖掘出来。 多年以后,吴学成成为一位学者,他并没有刻意去为父亲翻案,而是以研究者的身份去审视那段历史。 他在公开场合曾谈到,父亲的行为固然有其争议,但真正让他痛心的是那个社会对无辜家属的冷漠。这种冷漠,其实比枪决本身更为致命。 因为它不是一次性的惩罚,而是持续几十年的社会性排除。你可以说政治是冰冷的,但社会不该如此没有温度。 我们今天谈吴石案,并不是要站在某种政治立场上去评判,而是希望借此去理解那个时代的逻辑。 为什么一个资深将军会突然变成“叛徒”?为什么一个忠诚军人家庭会被迅速边缘化?为什么社会在面对“政治污名”时,会选择集体沉默乃至冷漠?这些问题如果不能被认真面对,历史就无法真正过去。 吴石的命运,吴学成的遭遇,是那个时代千千万万个家庭的缩影。它提醒我们,政治风暴来临时,个体几乎没有抵抗的余地,而真正值得反思的,是制度如何让这种悲剧成为可能。