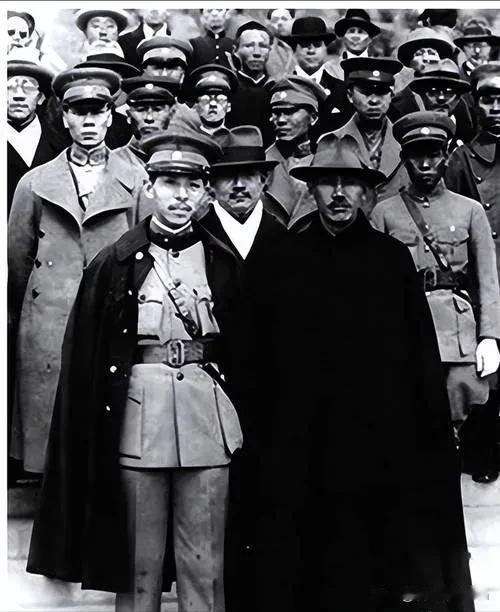

1947年,蒋介石来到延安,问一过路农民:你可见过毛主席?谁想到,老农民的一番话,让蒋介石晚上辗转反侧难以入眠,第二天就灰溜溜的离开了延安,此生再也没有踏进过延安一步。 1947年春,国共内战已经全面爆发,国民党军队在军事上占据优势,一路打到了陕北。当时中共中央已经主动撤离延安,转入更为灵活的战略部署。 蒋介石亲自到延安视察,表面上是为了“视察战果”,实际上更像是一种象征意义的胜利展示。 延安在抗战时期是中共的政治中枢,是象征意义极强的一块地方。蒋介石能踏进延安,既是对共产党的一种心理打压,也是想向国内外展示国民党“扫荡成功”的姿态。 但问题也就在这儿。延安虽说是“攻下”了,可城里早已人去楼空。中共中央早在战前就做了充分准备,将大批物资、干部、机关撤离到陕北深处。 延安城内,留下的不过是一些老百姓、空置的机关大楼和烧不尽的革命痕迹。蒋介石眼见延安一片空旷,兴奋之余也许多了些疑惑。 他想找点“人情味”,于是走到街头,问了个老百姓。这便是后来被演绎得天花乱坠的“问老农民你见过毛主席没有”的原型。 实际上,当时延安早已形成了一个极为独特的社会生态。十年红色政权的积累,不只是建立在枪杆子上,更在于毛泽东带领下形成的群众基础。 这种基础不是一朝一夕能建起来的,也不是靠宣传就能维持的。蒋介石到了延安,看到的不是一座被攻陷的城市,而是一座没人抵抗的城市;更准确地说,是一座没人愿意为国民党守的城市。这对他来说,远比军事胜利更令人难受。 很多人不理解,蒋介石为什么在军事上占优势,却始终无法彻底消灭共产党。答案其实就藏在延安。哪怕他亲自踏进这座城市,也无法真正“占领”它。 因为延安代表的,不只是一个地理意义上的根据地,而是一个政治象征,是一个已经在人民心中扎根的理念。你可以拿下它的砖瓦,却拿不走人们对它的信任。 一个身居高位、掌控庞大军政体系的领袖,亲眼看到自己“胜利”的地方却空空如也,群众没有欢呼,没有欢迎,甚至没有反应,这种冷淡比任何火力还要沉重。 他不是没见过战场的血腥,却未必见过人民如此安静地表达“你来不来都无所谓”的态度。这种态度,才是最强有力的抵抗。 第二天他离开延安,确实没有再回来过。不是因为怕了,更不是因为某句“老农民”的话让他羞愧难当,而是他彻底明白了:共产党并不是靠一座城市活下来的。 他们靠的是组织、是群众、是那种深入人心的政治动员力。延安只是一个象征,共产党的真正力量早已流动在陕北的山沟里、黄土高原的每一条小道上。 从延安撤离之后,中国共产党并未因此元气大伤,反而通过灵活的战略调整,把战争主动权逐步掌握在自己手里。 而蒋介石虽然在军事上还有很多次胜利,却始终无法打破共产党“打不死、赶不走”的局面。最后的结局大家都知道了。 所以说,延安之行不是一次胜利巡游,而是一场认知上的碰撞。蒋介石或许以为“打下延安”就能打下共产党,却没想到延安早已不只是地理意义上的延安,而是中国革命精神的象征。他真正“打下”的,只是一座空城。 有人说,历史的讽刺就在于:你以为的高光时刻,其实是你命运转折的开始。1947年蒋介石踏进延安的那一刻,也许正是他政治生涯的转折点。 他看见了共产党留下的痕迹,却看不见他们未来的路径;他理解了军事上的胜利,却理解不了群众的选择。 在历史的长河里,延安的意义远远超出了其地理坐标。对于蒋介石来说,那次短暂的延安之行,也许比他任何一次军事部署都更具警示意义。 它告诉他,也告诉我们:真正的力量,不在于你站上了哪个高地,而在于你能不能被人们真正接受。 素材来源:攻转之间:毛泽东与蒋介石在陕北的博弈 2024-11-30 06:27·决策与信息杂志