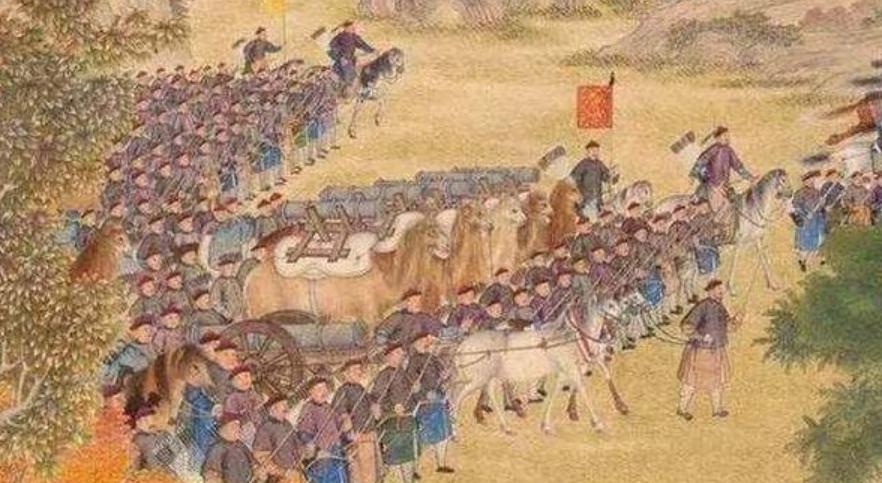

张勋的辫子军总共有25000多人,但张勋复辟时带去北京的只有4000多辫子军,剩下的辫子军由张文生和白宝山统领。 张勋在筹备复辟之前,其实是做了大量准备的。他不是脑子一热就去搞一个“恢复大清”的大动作。 他的辫子军确实是一支极具象征意义的武装力量,满清灭亡之后,留辫子已经不再是主流,张勋却坚持让部队保留发辫,这在政治上显然是立场的表态。 也正因为如此,辫子军成了清室复辟最具代表性的军事力量。可问题来了,既然张勋麾下有25000多人,为什么进北京的时候只带了4000人?难道是他低估了自己的行动需要军力支持?还是他对形势判断失误?其实不然。 张勋之所以只带4000人进京,更多是一种政治考量。首先,北洋政府虽然在形式上是共和体制,但其实内部派系林立,段祺瑞、冯国璋、曹锟等人互相牵制,彼此都在盘算自己的利益。 张勋手握兵权,但他并没有完全脱离北洋体系。他要做的,是以最小的代价、最有限的兵力,试图完成一次“政治突袭”。 就像打牌一样,他不是要用炸弹把别人全炸光,他是想用一手顺子打得别人措手不及。带4000人进京,不但可以避免引起其他军阀的强烈警惕,也可以保留后续谈判的空间。 毕竟,张勋不是打算直接用武力统治全国,他是想扶清复辟、借壳上市,搞一个“清帝挂帅、自己当权”的政治布局。 余下两万余辫子军,由张文生与白宝山统领,留驻后方。此举一则为守护根据地,稳固根基;二则充作张勋战略后盾,以备不时之需。 这些兵力并非弃之不用,而是随时待命,一旦复辟成功,他们就可以北上助阵;一旦局势不妙,还能撤回老巢,保存实力。 这种布兵方式,说白了就是“进可攻、退可守”,是张勋在有限资源下的最优解。要知道,当时的中国政局极不稳定,前一天还在开会,后一天可能就兵变了。 张勋对大局的判断是,复辟这事不能靠硬碰硬,而是要靠政治操作、舆论造势和清室残余的合法性包装。 而这4000人也不是普通部队,而是张勋亲手打造的精锐。他们不仅是军事上的骨干,更是象征意义上的“正统卫道者”。 在张勋看来,带这么一支部队进京,不仅能对外展示复辟的“正当性”,也能在清室内部博得信任。 其实溥仪当时年纪尚小,真正掌权的是太妃和一些遗老,他们要的是一个能保住脸面的“复辟”,而不是重建一个完整的清朝国家机器。张勋懂这一点,所以他带去的这4000人,更像是一个“仪仗队”,是为了完成政治仪式感和象征意义。 张文生和白宝山两人留守后方,不仅是防止张勋前线失利后全军覆没,也是在军事上进行战略纵深的布置。 可以说,张勋一边带着精锐打前站,一边让主力部队稳住根基,是一种典型的“战略分兵”思路。这种思路在当时那个环境下,反而比全军压上更为稳妥。 张勋失败后,他并没有被清算得太过彻底,这一点也说明了一个问题:当时的政治格局其实远比我们今天想象的复杂。 段祺瑞虽然打压张勋,但也没有把他逼到绝路。某种程度上,这也是北洋军阀之间“斗而不破”的一种默契。张勋后来退居幕后,辫子军也逐渐解散,成为历史中的一抹注脚。 由此可见,张勋仅率4000人入京,未倾其2万余大军之力,这绝非单纯的兵力调度问题,实则是其政治布局的一种彰显,背后藏有深远考量。 他用有限的兵力撬动最大的话语权,虽然最终失败了,但他的策略和思路,在当时的历史语境下,仍然值得我们仔细分析。辫子军的存在,不仅是清末遗风的延续,更是一种“夹缝求生”的军阀智慧。

用户11xxx16

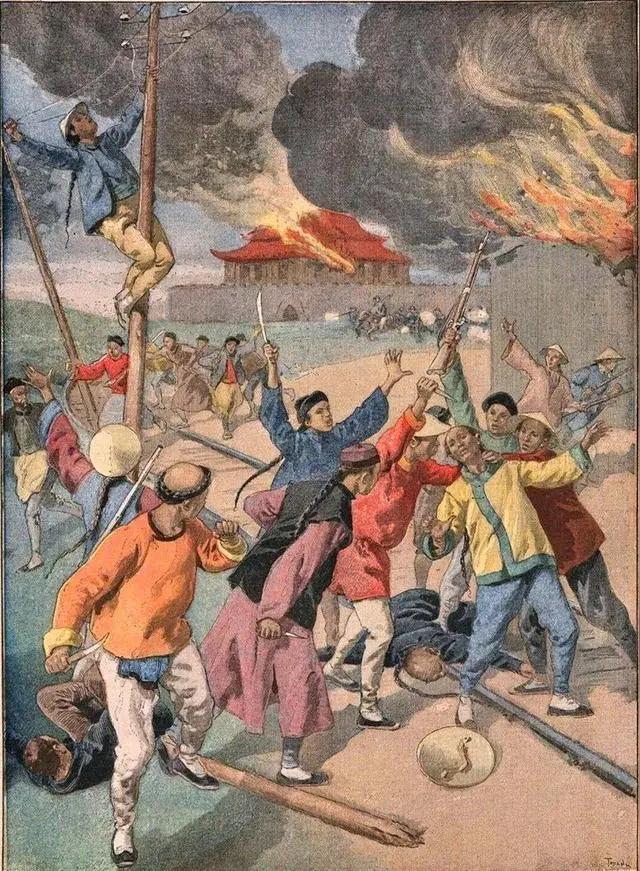

张勋的复辟,可是让满遗们把清室优待条例给撕了,清室优待条例的前提是,满清不得以任何形式理由寻求复辟。张勋的操作让满遗自己撕毁了条约,后面冯玉祥把溥仪驱逐出紫禁城,并没有违反任何条约[捂脸哭]

求道 回复 10-23 12:02

复辟并非清廷皇室主使,而是张勋这个军阀自导自演。所以最后还是民国把“清室优待条例”撕毁了。

高美乐

欧美利益集团不支持帝制,他们在中国利益最大化必须搞掉帝制,,,,!

用户11xxx40

白宝山后来劫财被杀