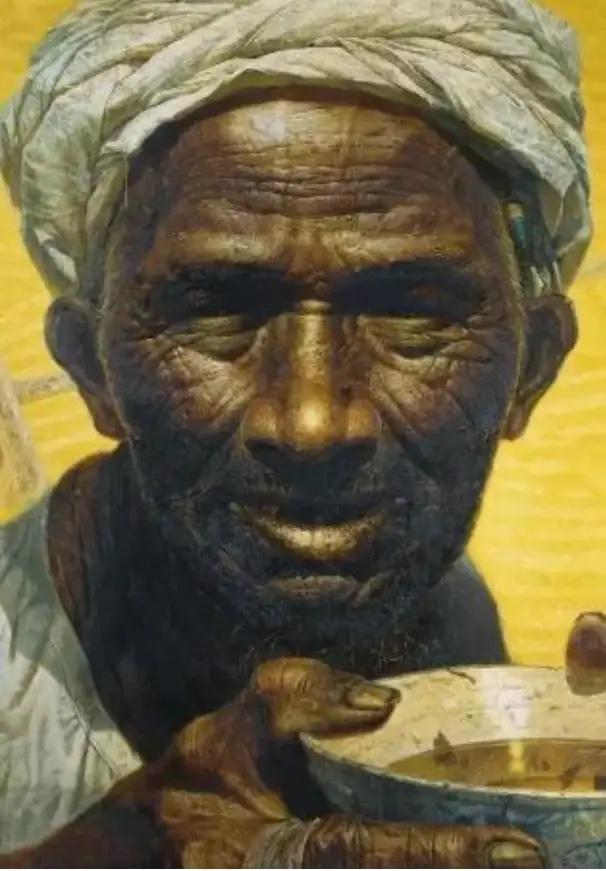

1980年,国家以2400元的价格收购一名大三学生的画作,没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。 当四川美术学院的学生围着校园里的《父亲》雕塑讨论时,很少有人知道,雕塑底座藏着个特殊细节——一块混着颜料的馒头渣复刻模型。 这是80岁的罗中立特意要求加上的,44年前他创作油画《父亲》时,正是用磨碎的馒头渣混入颜料,才画出老农脸上粗糙的皮肤质感。 而这幅当年国家以2400元收购的学生作品,如今不仅是中国美术馆镇馆之宝,更成了他带学生扎根乡土的“活教材”。 很少有人提及,《父亲》里那只破旧瓷碗,原型来自罗中立在达县钢铁厂当工人时的饭盒。 1968年,20岁的罗中立进厂,每天用一只掉了瓷的铝饭盒带饭,饭盒沿被磕碰得坑坑洼洼,就像后来画里老农手里的碗。 十年间,他看着工友们用同样的饭盒蹲在车间角落吃饭,汗水滴在饭盒里也不在意,这些画面都成了他后来创作的素材。“那时候没想着当画家,就是觉得这些场景该记下来。” 罗中立后来在课堂上跟学生说,正是那段抡大锤、扛钢坯的日子,让他懂了“劳动者的脸该怎么画”。 1980年《父亲》送展前,罗中立曾带着画稿回大巴山找邓开选。 这位曾收留他的老农,拿着画稿摸了半天,指着老农的头巾说:“这里该多一道褶,我们干活时头巾总往这边滑。” 罗中立立刻掏出铅笔修改,还跟着邓开选去地里摘棉花,观察他手部用力时的纹路。 “他教我怎么分辨麦子的干湿,我教他怎么看画里的光影,那时候觉得,我们是互相学习。” 罗中立记得,离开时邓开选塞给他一袋炒花生,说“画好了让更多人知道我们农民的样子”,后来他把这袋花生的壳也磨成粉,混进了画老农衣服的颜料里。 当年关于“圆珠笔”的争议,比很多人知道的更曲折。最初建议加圆珠笔的是一位评委,认为“能体现农民对文化的追求”,罗中立却犹豫了——他见过的老农,口袋里装的多是烟袋锅,不是圆珠笔。 后来他特意去村里小学问老师,发现确实有老农会把孩子用过的圆珠笔揣在身上,“想让孩子知道自己也识字”。 最终他在老农头巾下加了支半露的圆珠笔,还在笔身上画了道细微的划痕,“就像用了很久的样子”。 这个细节后来成了《父亲》的标志性元素,有人说它“打破了传统农民形象的刻板印象”,罗中立却觉得“只是画了真实的样子”。 1982年罗中立去比利时深造时,行李箱里装的不是名贵颜料,而是一沓从大巴山带的泥土和麦秸。 在国外画室,他常把泥土撒在画布上,再用麦秸勾勒线条,外国同学问他“为什么这么做”,他说“这样画里才有家乡的味道”。 那段时间,他画了不少以大巴山为背景的作品,其中《麦收》里的老农,手里还拿着和《父亲》里相似的瓷碗。 “不管走多远,心里总想着那些脸。”他后来在采访中说,国外的艺术理念让他打开了思路,但创作的根始终在乡土。 如今,80岁的罗中立仍保持着两个习惯:每年清明前后回大巴山,住在邓开选的儿子家,跟着下地干活;每学期给川美学生上“乡土写生课”,带他们去村里蹲点,教他们“怎么从老农的皱纹里读故事”。 去年秋天,他还带着学生复刻了《父亲》的创作过程,让学生用馒头渣、泥土尝试颜料调配,“不是要复制《父亲》,是要让他们知道,艺术不是凭空想的,是从生活里长出来的”。 中国美术馆里的《父亲》原作,如今被装在恒温恒湿的展柜里,每天都有观众驻足。 有人对着画里的瓷碗拍照,有人细细数老农脸上的皱纹,还有家长指着画告诉孩子“这是爷爷辈的样子”。 而罗中立最欣慰的,是看到年轻艺术家开始关注乡土题材,“《父亲》不是终点,是起点,只要还有人愿意画普通人的故事,艺术就有生命力”。 去年冬天,罗中立在大巴山看到邓开选的孙子,小伙子正在村里开电商直播间,卖自家种的茶叶。 直播间背景墙上,挂着一幅缩小版的《父亲》印刷画。“他说要让更多人知道爷爷那辈的辛苦,也让大家看到现在农村的变化。” 罗中立说,那一刻他觉得,《父亲》的故事还在继续,那些藏在画里的馒头渣、泥土和皱纹,早已成了连接过去与现在的纽带。 信息来源: 人民网《中国现代美术史上典范:〈父亲〉》 中国新闻网《罗中立:当年画出〈父亲〉的那个人》