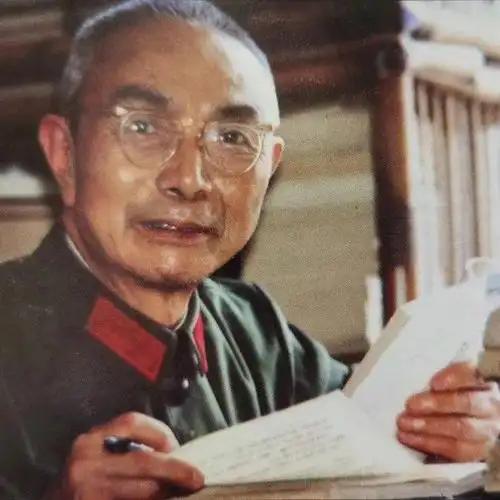

1997年10月20日,郭汝瑰被一辆大货车撞倒,抢救无效身亡,三天后,他家突然收到一封从台湾寄来的空白信纸,信上没有一个字,也没有署名,此后接连几封信,内容一模一样,没人能说清这些信到底想表达什么。 1997年10月20日,重庆那天早上的雾大得跟胶水似的,怎么都化不开,就在那天清晨,去江北机场的路上突然“砰”的一声巨响,一辆失控的大货车像疯了的野兽一样,把一辆小轿车撞得稀巴烂,车里坐着的,是已经90岁的郭汝瑰。 这位当年在几百万大军里如入无人之境的“中将厅长”,这时候就是个急着送女儿赶飞机的普通老头。 在医院抢救的那几天,他醒着的时候特别少,但他没交代那套70平米的小房子给谁,也没说银行卡密码是多少。 他只是用一种特别微弱、但急得不行的声音,跟医生反复念叨:“我的稿子别弄散了,按页码装好啊。” 10月23日,心电图还是拉成了一条直线,葬礼冷清得有点吓人,没有大场面,没有媒体,就在自家平房里简单搞了个灵堂,军报上发了个巴掌大的讣告就算完事了。 但就在头七还没过的时候,怪事来了,一封贴着台湾邮票的信,鬼使神差地寄到了郭家,家里人拆开一看,信封里只有一张白纸。 没抬头,没落款,连个标点都没有,紧接着,短短几天里,一共来了七封这样的无字信,邮戳也是五花八门,台北的、高雄的、台中的都有。 这一堆白纸把郭家人吓得够呛,后背直冒凉气,在那个年代,这种来自海峡对岸的空白,让人心里发慌,不知道是恐吓还是啥暗号。 要解开这个谜,得把时间倒回去五十年,回到1947年的南京。 那会郭汝瑰是国防部作战厅的中将厅长,那是蒋介石眼前的红人,这份信任是他拿命换来的,淞沪会战带着8000人上去,最后只有2000人活着回来。这成了他在国民党官场最硬的资本。 但他实际上干了啥呢?当蒋介石还在地图上圈圈点点,把张灵甫的整编74师当成王牌的时候,郭汝瑰早就把这支部队的装备参数、作战部署,连底裤颜色都送到了延安的桌子上,这哪里是打仗,这就是给解放军送“开卷考试”的答案。 到了淮海战役,这戏演得更绝。一份由郭汝瑰起草、蒋介石亲笔批示“照此执行”的作战方案,还没下发到国军前线,副本就已经在解放军手里了。 当时的前线指挥杜聿明其实感觉特别准,他好几次冲进蒋介石办公室,指着郭汝瑰骂:“这人肯定是共谍!”蒋介石问他证据,杜聿明憋了半天,给出了一个在那个大染缸里显得特别可笑的理由:“因为他太清廉了!不贪污、不纳妾,家里沙发都打补丁,这哪像咱们国民党的官?” 蒋介石气得摔杯子:“难道国民党的官都得是贪官污吏才算忠臣吗?” 这就是历史最讽刺的地方,在那堆烂泥里,“清廉”本来是个异类,结果被郭汝瑰当成了最好的护身符。 连蒋经国搞突袭去他家搜查,看见的也只有一盘素菜和满屋子的破兵书,这一下,让蒋家父子彻底对他放了心,他们死都想不到,这个苦行僧一样的“忠臣”,早在1928年就是秘密党员了。 1949年12月,当郭汝瑰在宜宾通电起义,彻底断了蒋介石守大西南的念想时,远在台湾的老蒋气得把茶杯都砸了,连骂了好几天“郭小鬼”,但也只能干瞪眼。 把镜头拉回1997年那个收到无字信的下午。 郭汝瑰的女儿郭相操看着那一堆白纸,突然想起父亲以前闲聊时提过的一茬:抗战时候地下党为了躲搜查,经常用米汤写信,干了以后啥也看不见,得用碘酒才能显形。 她赶紧翻箱倒柜找来碘酒,小心翼翼地涂在信纸上,那一刻,家里人都屏住了呼吸,随着棕红色的碘酒晕开,奇迹真的发生了。 原本空白的纸上,慢慢显出了蓝色的字迹,不是恐吓,也不是情报,这七封信内容差不多,其中一封就简简单单七个字:“老战士一路走好”。 屋里的空气仿佛一下子凝固了,这就能解释为什么是“无字信”了。 寄信的人,大概率是当年撤到台湾的黄埔老同学,或者是被郭汝瑰“坑”惨了的旧部,在那个特殊的政治环境下,他们没法公开祭奠这个导致国民党溃败的“背叛者”,但作为军人,他们又打心底里敬佩这位人格上无可挑剔的“清廉者”。 立场让他们成了死敌,隔海相望,但“老战士”这三个字,又在这张显影的白纸上,把这帮老对手重新连在了一起。 用米汤隐写这种只有那个年代特工才懂的方式送行,这是属于他们的独有浪漫,也是对手之间最高级的尊重。 现在,在重庆歌乐山的林园里,郭汝瑰的墓碑静静立着,上面没写什么中将、厅长,也没写那些惊天动地的功劳,石碑上就刻了一行字:“一个老战士之墓”。 在这个充满算计的世纪里,那几张显影后的白纸早就不知去向,但对于这样一位一生都走在刀尖上的人来说,这几封无字信,反而是对他这辈子最响亮的回声。 对此你怎么看?