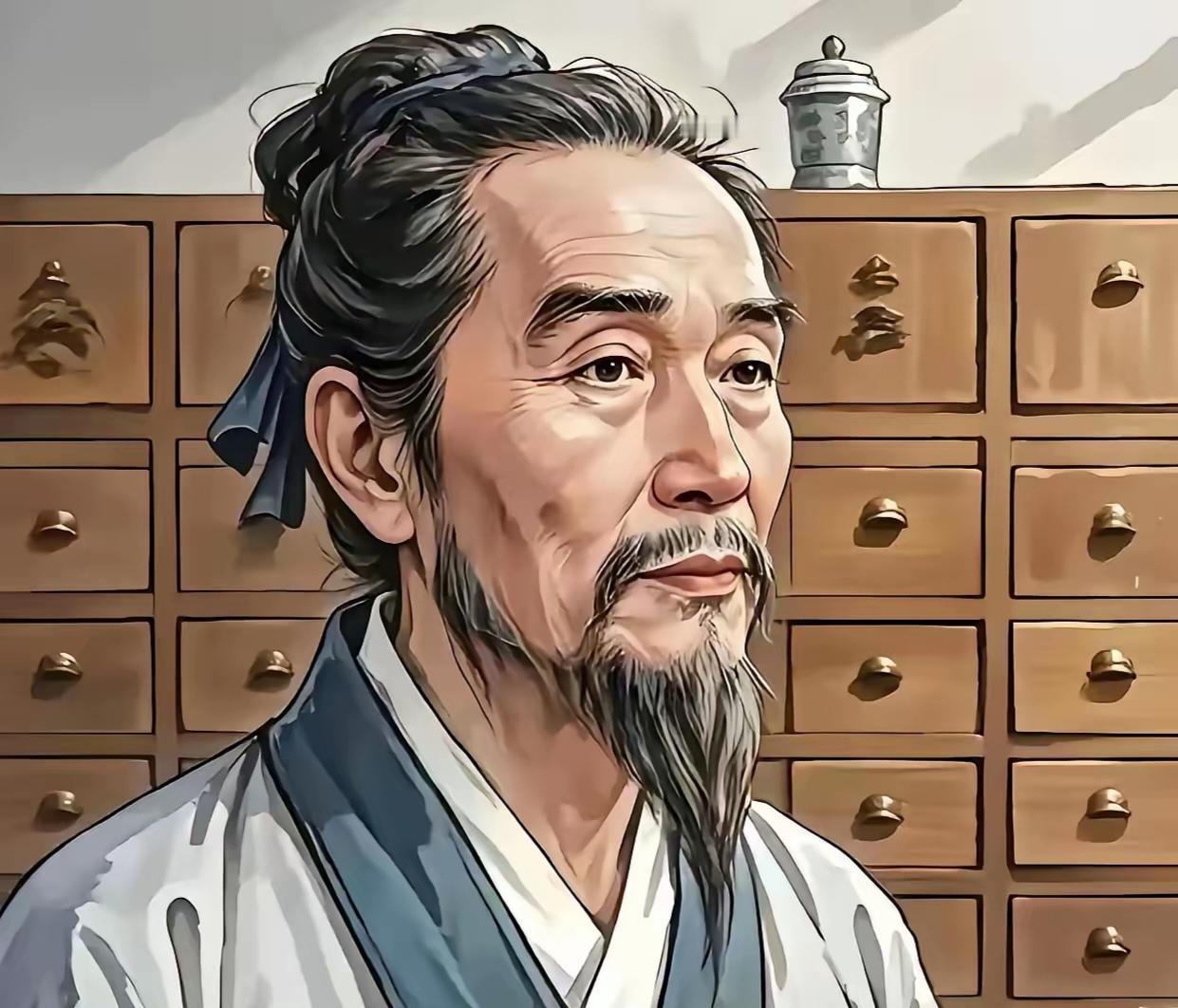

华佗诊妖:草精的伤口藏着人心 有一次,华佗给一个壮汉治刀伤。可清洗伤口时,他发现这人皮肉底下的纹理不对劲,流的血也带着股青草味。华佗放下布巾,抬头问:“兄弟,你这身子,怕不是打娘胎里带来的吧?”壮汉正咬着木棍忍痛,听到这话愣了下,把棍子吐出来,闷声说:“先生厉害。我不是人,是城西乱葬岗头长了三百年的蓟草,前些年才修出个能走动的身子。”华佗见怪不怪,一边继续擦伤口一边说:“既是草精,寻常刀剑应该伤不了你。这口子又深又邪,怎么弄的?” 阿蓟低头盯着伤口,血珠顺着肌肉纹理往下渗,落在地上竟冒出细小的绿芽,又瞬间枯萎。“是昨晚在破庙遇到的。”他声音低沉,带着点草木特有的干涩,“城西张寡妇家的娃发着高烧,她男人去年打仗没了,就靠捡破烂过日子。我平时帮她挑挑水、劈劈柴,也算邻里。昨晚她哭着跑来找我,说娃快不行了,破庙里有个穿红衣服的女人说能救娃,要她拿十年阳寿换。” 华佗手上的动作没停,指尖按压在伤口边缘,能感觉到一股阴寒之气在往肉里钻。“你就去了?” “能不吗?那娃才五岁,眼睛亮得很,上次还把舍不得吃的糖塞给我。”阿蓟攥紧了拳头,指节泛白,“我到破庙时,那女人正掐着娃的手腕,嘴里念着听不懂的咒。我冲上去拦,她回头一笑,手里就多了把黑亮亮的刀子。我以为凭三百年的修为能扛住,没想到那刀子一碰我,皮肉就像被烈火燎过,疼得钻心。” 他顿了顿,补充道:“后来我把娃抢了出来,那女人追了半条街,骂我多管闲事。我把娃送回家,自己找了块破布裹着伤口,想着找个郎中看看,没想到打听着就找到先生你这了。” 华佗从药箱里取出几株干枯的草药,放在鼻尖闻了闻,又伸手摸了摸阿蓟的脉搏——那脉搏跳得极慢,每一次搏动都带着草木生长的节律。“你这身子是草木所化,本就怕阴邪之气。那黑刀多半是用坟土浸泡过的,还掺了狐妖的指甲灰,专克精怪修行。”他转身往药臼里放草药,“寻常草药治不了,得用你的本体来配。” 阿蓟愣了愣:“我的本体?” “城西乱葬岗那株老蓟草,是不是顶端长着三叶紫花?”华佗一边捣药一边问。 “先生怎么知道?” “三年前我路过那里,见你被樵夫砍了半片叶子,还在偷偷给旁边的饿死鬼遮太阳。”华佗抬眼笑了笑,眼角的皱纹挤在一起,“医者眼里不分人妖,只分善恶。你护着凡人,这病我就该治。” 他捣好药,又从怀里摸出个小瓷瓶,倒出一点黄色粉末:“这是我用硫磺、朱砂和晨露调的,你回去后,取本体三片叶子,捣碎了和这药混在一起,敷在伤口上。每日换一次,七日就能结痂。”华佗把药包好递过去,“另外,那狐妖既然盯上了张寡妇家,肯定不会善罢甘休。你伤好后,去城东找清虚道长,就说我让你去的,他会帮你处理。” 阿蓟接过药包,指尖碰到华佗的手,温温的。他活了三百年,见惯了人类对精怪的驱赶和杀戮,还是头一次有人这么平静地给自个儿治病,还替自个儿着想。“先生,我……”他想说些感谢的话,却不知怎么开口,最后只憋出一句,“我以后多给你送些新鲜的草药吧,我认识山里不少能治病的草。” 华佗摆了摆手:“不用。你护着城西的百姓,就是对我最好的谢礼。”他收拾着药箱,忽然想起什么,“对了,张寡妇家的娃,你让她用茅草根煮水喝,退烧快。还有,别让娃再去破庙附近,那地方阴气重。” 阿蓟一一应下,起身时踉跄了一下,伤口又渗出血来。华佗伸手扶了他一把,指尖传来的触感依旧带着青草的凉意。“走吧,路上小心。” 阿蓟走出医馆时,天已经擦黑了。他按着伤口往城西走,路过张寡妇家时,看到窗户里透出昏黄的灯光,隐约能听到孩子的笑声。他嘴角不自觉地往上扬,脚步也轻快了些。三百年修行,他见过人性的丑恶——有人为了钱财挖他的根,有人为了猎奇烧他的叶,但也见过张寡妇偷偷给他留的热馒头,见过李大叔教他编筐子,见过五岁娃娃塞给他的那颗糖。 这些细碎的温暖,让他心甘情愿化成人形,守在这方小天地里。就像华佗说的,善恶不分人妖。他是草精,却比有些人类更懂得守护的意义。 七日之后,阿蓟的伤口果然结痂了。他按照华佗的嘱咐,找到了清虚道长,道长给了他一道护身符,还跟着他去了破庙,把那狐妖赶跑了。后来,阿蓟依旧在城西帮邻里做事,有人隐约知道他不是凡人,却没人说破——毕竟,谁会排斥一个总在危难时伸出援手的“怪人”呢? 而华佗的医馆里,偶尔会出现一束新鲜的三叶紫花,放在最显眼的位置,带着草木特有的清香。没人知道花是谁送的,只有华佗每次看到,都会想起那个流血带着青草味的壮汉,想起那句“我不是人,是城西乱葬岗头长了三百年的蓟草”。 其实这世间最珍贵的,从来不是人的皮囊,也不是精怪的修为。是危难时的挺身而出,是陌生人间的善意相待,是医者仁心不分物种的悲悯。就像阿蓟用三百年修行守护凡人,华佗用一身医术救治精怪,善恶对错,从来都藏在行动里,而非身份中。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。