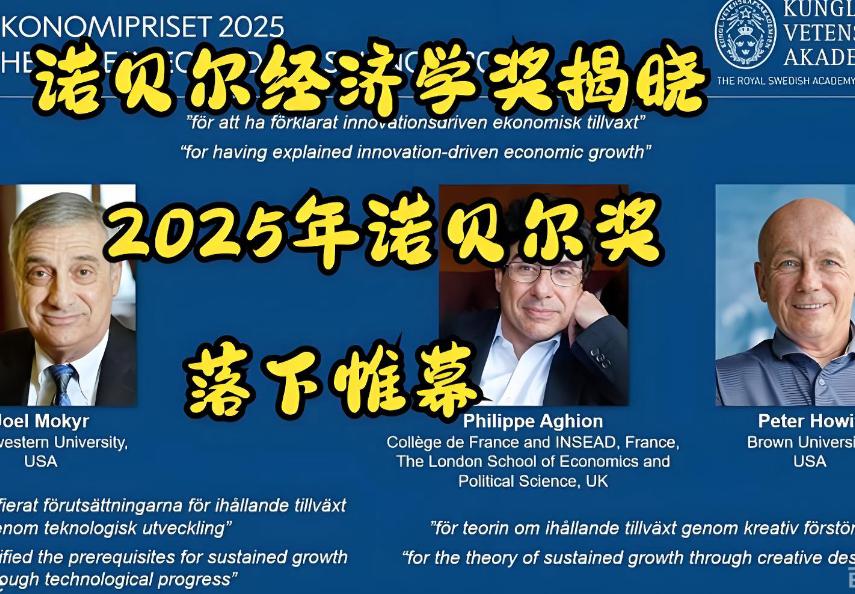

感觉诺贝尔奖评审委员会才是中国的最大战忽局,比局座张召忠的战忽局威力还猛。这么多年来,经济学奖从未发给中国人,但是,中国的经济却是发展的最好的,创造了经济奇迹,不仅实现了工业化,而且工业能力碾压西方,对其是断崖式领先。 先看经济学奖这块,简直是大型 “选择性失明” 现场。上世纪 70 年代末,中国的 GDP 总量还不到 2000 亿美元,连美国的十分之一都不到。 短短四十多年过去,中国 GDP 一路飙升到 18 万亿美元,稳居世界第二,占全球经济总量的 18% 以上。 更厉害的是中国的工业化进程,西方花了上百年才完成的工业化,中国用几十年就实现了跨越式赶超。 现在中国的工业增加值占全球比重超过 30%,比美国、日本、德国三国加起来还多。 全球近 70% 的智能手机、80% 的空调、90% 的笔记本电脑都是中国制造,这种工业能力对西方来说,就是实打实的断崖式领先。 有人说经济学奖看的是理论贡献,可中国用实践走出的发展道路,本身就是最鲜活、最成功的经济样本。 西方那些经济模型解释不了中国的发展速度,更复制不了中国的发展模式,或许正是这种 “看不懂”,让评审委员会选择了回避。 再看自然科学领域,物理、化学、医学这三大奖,中国也长期处于 “缺席” 状态。 除了屠呦呦凭借上世纪 70 年代发现青蒿素的贡献,在 2015 年拿到诺贝尔生理学或医学奖,其他奖项至今没有中国本土科学家染指。 可这丝毫不影响中国科技的爆发式增长,毕竟科技实力从来不是靠奖项定义的。 在基础科学领域,中国的科研投入和产出早已位居世界前列。2022 年,中国研发投入总量达到 3.09 万亿元,占 GDP 的 2.55%,连续多年保持两位数增长。 在国际顶级期刊上,中国科学家发表的论文数量稳居全球第二,高被引论文数量占全球 24.8%,仅次于美国。 工业实力的强大,为科技研发提供了坚实的硬件支撑和资金保障。 高端机床、精密仪器、特种材料等工业基础的突破,让中国科学家不用再受限于 “巧妇难为无米之炊”。 比如航天领域,中国能独立完成载人航天、月球探测、火星探测等重大工程,背后是数千家配套企业、上百万人的工业体系在保驾护航。 在应用科技领域,中国的领先优势更加明显。5G 技术专利数量占全球 42%;新能源汽车产销量连续 8 年位居世界第一;光伏产业占据全球 70% 以上的市场份额,从硅料、硅片到组件的全产业链都掌握在自己手里。 西方总爱用诺贝尔奖来衡量一个国家的科技水平,可他们忘了,这个奖项的评审标准本身就带有西方视角的局限性。 中国的科技发展不是为了拿奖,而是为了解决实际问题,为了国家发展和人民幸福。 屠呦呦研发青蒿素,是为了攻克疟疾这个困扰人类的顽疾;袁隆平研究杂交水稻,是为了让中国人吃饱饭;无数科研工作者投身芯片、航空发动机等 “卡脖子” 领域,是为了打破西方的技术垄断。 现在回头看,诺贝尔奖评审委员会的 “忽视”,反倒成了中国最好的 “保护色”。 在没有光环加持的日子里,中国沉下心来搞建设、谋发展,一步步补齐短板、强化优势。这种低调务实的发展态度,比任何奖项都更有力量。