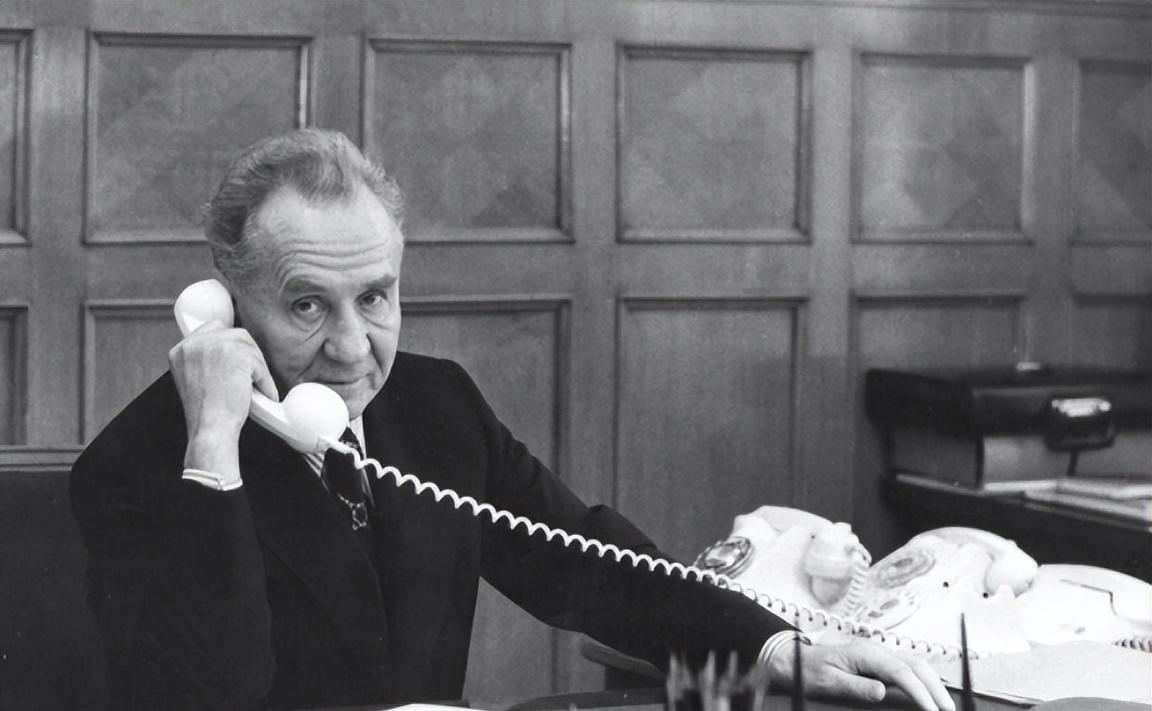

1945年初,二战尚未结束,英美苏三巨头就急着瓜分世界。 这位白俄罗斯农家子弟心里清楚,罗斯福的身体根本经不起跨洋长途跋涉。 会议开了11天,轮椅上的罗斯福果然形容枯槁,两个月后便溘然长逝。 把这账全算在葛罗米柯头上有点牵强,但他确实精准拿捏了对手的软肋。 这个能把经济学博士论文写得比外交辞令还滴水不漏的人,30岁才意外踏入外交圈。 斯大林时期的大清洗让外交部门出现人才断层,学农业出身的葛罗米柯反倒成了香饽饽。 他被派往美国时,行李箱里装着未完成的《美国资本的输出》手稿,后来在伦敦任职期间竟凭着这本书拿到了莫斯科大学经济学博士学位。 如此看来,命运有时真会开玩笑。 联合国安理会的木质座椅见证过他最硬核的表演。 1955年12月13日,葛罗米柯创下单日15次否决纪录,15个新会员国申请全部被他摁下红灯。 那些年他总共投出119次否决票,西方记者送他Mr.No的绰号。 但鲜有人知,正是这个摇头先生在1957年第一个提议成立联合国裁军委员会。 搞不清他是真强硬还是会算计,或许两者本就不矛盾。 1962年的古巴导弹危机把他的演技推向巅峰。 面对肯尼迪出示的U-2侦察机照片,葛罗米柯面不改色否认在古巴部署导弹。 美国总统事后气得骂他睁眼说瞎话的天才,却不得不承认这个对手不好对付。 从罗斯福到里根,九任美国总统都领教过他的谈判风格像用钝刀子割肉,不紧不慢却步步紧逼。 中苏交恶那些年,中国外交官李景贤见过他另一副面孔。 会议室里他能滔滔不绝讲足一小时,中方代表连插话的机会都没有。 散会后只送到办公室门口,连杯茶都懒得招呼。 等到80年代关系缓和,他突然学会按电梯按钮送客,这种微妙变化比外交公报更说明问题。 政治人物的礼仪从来都是给利益让路的。 1985年苏共中央全会上,76岁的葛罗米柯做了此生最关键的政治豪赌。 他力排众议推荐54岁的戈尔巴乔夫,理由是年轻有活力,能改善与西方关系。 谁都知道格里申和罗曼诺夫更有资历,但这位政坛常青树算准了苏联民众厌倦老人政治。 本想扶个傀儡幕后操控,没料到最终养大的是掘墓人。 晚年躺在病床上的葛罗米柯,怕是最有体会什么叫聪明反被聪明误。 如今莫斯科列甫琴科美术馆里,他的半身像仍保持着抿紧嘴唇的坚毅表情。 这个执掌外交部长28年的六朝元老,用119次否决票筑起的防线,终究没能挡住自己亲手推开的那扇门。 他开创的俄式强硬成了外交遗产,而那个改变历史的选择,成了永远的历史谜题。