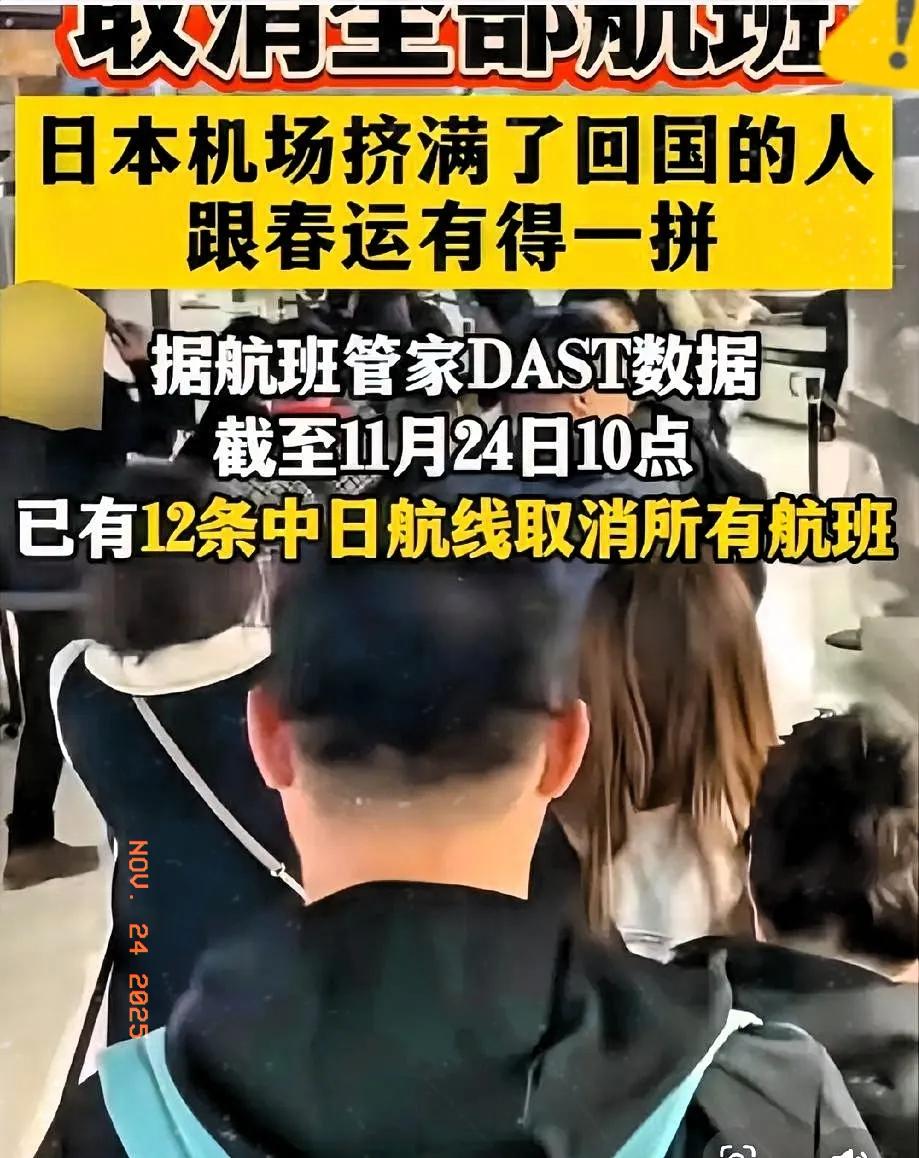

日媒嘲笑中方游客丝毫未减少后,中方航司大幅减少赴日航班,这一下全都不吭声了! 最近几天,日本部分主流媒体对中国游客赴日数量的报道可谓十分关注。多家日媒接连发文,声称“中国游客赴日人数并未显著下滑”,甚至用“中方呼吁无效”“旅游热潮照旧”等措辞,语气中透着一股难以掩饰的得意。 可他们似乎忘了,中国游客的出行选择背后,还有航司的运营调整这张牌。就在日媒报道发布后的第三天,中国国际航空率先发布公告,宣布从10月下旬起调整赴日航线运力。 国航北京至东京的航线从原来的每日2班缩减至1班,上海至大阪的航班每周减少3班,就连热门的札幌航线也砍掉了周末的加班班次。紧接着东方航空和南方航空也相继跟进,幅度不相上下。 三家航司加起来,每周赴日航班总量一下子减少了28班,相当于每周少了近5000个座位。航司方面给出的解释很直接:“结合近期市场需求变化和运营效率优化,对部分航线进行调整。” 这个调整力度让日本旅游界瞬间慌了神。冲绳那霸机场的免税店经理佐藤在接受当地媒体采访时坦言,10月中旬开始,来自中国的团队订单就减少了三成,原本预订到11月的旅行团取消了近一半。 京都的一家老牌温泉民宿更是愁眉不展,老板山田对着满屏的取消订单叹气,他的民宿里有40%的客人都来自中国,现在11月的房间预订率从往年的80%掉到了不足40%。 最有意思的是日本媒体的反应,之前那些高调报道的媒体突然集体失声。《朝日新闻》再也没提过中国游客的话题,《读卖新闻》只在经济版角落提了句“中方航司调整航线”,连具体减班数量都没说。 之前活跃的网络媒体也悄悄删掉了相关评论,原本热闹的讨论区变得冷清,那些“离不开”“难改变”的言论更是不见了踪影,整个舆论场就像被按下了静音键。 其实稍微了解日本旅游业的人都清楚,中国游客对他们有多重要。日本观光厅2024年的年报显示,中国游客占外国游客总数的28%,贡献的旅游收入却占到了42%,尤其是在购物和住宿方面的消费能力,一直是支撑日本旅游市场的重要支柱。 就拿大阪环球影城来说,每年有超过30%的游客来自中国,园区里的中文服务人员和支付宝支付通道都是为了迎合中国游客的需求。现在航班一减少,直接影响到景区的客流量预期。 日本交通省的内部数据也显示,10月下旬中国赴日机票预订量环比下降了25%,其中团队游预订量暴跌40%,这个数据和日媒之前宣称的“仅下降3%”形成了鲜明对比。 北海道的滑雪场更是提前感受到了寒意,往年这个时候早就开始接待中国滑雪团了,今年却迟迟不见动静。一家滑雪场的负责人透露,他们已经开始考虑缩减雪道开放范围,以节省运营成本。 面对这样的局面,日本观光厅不得不紧急召开会议,讨论如何应对中方航司减班带来的影响。有官员私下向媒体承认,“之前低估了航司调整的力度,现在看来中方游客减少的影响远超预期”。 可这时候再说这些已经晚了,市场的反应最真实。东京羽田机场的外币兑换点前,排队的人少了一大截,工作人员闲着的时候只能整理兑换单;大阪的心斋桥商业街里,中文导购的身影也比往常少了许多。 那些之前忙着嘲笑“呼吁无效”的媒体,现在连一篇像样的分析报道都拿不出来。他们大概没明白,中国游客的出行意愿从来不是单向的,航司的运力调整就是市场最直接的反馈。 毕竟旅游不是刚需,航班少了、选择少了,游客自然会转向其他目的地。泰国、马来西亚这些国家已经开始增加对华航班,准备接住这部分转移的游客需求。 日本旅游业现在要做的,恐怕不是忙着在媒体上唱高调,而是好好想想怎么应对接下来的市场变化。毕竟机票预订量才是真实的市场体温,光靠嘴硬可留不住游客。 这场由日媒引发的舆论风波,最终以航司的实际行动收场。它也让所有人看清,在全球化的旅游市场里,没有谁离不开谁,尊重市场规律才是最基本的道理。