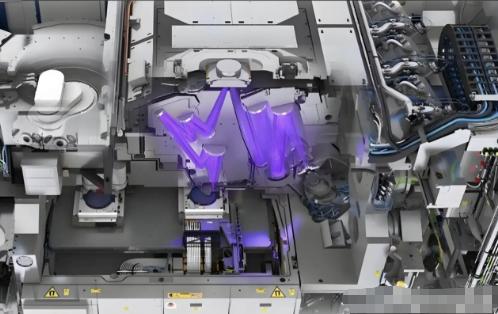

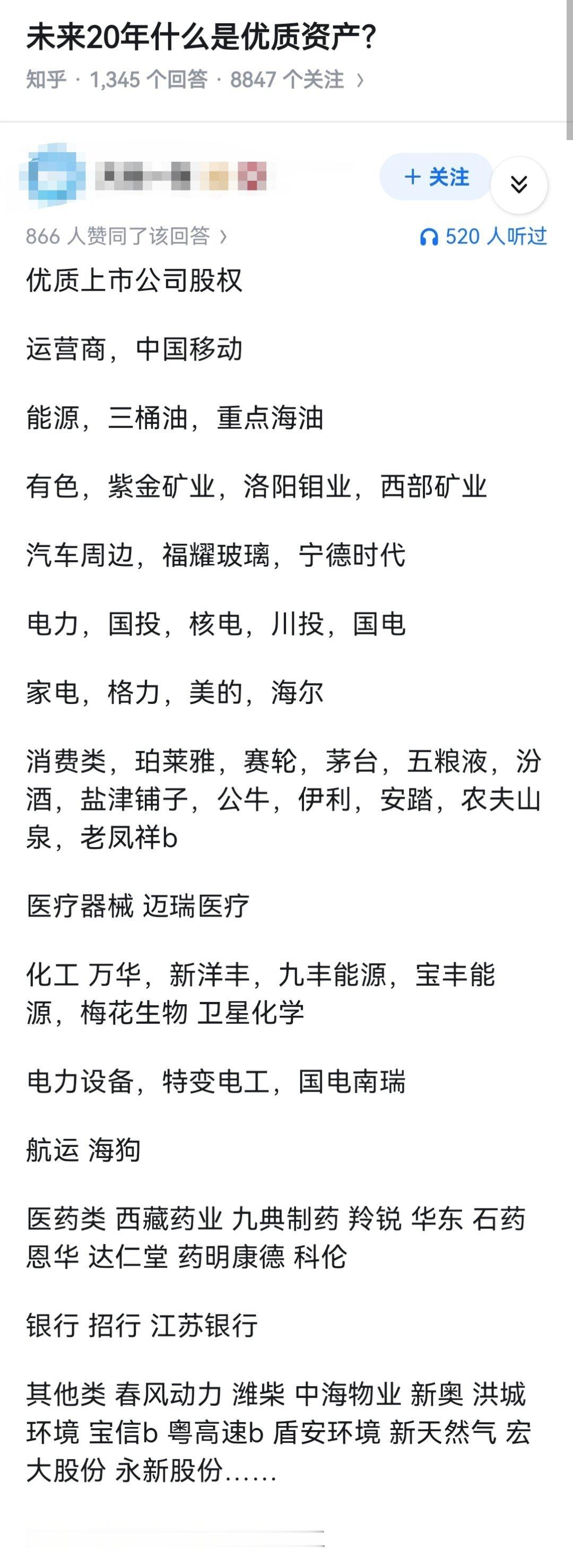

当初乌克兰将我们收购的马达西奇公司收归国有,我们居然没有采取任何有力反制,这也间接鼓励了一些西方列强对中资虎视眈眈,存觊觎之心,荷兰只是第二个尝试抢劫者,如果这次再不将他打痛冶服,杀鸡儆猴,那么中国在海外几万亿的资产将血本无归。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 中国企业海外投资的征程中,马达西奇与安世半导体两起事件,并非简单的权益受损案例,而是全球化进程中风险应对能力的实战淬炼。 两起事件均因外部政治因素干扰商业合作,然而中方从早期的规则依赖到后期的多维协同响应,不仅为自身积累了风险防控经验,更以实际行动推动国际投资领域契约精神的回归。 马达西奇事件的脉络,清晰展现了商业合作遭遇地缘风险的全过程。这家乌克兰百年航空发动机企业,2014年后因区域局势变化失去核心市场,订单锐减至濒临破产。 2016年,中国企业以持股65%并提供2.5亿美元低息贷款的方案参与重组,既为企业注入生机,也助力中方补全相关产业技术链条,双方达成明确的双赢共识。 然而,随着外部势力介入施压,乌克兰方面以“国家安全”为由启动系列调查,2021年更通过行政法令将企业国有化,导致中方投资权益陷入困境。 彼时中方优先通过国际仲裁等合法途径维权,但受当地局势动荡及后续冲突影响,维权进程遇阻,这让中企深刻认识到地缘风险预判与多元应对的重要性。 2019年中国企业斥资超340亿元收购的安世半导体,作为全球功率芯片领军企业,运营期间为欧洲创造上千就业岗位,2024年营收达147亿元,是跨境并购的成功范例。 2025年,受外部政策影响,荷兰方面援引冷战时期罕见启用的旧法,以“安全”名义冻结企业资产并调整管理层。 与马达西奇事件不同,中方此次迅速构建多维应对体系:企业层面推动国内子公司自主运营保障核心业务,供应链层面通过合理调控让相关方感知产业联动性,外交层面则明确传递“维护合法权益”的立场。 这种响应并非对抗,而是让干预方直观感受到破坏契约的连锁影响,欧洲汽车产业因芯片供应波动出现生产放缓,倒逼各方正视全球化供应链的共生属性。 两起事件的递进,勾勒出中企海外投资风险防控的进阶路径。在风险认知上,从“聚焦商业回报”转向“地缘风险前置评估”,如今中企跨境并购前会组建专业团队分析区域政治格局与政策稳定性。 在应对手段上,从“单一法律维权”升级为“法律+产业+外交”的协同机制,形成立体保障网络。 在布局策略上,从“单纯资本投入”转向“技术自主+本地化运营”双轮驱动,通过核心技术突破降低外部依赖,通过深化本地合作增强发展粘性。 这种升级,是市场主体在复杂环境中自然进化的结果,更是对全球化合作规律的深刻把握。 值得强调的是,中方的应对始终锚定“守护规则”的核心。安世事件中,欧洲汽车产业的波动让各方清醒认识到,将商业问题政治化不仅损害投资企业利益,更会反噬本土产业。 中方的行动本质是呼吁回归“契约精神”这一全球化基石,无论何种理由,随意变更商业规则、损害投资者合法权益,都会削弱区域投资吸引力。 事实上,马达西奇事件中乌克兰最终也失去了外资信任,安世事件后荷兰相关部门也开始重新评估政策影响,这印证了“规则稳定是共赢前提”的朴素逻辑。 当前中国海外投资规模已超两万亿,4.6万家海外中企的发展实践,为全球投资治理提供了重要启示。 对企业而言,“地缘评估+技术自主+本地深耕”的三重防线,是抵御风险的关键;对国家层面,完善海外投资权益保障体系、强化多边框架下的规则话语权,能为企业提供更坚实支撑。 更重要的是,这些实践让世界看到,中国既是全球化的参与者,更是规则的坚定维护者。 中方尊重各国法律主权,更坚持“投资必受保护”的基本准则。这种理性坚守,正是构建更公平、更可持续的全球投资环境的重要力量。 从马达西奇到安世,中企海外投资的每一步波折,都转化为能力升级的养分。这不是简单的“吃一堑长一智”,而是在全球化浪潮中,对“风险防控”与“规则守护”的深度践行。 未来,随着风险防控体系的持续完善,中企“走出去”将更趋稳健。 而这种稳健发展带来的,不仅是企业自身的成长,更是对全球产业链供应链稳定、对国际投资规则完善的重要贡献,这正是中国企业参与全球化的核心价值所在。 那么你们怎么看待这件事呢?欢迎在评论区说说你们的看法吧!