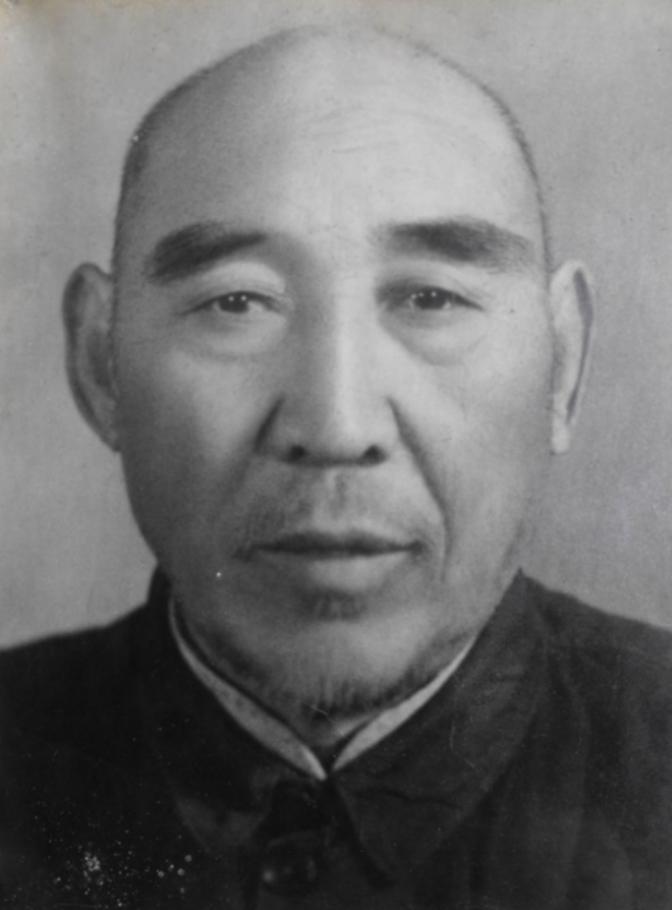

1936年,武术家寇运兴在德国柏林表演武术,遭到芬兰拳击手挑衅,说:我要用拳击挑战你,你不敢,那就公开认输好了。寇愤而应战,比武开始寇出了一招,不想,发生了意外。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1936年柏林奥运会,是中国武术首次站上世界顶级体育舞台。 42岁的河南武术家寇运兴作为随行表演者,带着半年精编的少林太极融合套路,肩负着打破国际偏见、展现中华文化的使命。 彼时中国国际地位孱弱,不少外国人对中国的认知停留在刻板印象中,寇运兴的每一个动作,都承载着远超表演本身的意义。 奥运村中心广场的表演现场,座无虚席。寇运兴身着青色练功服,抱拳行礼后起势,刚劲时如猛虎出林,拳风带响;柔和时似流水绕山,身段轻盈。 整套表演将少林拳的力道与太极拳的韵味交融,尤其是“云手”“单鞭”等招式的转换,让围观的各国观众看得凝神,结束时掌声绵延数分钟。 表演间隙,一名德国青年好奇上前,试图举起寇运兴表演用的30斤铁鞭,涨红了脸也未能撼动,更让在场者对中国武术的功底刮目相看。 掌声未息,人群中突然走出一名身材魁梧的芬兰拳击手,他是本届奥运会拳击项目选手,用生硬的英语喊话。 他称中国武术只是“好看的舞蹈”,不如拳击实用,当场提出按拳击规则比试,否则要寇运兴公开认输。现场瞬间安静,起哄声与口哨声交织,气氛骤然紧张。 寇运兴心中清楚,这不是简单的切磋,拒绝会被视作胆怯,丢的是国家颜面;硬拼则违背武术“止戈为武”的精髓,更以己之短较人之长。 稍作思索,寇运兴提出“攻防演示”而非对抗:“你用最擅长的招式攻来,我只演示化解之法,不谈胜负。” 芬兰拳击手虽有不屑,但还是同意了。他沉肩出拳,直取寇运兴面门,拳速快且力道足。 只见寇运兴不退反进,左脚轻挪半步,侧身避开拳锋的同时,右手顺势托住对方肘部,指尖微微发力向上一引。 芬兰拳击手重心瞬间失衡,向前踉跄三步才站稳,脸上满是惊愕。 没等对方反应,寇运兴主动演示后续招式:“拳击重直拳爆发力,我这招‘顺劲卸力’,就是借你力道化你攻势。” 他又模拟组合拳来袭的场景,脚步轻点间连续闪避,随后手腕翻转,精准按住对方手腕发力点,轻推便让对方手臂无法抬起。 几个回合下来,芬兰拳击手的不屑早已消散,他上前一步抱拳,诚恳承认自己小看了中国武术:“这种不用硬碰硬的技巧,颠覆了我对格斗的认知。” 这场意外的“演示”很快在奥运村传开,各国运动员纷纷找寇运兴交流。 他耐心讲解武术“强身健体、修身养性”的核心,还现场教学简单的防身招式,更用“止戈为武”的理念解释:“武术的真谛从不是打败对手,而是守住自己,化解冲突。” 原本的挑衅,变成了一场成功的文化交流,不少外国媒体特意报道此事,称“中国武术藏着东方智慧”。 回国后,寇运兴在郑州开办武馆,将“以武会友”定为馆训。他常对徒弟说,练武先修心,真正的高手不是能赢多少人,而是能化解多少矛盾。 1936年柏林的那次经历,成了他最常讲的案例,面对偏见与挑衅,自信与智慧比针锋相对更有力量。 这段往事也成为中国武术对外交流的经典:文化传播从不是强行灌输,而是用实力展现内涵,用包容赢得尊重,这正是寇运兴留给后人的“止戈”之道。 那么你们怎么看待这件事呢?欢迎在评论区说说你们的看法吧! 信源:封面新闻——飞叉太保 柏林奥运会上显中华武术雄威;河南大学——《大河报》柏林奥运会上的 河南武术名家