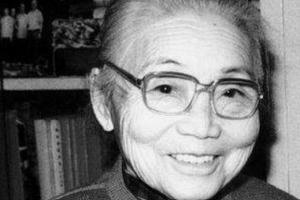

1925年,苏州豪门潘祖年病重。临终前,他支开旁人,只留下20岁的孙媳妇,厚着脸皮对她说:“你已经守寡2年,真是苦了你了。但我死后你也一定不要改嫁,我有要事相求!”孙媳妇重重地点点头。 只有这个孙媳妇不改嫁,顶着“潘家女主人”的名分,才有可能护住那两件国之重器——大克鼎和大盂鼎。 这就得说说这两口鼎到底是个什么来头,值得让人拿命去守? 这两尊鼎,那是西周时期的青铜重器,海内三宝,潘家就独占其二。当年左宗棠给潘家送礼,都得感叹一句“天下财气,半入潘门”。这东西在古董界,那就是传国玉玺级别的存在。 潘祖年一死,潘家这孤儿寡母的处境,瞬间就成了“小儿持金过闹市”。 那时候的上海滩、苏州城,多少双贪婪的眼睛盯着潘家的大门。咱们换位思考一下,一个20岁出头的姑娘,家里没男人撑腰,外头全是虎豹豺狼,这日子怎么过? 各路牛鬼蛇神轮番上阵。 先是古董商,那一箱箱的银元、金条往桌子上摆,有的甚至直接拍出一张空白支票,说:“潘夫人,数字您随便填,只要把鼎让给我们。”说句实在话,要是换个稍微贪心点的人,拿了钱去国外过神仙日子,谁能说什么?可潘达于硬是连眼皮子都没抬一下。 她就一句话:“这是潘家的传家宝,不卖。” 软的不行,那就来硬的。当时的军阀、权贵,甚至地痞流氓,那是变着法子来骚扰。有人甚至直接威胁要“抄家”。潘达于一个弱女子,哪来的底气跟这些人斗?她靠的就一样东西:不要命。她对外放话,要想拿鼎,除非从她尸体上跨过去。这股子狠劲儿,硬是把那些心怀鬼胎的人给震住了。 但这还不是最凶险的。 1937年,日本人来了。这帮强盗那是真懂行,进了苏州城,第一件事就是奔着潘家的宝贝来的。 这时候的潘达于,展现出了惊人的智慧和胆识。她知道,硬碰硬肯定不行,日本人手里那是真枪实弹。她找来家里最信任的两个木匠,趁着夜色,在后院悄悄挖了一个大坑。 这坑挖得有讲究,深得见底,把大克鼎和大盂鼎放进结实的木箱子里,层层包裹,埋进去之后,上面填土,铺上地砖,最后还特意在上面堆了一堆破烂家具和杂物,甚至种了花草。这一套“障眼法”,做得是天衣无缝。 日本人冲进潘家的时候,那是真的挖地三尺。先后搜了七次!甚至还在院子里到处戳,好几次,那刺刀尖离埋鼎的地方就差那么几寸。潘达于当时就在边上站着,怀里抱着孩子,心都快跳出嗓子眼了,可脸上还得装得若无其事。日本人逼问她鼎去哪了,她就一口咬定:“早年家道中落,早就卖给古董商换米吃了。” 这一瞒,就是十几年。 在这期间,潘家的日子过得那叫一个苦。家里值钱的字画、瓷器,能卖的都卖了换米下锅,一家人经常是吃了上顿没下顿。守着价值连城的国宝饿肚子,这是种什么精神? 周围的邻居、亲戚,甚至连她自己的孩子,都不知道后院地底下埋着惊天的财富。她就这么一个人,默默地扛着这个巨大的秘密,熬过了抗战,熬过了内战。 等到1949年解放,苏州城天亮了。 按理说,这时候潘达于可以松口气了,或者把鼎挖出来换点钱改善生活,毕竟这也是人家私产,合理合法。但这位老太太做了一个让所有人都没想到的决定。 1951年,上海博物馆刚筹备那会儿,潘达于写了一封信。信很短,字字千钧:“这鼎是国之重器,放在我家里,我担惊受怕了一辈子,也守了一辈子。现在国家太平了,这东西应该交给国家,让它有个好归宿。” 她没要一分钱,没提一个条件,就把这两尊那是多少人用几座城池都换不来的大鼎,无偿捐给了国家。 当工作人员去起那两尊鼎的时候,在场的人都惊呆了。因为埋得太久,木箱子都烂了,可那两尊鼎,依然威严耸立,纹饰精美,仿佛在诉说着这二十多年的风风雨雨。 政府为了表彰她,要给她一笔巨额奖金。在那个年代,这笔钱足够买下半条街。潘达于拒绝了。 最后实在推脱不掉,只收了一张奖状。她说:“我捐东西不是为了钱,要是为了钱,我早就卖给洋人了。” 此后的几十年里,潘达于老人就住在上海一间只有20平米的旧房子里,过着最普通不过的日子。 2004年,潘达于100岁寿辰。上海博物馆特意把大盂鼎从北京借调过来,让这两尊分离了半个世纪的“兄弟”团聚,给老太太祝寿。当潘达于坐在轮椅上,看着这两尊大鼎时,她那浑浊的眼睛里泛起了泪光,轻轻地摸了摸鼎身,就像摸着自己失散多年的孩子。那一幕,不知道看哭了多少人。 1925年那次临终托付,与其说是一次“道德绑架”,不如说是一次文化的接力。潘达于这一生,没穿过几次绫罗绸缎,没享过几天豪门福气。她用自己的一生,诠释了什么叫“一诺千金”。 潘达于老人在2007年安详离世,享年102岁。她走的时候很平静,大概是因为,她这辈子答应的事,全都做到了。