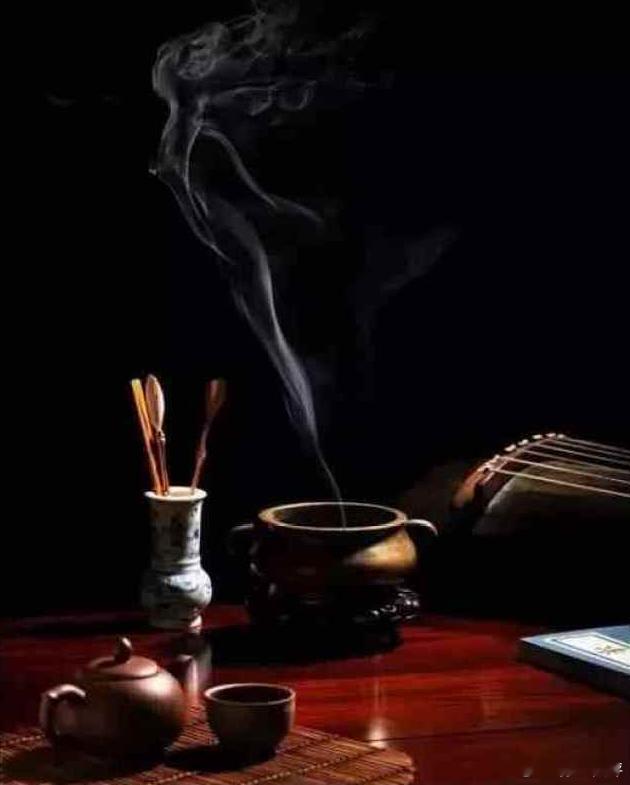

【普通人不必说“崇高追求”,孙玉良:但要有“日子过得有趣”能力】发现周边的朋友们,有心理疾病的人越来越多,有的已是轻度抑郁了。我也是一个多愁善感的性格,有时激情澎湃,“指点江山,粪土当年万户侯”的样子;有时就抑郁得不得了,感到天空都是灰暗的,靠读书写作排解不安情绪。昨天就在不安情绪下写了一首以《抑郁》为题的诗,诗中言道:“困守愁城久徘徊/苦锁烦心郁未开/失伴孤鸿声渐杳/沾霜枯叶落亦哀/千般障碍遮前路/万重困扰压弱材/欲上危楼寻去处/残阳如血照灵台”,说不尽的心中悲苦。我在想,作为一个普通人,不必有什么“崇高追求”,但一定要有“日子过得有趣”能力,这种能力也很了不起,不然遇到困难和挫折,就容易抑郁,觉得这日子过不下去了。我们生活在一个热衷于谈论“宏大叙事”的时代,社交媒体上充斥着成功学的鸡汤、财富自由的传奇和改变世界的梦想。在这样的氛围下,作为一个按部就班、柴米油盐的普通人,似乎总带着一丝难以言说的局促。但实际上,有几个人的“人生追求”是上市敲钟抑或著书立说呢?把眼前的日子过好就不错了。即便是眼前的日子,为柴米油盐上愁的人也不知有多少。我认为,对普通人而言,抛开那些“宏大叙事”,真正的智慧与能力,在于要拥有把日子过得有趣之能力。这种能力并不渺小,而是一种更接地气、更需修为的“崇高”。何为“有趣”?它不是浮于表面的喧闹,而是深植于日常的诗意。把日子过得有趣,并不意味着需要高昂的消费、远方的旅行或持续不断的刺激。它更像是一种内在的修为,一种在有限资源和生活框架内,为自己创造惊喜、发现美感、赋予意义的能力。它可以是在厨房里,不满足于饱腹,而是兴致勃勃地研究一道新菜,看着食材在手中幻化成色香味俱全的艺术品,与家人共享那一刻的满足;也可以是在上下班路上,不再麻木地盯着手机,而是抬头看看天空流云的变幻,听听街角传来的歌声,观察行人百态,为平淡的通勤注入一份观察的乐趣;还可以是在闲暇时光,拾起一项无关功利的爱好——养几盆多肉,看它们悄然生长;临摹一幅字画,在笔墨间感受心流的宁静;或者为自己泡一壶好茶,在氤氲茶香中读一本“无用”之书。这些瞬间,看似微不足道,却是我们对生活最直接、最真诚地投入。它们让时间不再是需要“杀死”的敌人,而是可以细细品味的礼物。“过得有趣”是一种高级的能力,它对抗着生活的磨损与虚无。现代生活的常态是重复与磨损。日复一日的工作、琐碎的家务、复杂的人际关系,极易将人的感知力磨得粗糙,陷入一种“存在主义”的危机,感觉一切毫无新意,也毫无意义。而“过得有趣”的能力,正是一剂最有效的解药。它要求我们对世界永不关闭感知的雷达,像孩子一样对寻常事物保有发现的眼光。它要求我们永远拥有创意,在重复的模板中,主动做出一点点改变,比如换一条回家的路,为书房换一种布局,给晚餐换一种吃法。它还要求我们懂得取舍,知道自己真正需要什么,能主动屏蔽外界的喧嚣与干扰,将宝贵的精力专注于能滋养自身的事情上。这种能力,是在逼仄的现实空间中,为自己开辟出一片精神的后花园。它让我们在无法改变世界时,先改变自己体验世界的方式;在追逐不到遥远的星辰时,先点亮案头的一盏温暖的灯。将平凡日子过得活色生香,本身就是一种了不起的成就。古人云:“修身、齐家、治国、平天下。”其起点,正是“修身”。而“把日子过得有趣”,就是一种最基础的修身。一个能安顿好自己内心、将日常生活打理得井井有条且生机勃勃的人,必然是一个情绪稳定、内心丰盈的人。这样的人,本身就是一股平静而温暖的力量,能辐射到家庭、影响到身边的人。一个有趣的家庭,其乐融融,是社会稳定的细胞;一个有趣的个体,充满活力,是文明进步的微光。当无数个“有趣的普通人”汇聚在一起,整个社会的底色才会是健康、坚韧而充满希望的。因此,我们不必再为他人口中的“崇高追求”而焦虑,“穷则独善其身,达则兼济天下”,真正的崇高,未必在云端,更在脚踏实地的人间烟火里。它藏在一餐一饭的用心里,藏在面对琐事依然保有的从容里,藏在对生活本身永不熄灭的热爱里。追求“有趣”,不是放弃追求,而是回归生活的本质。将每一个平凡的日子,都过成独一无二的诗篇。从今天起,用心去感受,用爱去创造,把你生命中的每一天,都过成值得细细回味的,有趣的日子。