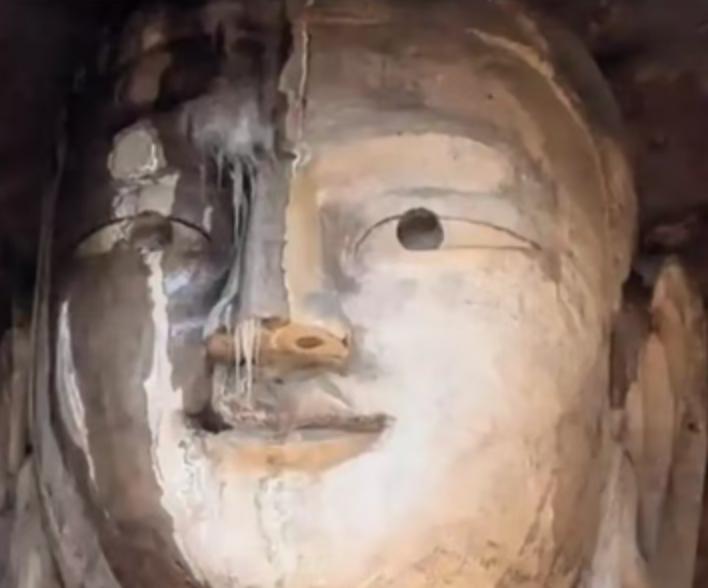

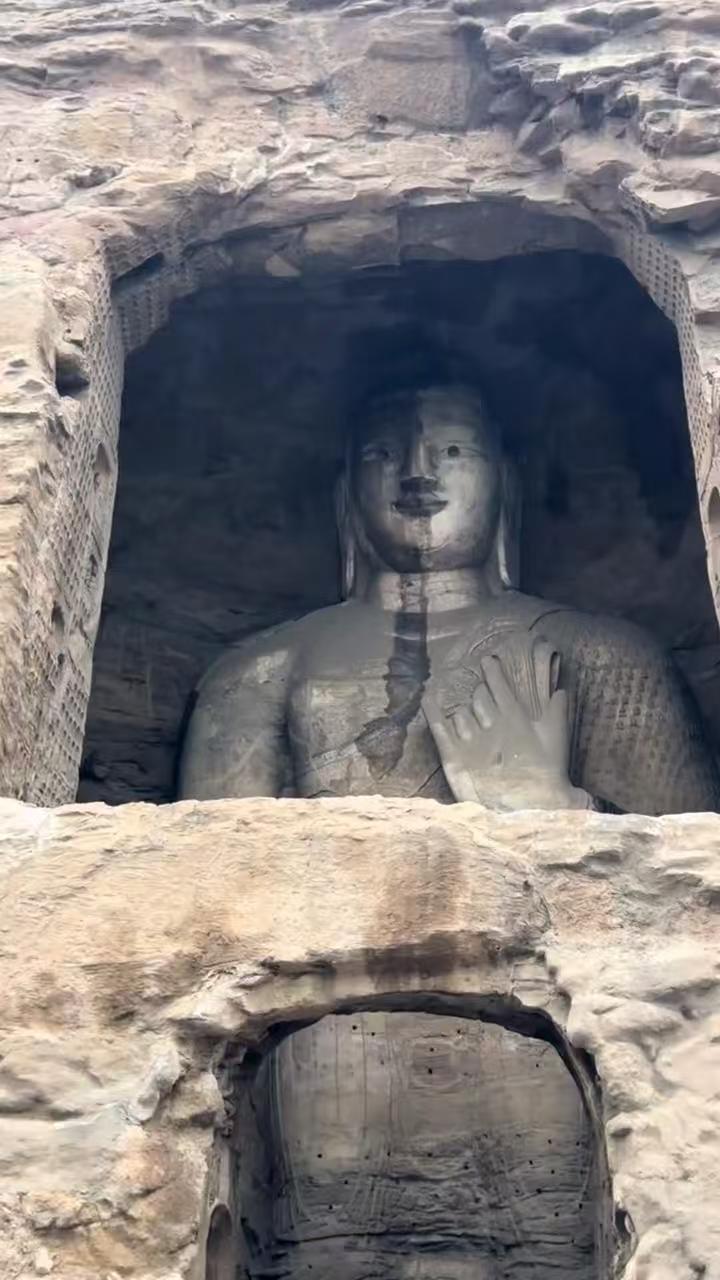

1500年了,他见过北魏的烽烟,听过盛唐的梵音,却可能在2024年的冬天,被冻得“流了鼻涕”。 11月19日,山西大同。一位游客在云冈石窟第十八窟,拍下了一幕既心酸又好笑的画面:庄严的佛像眉心处,挂着一根晶莹的冰凌,顺着鼻梁垂下,活像一个被冻得瑟瑟发抖的人。视频发到网上,网友们瞬间被萌化了,纷纷戏称:“大佛也太冷了吧,都流鼻涕了!” 这个充满烟火气的称呼,让沉默千年的石佛,一下子有了温度。但这“鼻涕”背后,却是一个牵动无数人心的严肃问题。 11月20日,云冈石窟景区的工作人员给出了官方解释:这不是什么灵异事件,而是此前雨水较多,导致石窟顶部出现渗水,恰逢大同气温骤降,渗水结成了冰凌。一个简单的物理现象,却让无数人的心揪了起来。毕竟,这不是普通的建筑,这是云冈石窟,是刻在石头上的北魏王朝,是中华文明的艺术瑰宝。 我们谈论云冈石窟,总会想起那尊高达17米的露天大佛,也就是第二十窟的“云冈大佛”。他大耳垂肩,形态端庄,是中国文化传统的表现手法;但他的脸部,额宽、鼻高、眼大而唇薄,又带着外域佛教文化的鲜明特征。这尊佛像,本身就是一场文明与文明的对话,是古代工匠在吸取、融汇了印度犍陀罗艺术及波斯艺术精华后,创造出的智慧结晶。 而这次“流鼻涕”的第十八窟,同样是云冈石窟的精华所在。这些在山体上开凿出的艺术殿堂,最怕的就是水和时间的侵蚀。一滴水,看似微不足道,但日复一日,年复一年,足以让坚硬的岩石风化,让绚丽的彩绘褪色,让佛陀慈悲的面容变得模糊。 网友的调侃,其实是藏在心底的担忧。大家怕的不是大佛“冷”,而是怕这“鼻涕”是石窟生病的“症状”。 好在,我们并没有对这份担忧坐视不理。景区在回应中提到了一个关键信息:云冈石窟已经建成了覆盖7个方向的立体监测网络。这听起来很专业,翻译过来就是,我们给这位1500岁的“老人”,戴上了一套全天候的“健康监测手环”。温度、湿度、岩体应力、渗水情况……每一个细微的变化,都逃不过这套系统的眼睛。工作人员正通过这些数据,持续关注着石窟的“健康状况”。 这根冰凌,就像一次意外的“体检报告”,它暴露了问题,也验证了监测系统的有效性。它让我们看到,文物保护,从来不是把文物锁进真空的柜子里,而是要在开放和保护之间,找到一个动态的平衡。既要让世人能亲眼目睹历史的辉煌,又要用最先进的科技,为这份辉煌筑起一道坚固的防线。 所以,下次当你再去云冈石窟,看到那些佛像时,不妨多看一眼。他们不仅仅是冰冷的石头,他们是历史的见证者,是文化的承载者。他们经历了1500年的风霜,依然在那里,用慈悲的目光注视着我们。 而那根偶然出现的“鼻涕”,或许不是一件坏事。它用一个可爱的姿态,提醒了我们每一个人:这些国宝,需要我们用更科学、更细致、更充满敬畏的心去守护。因为守护它们,就是守护我们自己的文化根脉。 大同的冬天很冷,但希望我们的守护,能让这位1500岁的“老人”,一直暖暖的。 以上内容仅供参考和借鉴