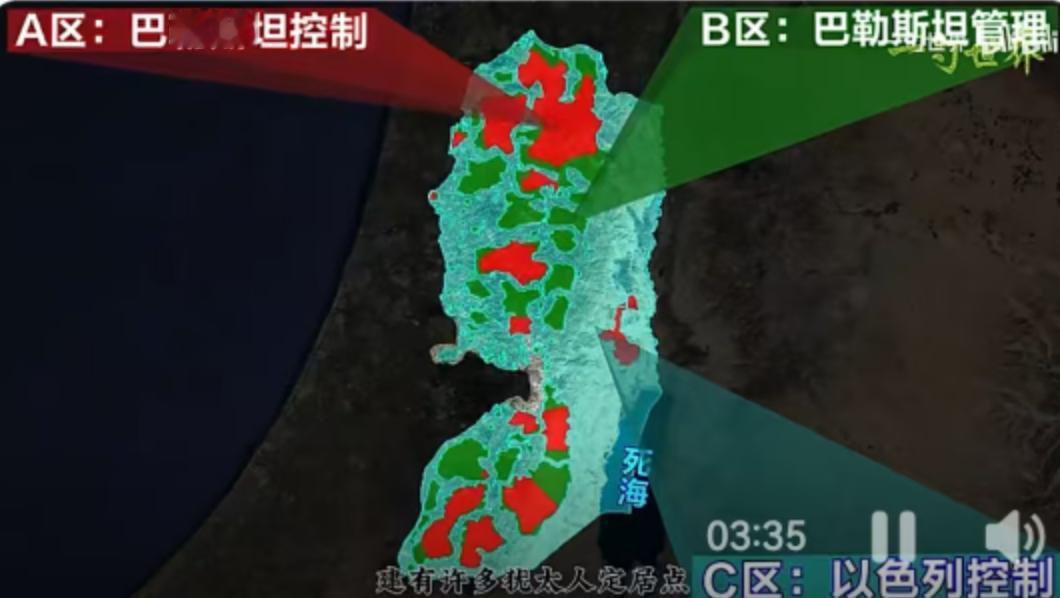

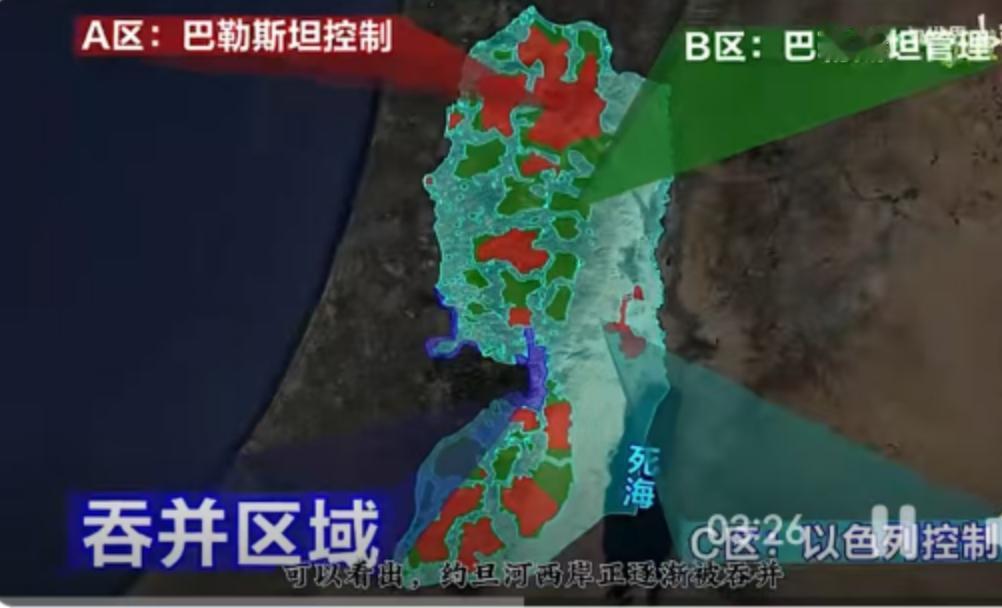

当我们今天在新闻里听到“加沙”这个名字,脑海中浮现的或许是断壁残垣与冲突的硝烟。但如果你将时间的镜头拉远,这片狭长的土地,曾是人类文明最早的舞台之一。它的故事,是一部跨越数千年的复杂史诗,每一页都写满了帝国的更迭、信仰的碰撞和命运的转折。 故事的序章,要从遥远的旧石器时代说起。考古学家的铲子在这里挖出了人类最早的用火遗址之一,证明了早在数万年前,这片土地上就已燃起文明的星火。时间快进到公元前12世纪,精于航海与贸易的腓尼基人在此建立了繁华的城市国家,加沙从此登上了历史的地缘政治舞台。此后的岁月里,它像一块诱人的蛋糕,被一个个强大的帝国轮番接管。亚述的铁骑、巴比伦的律法、波斯的辉煌、希腊的哲学、罗马的军团……这片土地见证了古代世界几乎所有伟大文明的兴衰更迭,每一次征服都为它的文化肌理添上新的色彩。 公元7世纪,历史的巨轮再次转向。阿拉伯帝国的军队带来了伊斯兰教,巴勒斯坦地区,包括加沙在内,开始了深刻的阿拉伯化与伊斯兰化进程。从此,加沙的文化底色被牢牢地烙印下来,成为阿拉伯世界不可分割的一部分。这段漫长的历史,是理解加沙身份认同的钥匙,它并非一张白纸,而是承载着数千年文明积淀的厚重画卷。 进入20世纪,加沙的命运迎来了最剧烈的转折。曾经模糊的地理边界,开始被现代政治的刻刀清晰地刻画。1947年,联合国大会通过了第181号决议,这纸决议如同一把双刃剑,将巴勒斯坦地区划分为一个犹太国和一个阿拉伯国。正是在这份地图上,“加沙地带”作为一个独立的地理和政治概念,第一次被正式划定,归属那个尚未诞生的阿拉伯国。 决议的落地并未带来和平,反而引爆了第一次中东战争。战火过后,加沙地带落入了埃及的军事统治之下。从1949年到1967年,这18年间,埃及虽未正式将其兼并,但加沙的命运已与开罗紧密相连。真正的巨变发生在1967年,第三次中东战争的硝烟中,以色列军队占领了加沙。随之而来的是高压的军事管理,以及犹太人定居点的修建。巴勒斯坦人的土地被蚕食,不满与反抗的情绪在压抑中积蓄。1987年,一场被称作“因提法达”的大起义爆发,正是在这股反抗的浪潮中,一个名为“哈马斯”的组织应运而生,它的出现,彻底改变了加沙乃至整个巴以冲突的未来走向。 进入21世纪,加沙的政治格局变得更加动荡不安。1994年,随着《奥斯陆协议》的签署,巴勒斯坦民族权力机构接管了加沙,人们一度看到了自治的曙光。然而,希望的火焰很快被内部的权力斗争所浇灭。2006年,哈马斯在议会选举中出人意料地获胜,与长期主导巴勒斯坦政坛的法塔赫派系矛盾激化。2007年,哈马斯通过武力从法塔赫手中夺取了加沙地带的完全控制权。 这一事件,直接导致了加沙现代史上最悲惨的一章——封锁。以色列与埃及随即对加沙实施了严苛的海陆空全面封锁。这片面积仅有365平方公里的土地,瞬间变成了一个与世隔绝的“露天监狱”。经济崩溃,物资极度匮乏,200万居民的生计严重依赖国际援助的输血。封锁之下,绝望催生了极端,冲突陷入了可怕的循环。从2008年的“铸铅行动”开始,以色列国防军多次对加沙发动大规模军事打击,每一次都造成惨重的人员伤亡和基础设施的毁灭性破坏。 历史的指针拨到2023年,新一轮巴以冲突的爆发,将加沙推向了毁灭的深渊。战火之下,曾经的家园化为瓦砾。直到2025年,在国际社会的斡旋下,巴勒斯坦各派别才艰难达成一致,同意成立一个独立的技术官僚机构来暂时管理加沙,为未来的重建铺路。但这仅仅是第一步,在满目疮痍的土地上重建家园,面临的挑战是难以想象的。 回望加沙数千年的历史演变,我们看到的不仅仅是一片土地的变迁史,更是巴以问题复杂性的深刻缩影。从古代文明的摇篮,到现代地缘政治的火药桶,加沙的命运始终身不由己。它的未来,究竟会走向何方?答案,或许就隐藏在地区和平进程的每一个艰难步伐中,以及国际社会能否拿出足够的智慧与决心,来解开这个缠绕了太久的死结。读懂了加沙的历史,或许我们才能更深刻地理解,为何和平的曙光在这片土地上如此珍贵,又如此遥远。 以上内容仅供参考和借鉴