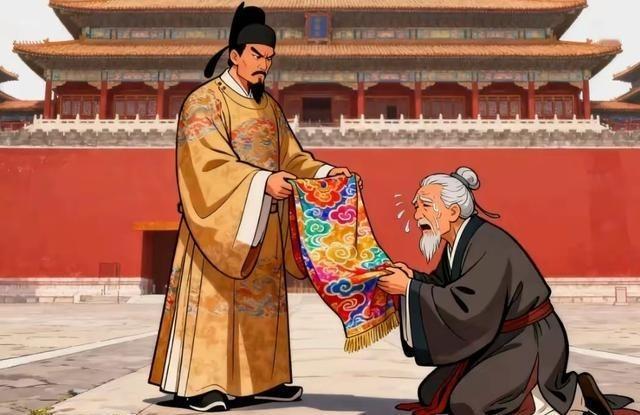

朱元璋在位30年杀尽功臣,不料唯一的漏网之鱼,4年后让江山易主。 建文元年八月,塞外大宁卫的衙署内,一位年过六旬的老将对着案几挥剑一斫,金属与木头碰撞的脆响过后,十万边军的归属尘埃落定。 这位老将便是陈亨,朱元璋在位三十年肃清功臣时唯独放过的武将。 四年后,正是这支部队倒向燕王朱棣,让建文朝的平叛战局彻底逆转,大明江山的年号从建文改为永乐。 谁都知道,朱元璋登基后,对当年一起打天下的功臣下手有多狠。蓝玉案、胡惟庸案牵连数万人,朝堂上人人自危,武将们更是寝食难安,连带着家眷都提心吊胆。可陈亨却能全身而退,不是因为他功劳小,反倒是因为他常年守在塞外,手里握着十万边军,是大明北方的“防火墙”。 那时候的大宁卫,寒风能刮透铠甲,城墙上的砖块都冻得发脆。陈亨穿着打了补丁的战袍,鬓角早已斑白,脸上刻满了风霜,手里的剑柄被磨得光滑温润。他从不参与朝堂党争,也不贪图富贵,每次打仗缴获的物资,全部分给手下将士,自己只留几件常用的兵器。朱元璋派去的密探回报,说陈亨只知练兵守城,眼里只有边疆安危,这样的人,对皇权构不成威胁,也就让他留了下来。 陈亨心里跟明镜似的,伴君如伴虎,唯有低调谨慎才能保命。他在塞外一守就是几十年,每天天不亮就跟着士兵一起操练,晚上还会巡营到深夜,士兵们都服他的义气,也敬他的勇猛。可谁也没想到,这份隐忍和威望,后来竟成了改变大明命运的关键。 建文元年,建文帝削藩,燕王朱棣起兵靖难。朝廷派大军北上平叛,陈亨被任命为副将,率军参战。战场上炮火连天,刀剑相向,陈亨看着身边的将士一个个倒下,心里却五味杂陈。他知道建文帝年轻,身边的大臣多是文臣,不懂军事,而燕王朱棣常年征战,智勇双全,更重要的是,他看不惯朝廷削藩的狠辣手段,也心疼手下的士兵白白牺牲。 塞外衙署里的那一刀,砍得干脆利落。案几上的地图被劈成两半,一半是建文的都城,一半是燕王的封地。陈亨看着眼前的十万边军,这些都是他一手带出来的兄弟,个个能征善战。他沉声道:“咱们守边疆是为了护百姓,不是为了帮着朝廷自相残杀!” 将士们闻言,纷纷单膝跪地,齐声响应。 有了这十万边军的加入,朱棣的实力大增。陈亨带着部队冲锋陷阵,他的战袍被鲜血染红,却依旧身先士卒,刀光剑影中,他的呐喊声震彻战场。原本处于劣势的燕王军队,瞬间扭转战局,一路南下,直逼南京。四年后,朱棣攻入都城,登基为帝,改元永乐。 陈亨的选择,看似是个人的抉择,实则藏着历史的必然。朱元璋杀尽功臣,是为了皇权稳固,却没想到漏了一个镇守边疆的老将;建文帝急于削藩,却忽略了武将的人心向背。而陈亨,用自己的威望和兵力,改写了大明的走向。 历史从来不是非黑即白,每个人的选择都有其背后的缘由。陈亨的故事告诉我们,人心向背才是江山稳固的根本,无论是帝王还是将领,唯有体恤下属、顺应民心,才能真正立足。 各位读者你们怎么看?评论区留言。

![要不是建文帝太狠,朱棣也不会反[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/17159094859313722047.jpg?id=0)