五胡乱华,衣冠南渡!当晋朝的皇亲贵胄们仓皇逃向江南,将万里中原拱手让与胡骑铁蹄之时,有一个小县令,选择了孤身逆行!他没有南逃,而是以荥阳为根,聚拢起一群不甘为奴的热血忠魂,硬生生在敌人腹地血战十余年,更曾两度光复故都洛阳,杀得胡虏胆寒!他,就是被历史尘埃所模糊,却当得起“北方孤忠”之名的旷世名将——李矩! 说起“北方有孤忠”这五个字,很多人会想到祖逖、刘琨,而同时代的李矩却默默无闻。他不是什么世家大族的子弟,而是个实实在在的草根英雄。李矩是平阳人,也就是今天的山西临汾一带,生在西晋末年那个天下大乱、胡骑纵横的黑暗时代。他最初只是个小小的县令,但在那个位置,他就已经展现出了过人的勇武和领导才能,带着乡民们筑垒自保,愣是在乱世中守住了一方安宁。 真正的考验,发生在公元316年。那一年,匈奴人建立的前汉政权攻破长安,西晋彻底灭亡,晋愍帝被俘,中原大地陷入了前所未有的至暗时刻。第二年,晋朝的宗室司马睿在建康(今南京)称帝,建立了东晋,这就是历史上著名的“衣冠南渡”。大多数皇亲国戚、高门大族都跟着朝廷跑去了温暖的南方,仿佛中原这片生养他们的故土,已经成了一块可以随意丢弃的伤心地。 但李矩没有走。他不仅没走,还被众人推举为盟主,以荥阳太守的身份,硬生生地在黄河以南的中原腹地,建立起一个名为“河南坞”的军事据点。你可以想象一下那幅画面:北方是如狼似虎的匈奴、羯族大军,南方是隔江观望、内部纷争不断的东晋朝廷,李矩和他带领的一群同样不愿放弃家园的忠勇之士,就像惊涛骇浪中的一块孤礁,死死地钉在了敌人眼皮底下。这一钉,就是整整十多年。 李矩最辉煌的战绩,是两次收复晋朝的旧都洛阳。这在当时,简直是不可想象的奇迹。第一次是在公元317年,他趁着汉赵政权内部分裂,果断出兵,一举光复了这座象征华夏正统的千年古都。虽然因为兵力太少,无法长期固守,但这次胜利如同一道划破夜空的闪电,极大地鼓舞了所有北方抵抗力量的士气。它向天下人证明,胡骑并非不可战胜,故都并非不可光复。 第二次收复洛阳,更能体现李矩的军事智慧。那一次,他面对的是羯族后起之秀,后来建立后赵的暴君石勒。面对强敌,李矩没有硬拼,他巧妙地散布假消息,声称南方朝廷的援军即将到来,并故意让士兵们做出炊烟遍野、人马喧嚣的假象。敌人果然中计,以为陷入了包围,军心大乱。李矩趁势发动猛攻,再次将晋朝的旗帜插上了洛阳的城头。这两次壮举,让他的名字成为了那个时代“忠勇”与“智略”的代名词。 然而,英雄的结局往往充满悲情。李矩和他带领的“河南坞”,本质上是北方无数不愿南迁的汉人豪强和流民自发组成的军事联盟。他们既要在前线与胡人精锐血战,又要应对背后来自东晋朝廷的猜忌和制衡。建康的皇帝和权臣们,对于这个远在北方、威望极高的将领,感情是复杂的。他们既希望李矩能作为一道屏障,又害怕他势力坐大,尾大不掉。因此,李矩几乎得不到南方的实质性兵员和粮草支援,完全是在靠一己之力苦苦支撑。 在经历了十多年的惨烈拉锯战后,公元319年,李矩的军队在一次大战中损失惨重,最终无力回天。他被迫率领残余的部众南撤,希望在得到休整后能卷土重来。但天不遂人愿,这位在沙场上纵横半生的名将,在南下的途中,可能是因为常年征战积劳成疾,也可能是心力交瘁、悲愤交加,最终病逝于路途之中。 李矩的故事,是一曲慷慨的孤忠悲歌。他凭借一腔热血和非凡的军事才能,在朝廷南迁、人心离散的绝境中,为汉文明在中原的存续,燃烧了自己最后的火光。他的存在,延缓了北方彻底胡化的进程,保住了无数百姓的生命,也守护了那个时代汉人最后的尊严与希望。他虽然最终失败了,但那份“知其不可为而为之”的勇气与忠诚,足以让他的名字,在历史的长河中熠熠生辉,不被后人遗忘。西晋王朝的覆灭 晋朝灭亡 李矩 晋朝内乱

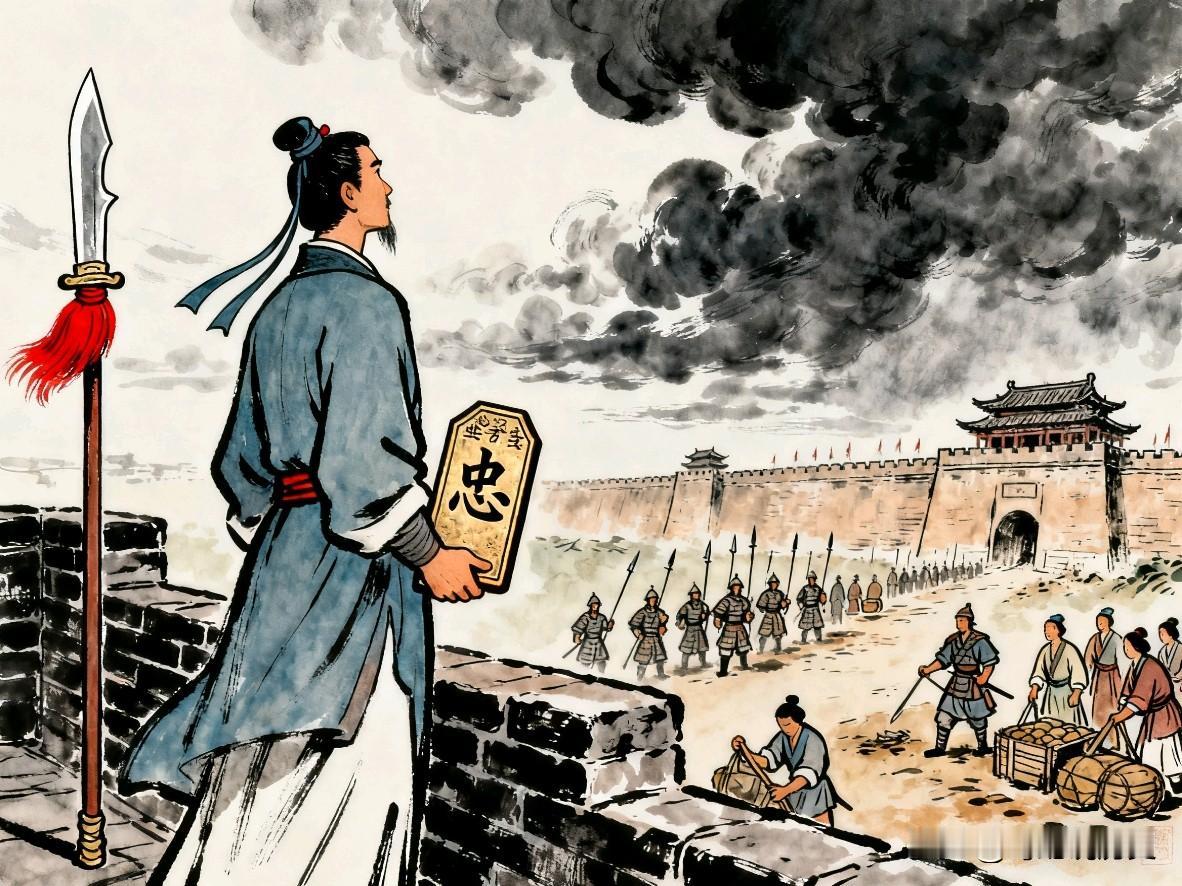

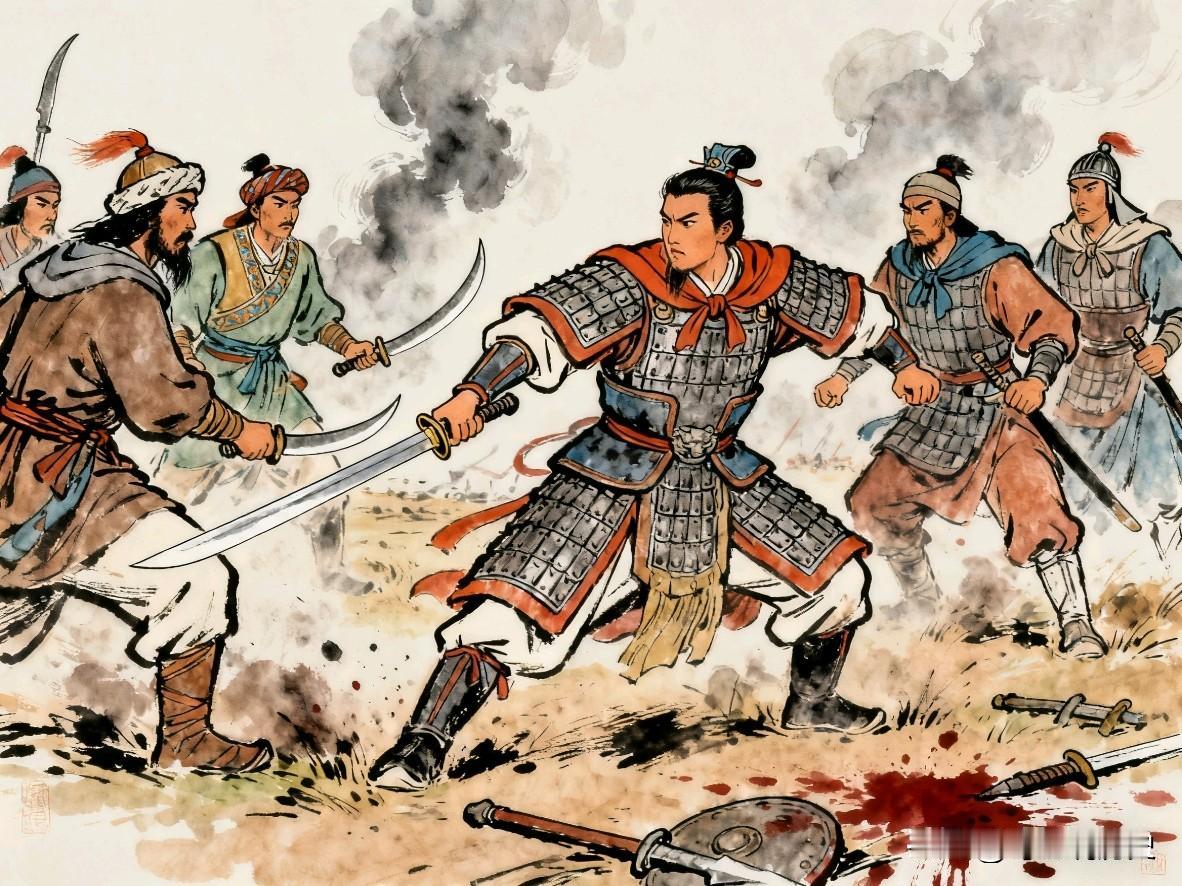

![刘邦那时候也不知道有司马懿这样的操作[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5546330340296581054.jpg?id=0)