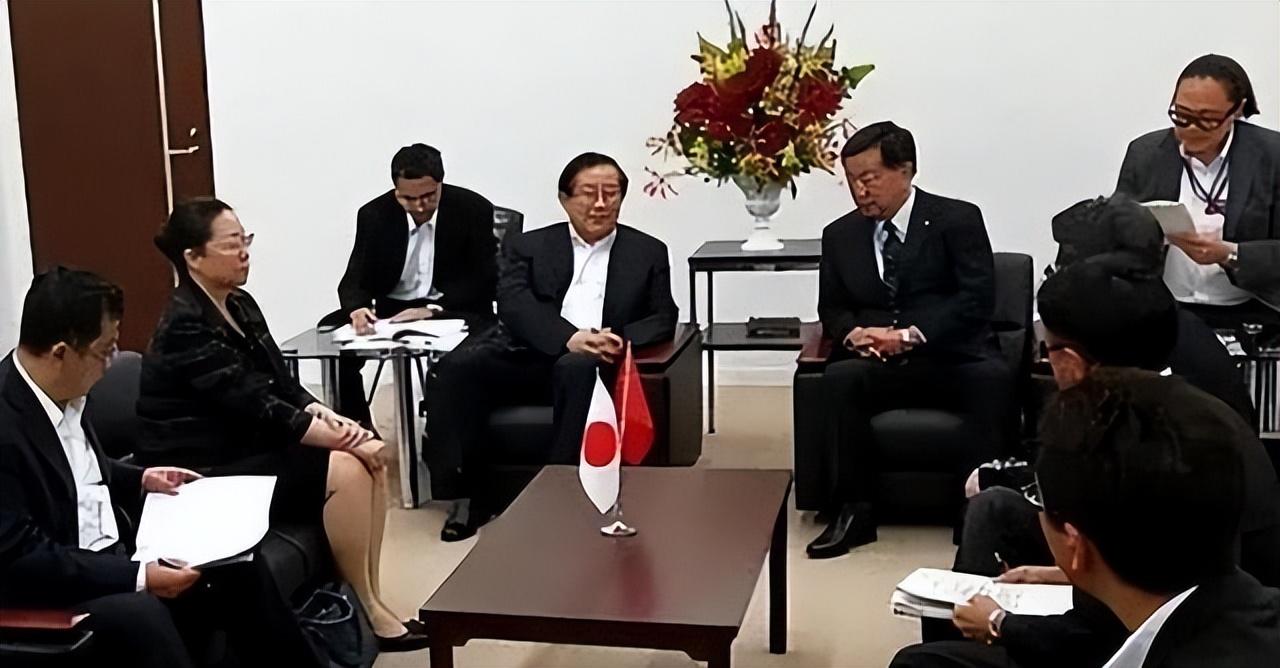

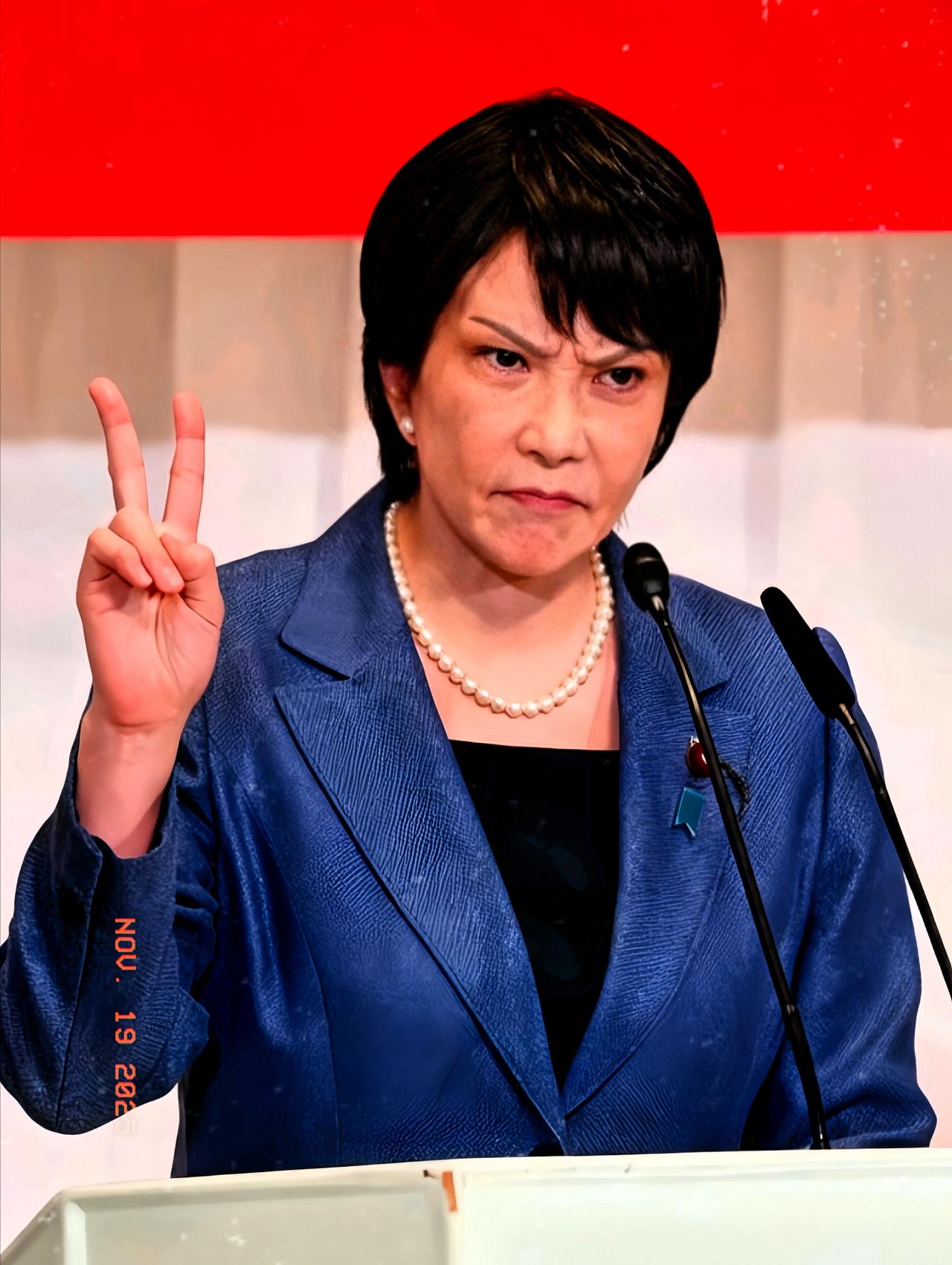

大批日本专家涌入中国,表面为了赚钱抛弃日本,实则另有目的? 过去几年,日本专家扎堆来中国,成了国际社会眼中的一大热点。很多人第一反应是:是不是中国高薪把人挖来了? 日本那边媒体天天喊 “人才大逃亡”,好像全世界就中国在 “抢人”,但事情真没这么简单。其实,专家们背后的选择,是全球化浪潮下的必然现象,光靠表面理由根本说不通。 日经新闻早在 2021 年就喊过,说日本诺贝尔奖得主数量多,可专家流向中国的情况让老百姓议论纷纷。表面看是高薪诱惑,背后其实更复杂。这场人才流动,远不只是 “谁给钱多就去哪” 那么简单。 说到钱,这确实是最直接的动力。中国这几年对科研的投入力度大得惊人。高校开出的条件,工资每年涨二成,住房补贴、家属安置、各种科研启动金,通通安排得妥妥的。 环球时报 2022 年就报过,中国高校给日本专家开出的年薪,比日本本土高出一大截。甚至很多刚毕业的博士后,干脆跳过日本本土,第一份工作就直接奔中国,理由说得很实在 ——“待遇优厚”。 很多朋友以为,专家们就是冲着钱来的。可越往里看,越觉得这只是表象。朝日新闻采访过不少专家,大家普遍的意思是,钱重要,但不是全部。 中国科研投入占 GDP 的比例,从 2020 年的 2.4% 一路涨到 2024 年的 2.69%,这是真金白银砸下去的诚意。可对于不少老专家来说,吸引力更在于一种被尊重、能大展拳脚的空间感。 别看日本在科学界有一堆响当当的名字,其实科研环境近些年过得不太舒坦。 日本虽有 65 岁法定退休年龄,但 2021 年已宣布员工可自愿延长到 70 岁退休,2022 年更修正养老金制度,允许延缓领取养老金的年龄上限提高到 75 岁,并非 “一刀切”。 但预算分配的结构性问题仍存在,2023 年日本文部科学省虽为量子前沿、新型半导体器件等前沿领域新增 46 亿日元专项资助,后续 2024 财年更是有约 2.06 万亿日元的高额科技预算,但部分传统科研领域仍面临资源紧张。 再加上论资排辈,年轻人很难冒头,不少专家的科研诉求难以充分满足。藤岛昭就是个鲜活的例子。 2021 年,他带着团队加入上海理工大学,核心原因是中国能提供数十亿日元的经费支持,还能为其组建专属研究院并提供丰富的产业化应用场景,助力其突破光催化技术规模化应用的瓶颈。 藤岛自己说过,在中国做实验,实验室 24 小时开门,时间随便安排,日本那边却是 “时间管得死死的”。 还有上田多门,2019 年去了深圳大学,直接拿到独立资金,能做地震模拟实验。日本科研产出相关的排名也有变化,2025 年 QS 世界大学排名中,东京大学位列第 32 位。 中国这边,硬件设备世界一流,合作氛围也好,吸引力自然就出来了。华尔街日报去年就说过,这种专家流动,是 “求生之举”,不是单纯的 “挖角”。 真正让人觉得有意思的是,外界总喜欢把专家流动说成什么 “抛弃日本”,更有甚者阴谋论满天飞,什么 “间谍说”“科技窃取”,其实这么想就有点太小看人了。 像御子柴克彦,2020 年去了天津大学,但同时还在日本学会担任职务,专门打理中日联合项目。南华早报去年底披露,7 位在中国的日本专家,依然是中日科技交流的桥梁。 阴谋论其实就是信息不对称炒出来的,牛津词典早就定义过,没证据的怀疑往往只是情绪发泄。反倒是人才流动带来了新技术,比如光催化技术,这两年就是在藤岛昭团队的推动下,环保产业化有了质的飞跃。 更有意思的是,美国专家也在来中国,据 2025 年 11 月的相关报道,自 2024 年初以来,全职加入中国研究机构的美国青年及资深科学家有数十人,其中逾半数于 2025 年加入,这趋势不是中国独有,而是全球化下的普遍现象。 其实,专家们来中国,表面上看是为了赚钱,实际上更看重的是科研的延续和更大的舞台。像藤岛昭团队把环保技术做到国际领先,这不是个人得失,而是全球合作的成果。 人才流动带来的不是 “抛弃谁”,而是共同进步。与其戴着有色眼镜,不如多点包容和理解,把全球化的红利真正用在科技和民生上。