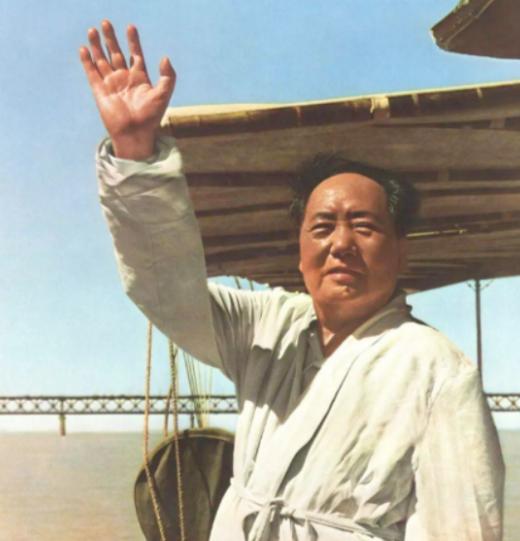

1957年,毛主席游泳后不慎患上重感冒,随行西医毫无办法,只能眼睁睁看着毛主席的病情逐渐严重,山东省委书记舒同介绍了一位老中医,但那位中医却说:必须要答应自己三个条件,否则不会开药方! 2024 年山东中医药大学展馆,参观者围着刘惠民的药戥子惊呼:“三剂中药就治好西医束手的感冒,中医也太厉害!” 展柜里泛黄的药方手稿上,“生熟酸枣仁各半” 的批注格外醒目。讲解员笑着说:“这方子不仅治病,还改变了中医的发展轨迹。” 1957 年青岛,刘惠民刚为毛主席搭完脉,就笃定说出病因:“风寒入肺兼气虚,得用大青龙汤加减。” 随行西医皱眉:“都用了一周抗生素,中药能行吗?”刘惠民没辩解,只提要求:“要开方,得答应我三个条件。” 舒同忙问哪三个,刘惠民眼神坚定:“一要您夫人同去抓药,二要她亲手煎药,三要亲眼看着主席服药。” 随行西医当场反对:“没必要这么较真!” 刘惠民却坚持:“用药安全,一步都不能错。” 舒同没犹豫,立刻让夫人石澜准备。第二天一早他挑酸枣仁时,手指捻过每颗药材,像在分辨珍宝。 石澜看着刘惠民把生熟酸枣仁分开捣制,不解地问:“为何非要各半?”老中医耐心解释:“生枣仁提神,熟枣仁安神,您先生连日操劳,得兼顾祛病与养神。” 煎药时,他守在灶台边:“武火煮沸时开盖散寒气,文火慢炖时留缝透气。” 药香飘满屋子时,他说:“这药得趁热喝,喝完盖被出点汗,风寒就散了。” 三剂药下肚,毛主席的感冒彻底痊愈,连失眠也消失了。 他拉着刘惠民问:“中医看病不靠仪器,怎么就能断准病因?”刘惠民笑着答:“望舌苔知湿气,摸脉象辨气虚,这是老祖宗传下的本事。” 毛主席点头:“这本事比仪器还准,中医得好好传下去。” 其实早在 1955 年杭州,毛主席就见识过中医的厉害。 针灸专家朱琏用银针治好战士的面瘫,他当场说:“针灸能治西医难治的病,是宝贝。” 吃饭时,他捧着《新针灸学》感慨:“扁鹊救‘尸蹶’、华佗治‘头风’,中医早有奇迹。” 这话让在场西医深受触动,有人当场提出要学中医。 毛主席趁机说:“西医学习中医,才能把两门学问结合好。” 后来,第一批 “西学中” 培训班开班,不少专家成了中西医结合的带头人。 刘惠民也常去讲课,把自己的辨证经验毫无保留地传授。 1959 年,毛主席再请刘惠民看病,好奇问 “上火” 是什么。 老中医没讲复杂理论,只举例子:“吃多辛辣喉咙痛,熬夜后嘴角长泡,都是上火。” 见主席点头,他接着说:“中医讲究‘治未病’,平时喝菊花茶就能预防。” 毛主席笑着说:“这道理简单易懂,老百姓都能学。” 在毛主席推动下,中医迎来发展的春天。 排挤中医的旧条例被废除,中医医院在全国遍地开花。 刘惠民成了山东中医学院首任院长,编写教材时融入大量临床案例。 他的《中医辨证施治心得》里,记满了像 “大青龙汤治风寒” 这样的实用经验。 如今,刘惠民的药方仍在发挥作用。 青岛某医院用 “生熟酸枣仁方” 治疗失眠,有效率达九成以上。 国外的中医诊所里,大青龙汤加减方成了治疗感冒的常用药。 针灸更是走向世界,一百多个国家都有针灸诊所。 山东中医药大学的学生,还在学习刘惠民的辨证方法。 他们拿着老中医的手稿,在实验室里研究中药的有效成分。 有人感慨:“当年的三剂药,如今成了我们的教材。” 展馆里的药戥子,也成了激励他们的精神符号。 后来刘惠民的孙子也成了中医,在社区医院坐诊。 他常对病人说:“我爷爷当年说,中医的厉害不在药方多复杂,而在对症。” 不少老人排队找他看病,说:“刘家人的医术,我们信得过。” 这祖孙两代人的坚守,正是中医传承的最好见证。 中医不再是 “土东西”,而是走向世界的文化名片。 从青岛的三剂药,到全球的中医热,改变的不仅是中医的地位。 更是人们对传统医学的认知:那些老祖宗传下的智慧,至今仍能护佑健康。 展馆里的药方手稿,静静诉说着这段往事,也见证着中医的新生。 信源:毛泽东的中医情结:称其为中国对世界贡献之首——中国经济网