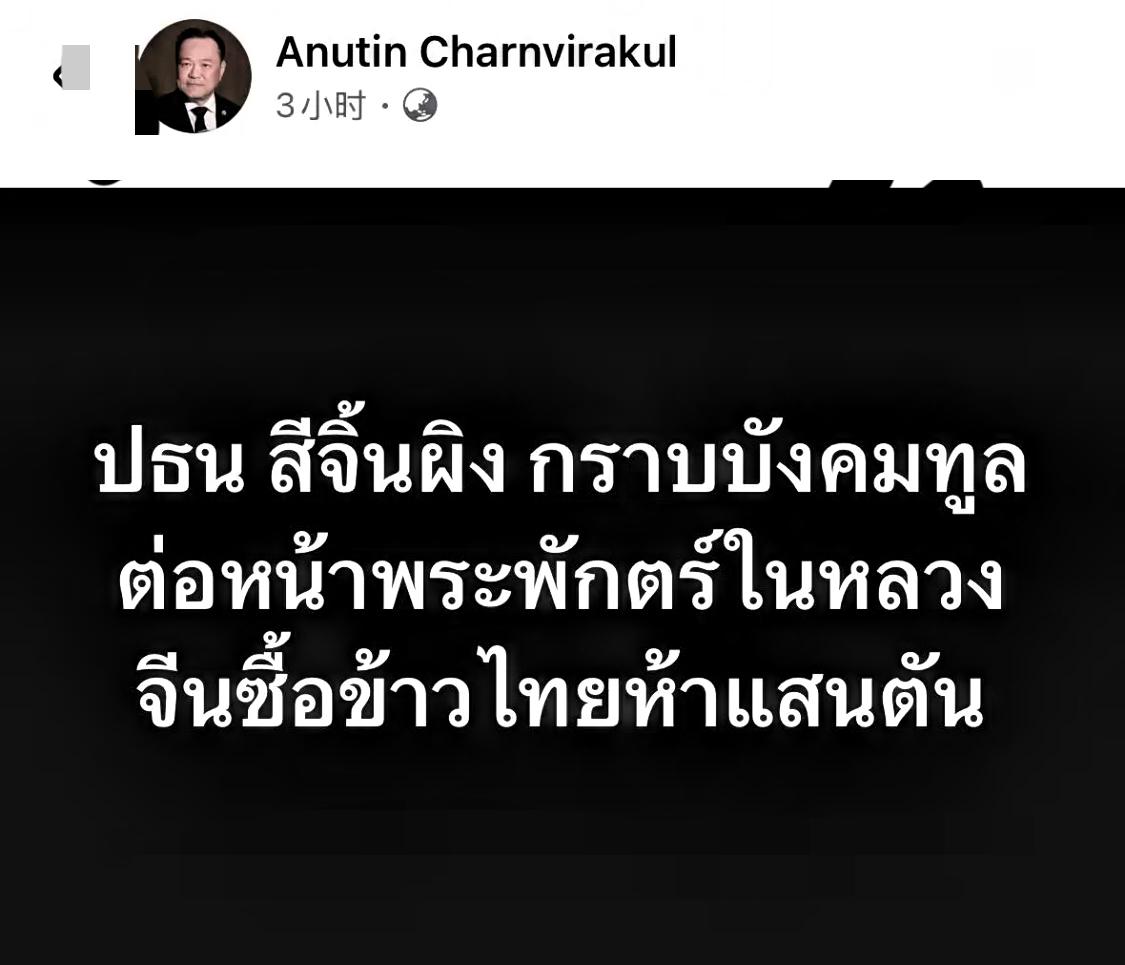

中国真的“缺”这50万吨泰国大米吗?很多人以为这是一次“常规采购”,错了!真相是,这是泰国国王哇集拉隆功“首次访华”的“政治献礼”,而北京则用“钢铁订单”完成了“政治回礼”。 50万吨大米,听着不算多吓人,但背后的算盘打得可精了,2024年中国进口了166万吨大米,比前一年少了37.1%,这次买的50万吨,占了全年进口量的三成多,正好补上了高端大米的需求缺口,中国盯上的是泰国茉莉香米这种“米中贵族”。 国内大米产量是稳的,但老百姓生活好了,想吃更好的米,进口既能不让国内大米市场受冲击,又能满足“吃货”们对品质的追求。 买米的时机也选得妙,2025年10月全球大米价格比上个月降了2.5%,北半球新米上市,市场上竞争可激烈了,泰国这时候出了新政策:出口许可证费用减免,出口成本降了。 中国趁着价格合适,签了长期合同,既避开了印度限制出口、越南抬价的“坑”,又用更划算的价格买到了好米,这操作简直像“逆周期抄底”一样厉害。 泰王送的“见面礼”,直接戳中了中国老百姓的心窝子——把电诈头目佘智江引渡回来,这个戴着手铐的“礼物”,比啥珍宝都珍贵,泰国在母亲哀悼期还“超规格”来中国访问,泰方打破了王室礼制,总理阿努廷全程陪着,这诚意,没话说。 中国回的礼也“有分量”:50万吨大米采购协议背后,是中老泰高铁加快建设、新能源汽车产业链深度合作,还有半导体、能源这些领域的“技术帮忙”。 这场互动可不只是两国之间的事儿,泰国通过扶持小出口商,打破了财团的垄断,让出口权更分散,供应链抗风险能力更强了;中国则用“分批次、分港口、分时段”的办法,让大米到港更合理,避免一下子堆在港口冲击市场。 两国在粮食安全、产业升级、打击犯罪这些方面,形成了“安全+经贸”的双轮驱动,给区域合作打了个好样儿。 50万吨大米,说到底就是一场“稳字当头”的买卖,中国粮食自己产的够吃95%以上,进口主要是为了“调结构、补高端”,不是“没饭吃”,泰国大米新政策降低了出口门槛,既让全球粮价更稳,又让中国老百姓能吃到更新鲜、更便宜的香米,这多好啊。 更关键的是,这场买卖背后是两国对“稳定”的共同追求,泰国通过分散出口权,让农业更稳;中国通过多元化进口,让市场更稳。 双方在产业链上互相帮忙,实现了“风险一起扛、好处一起分”,而泰王访华带来的“安全大礼”,让这场合作不只是经济上的,更是守护老百姓安宁的“民心工程”。 说白了,国际关系不是非赢即输的零和游戏,50万吨大米和钢铁大单的交换,是两国在粮食安全和工业升级上的“双向奔赴”,它告诉我们:真正的合作,既要算清经济账,更要读懂老百姓的心;既要守住自己的饭碗,更要和伙伴一起筑牢安全防线。 这场跨越山海的“双王过招”,或许就是新时代国际关系的最好例子,不靠威胁,不玩对抗,而是用诚意和行动,把饭碗端得更稳,把朋友交得更深。