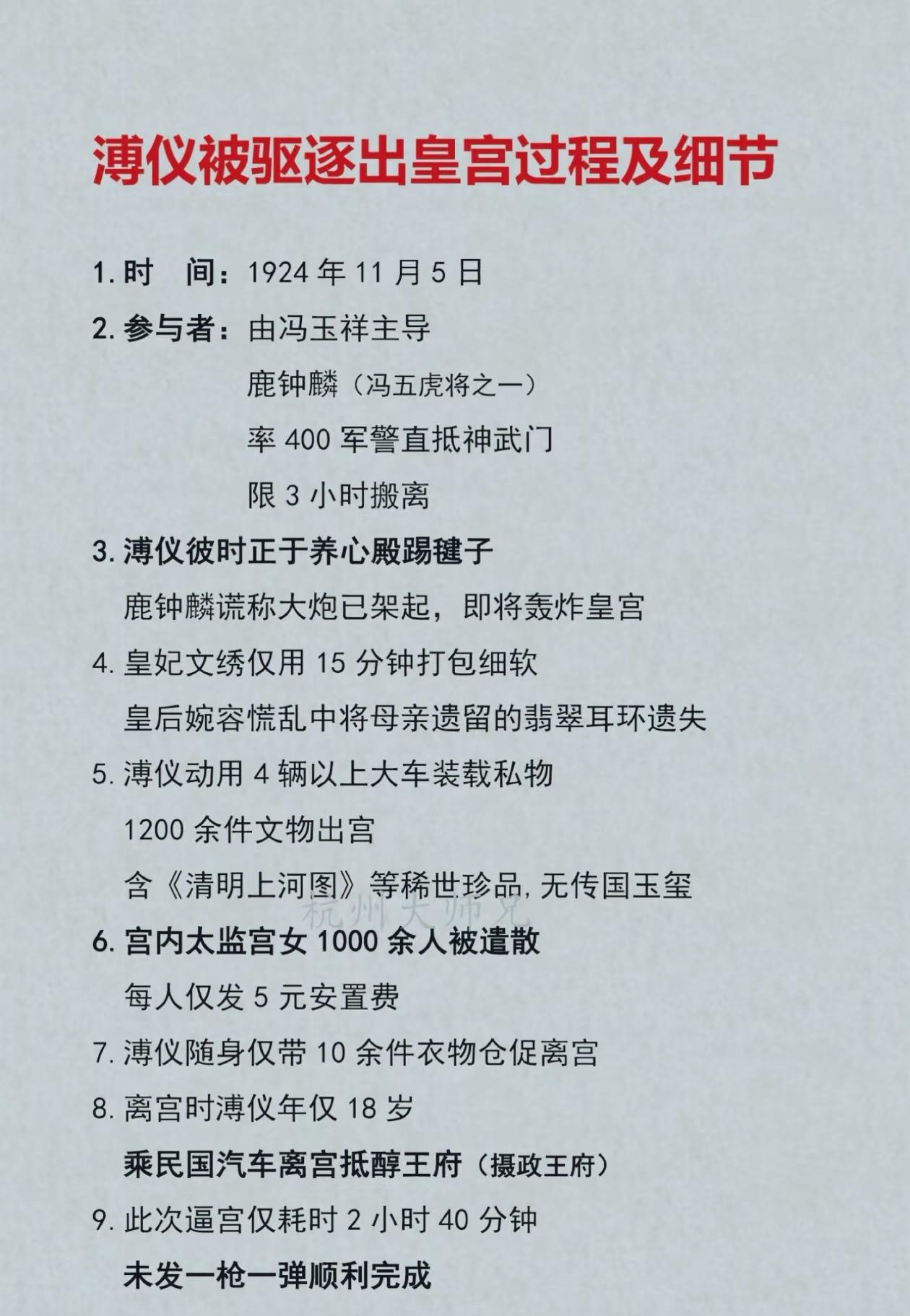

1967年10月17日,溥仪在北京因病去世后,他的家人不知道该以何种规格来安葬溥仪,就把这个问题上报给了国家。周总理得到这个消息后又是如何处理的呢? 末代皇帝溥仪的离世,总带着点神秘色彩。1967年10月17日,他在北京因病去世,家人面对这位特殊身份的人,不知用啥规格安葬,只能上报国家。周总理收到消息,会怎么处理?这事关历史遗留和新中国原则,层层决策背后藏着啥故事? 溥仪生于1906年2月7日,清朝宣统皇帝。1908年登基,年仅三岁。1912年退位后,还在紫禁城住着。1924年被赶出宫,流亡天津。1932年被日本人扶植,在东北当伪满洲国执政,1934年称帝,但那是傀儡政权。1945年日本投降,他被苏联抓获,1950年移交中国,在战犯管理所改造。1959年特赦后,在北京工作,先在植物园,后到政协文史委。 1967年10月17日,溥仪在北京协和医院因肾癌去世,享年61岁。他的身份太特殊,既是清末皇帝,又是改造后的公民。家属包括妻子李淑贤和兄弟们,面对遗体,不知按啥规格办。旧时清帝安葬,得选风水地,建大陵寝,早年清室在河北易县西陵附近给他挑过地,但清亡后没用上。现在新中国,讲究平等,没那套封建规矩,家属也没钱没条件,只能上报政府部门求主意。 消息传到国务院,周恩来总理很快知道。他重视这事,马上安排讨论。溥仪身份敏感,处理不当容易出问题。周总理定调:遗体火化,骨灰放八宝山革命公墓。这方案简单实用,既没搞皇家排场,又给点体面安置。1967年10月19日,火化完成,家属和少数官员参加,骨灰存放在公墓骨灰堂,整个过程低调庄重。 这决定体现了新中国原则。周总理考虑周全,避免争议,还尊重历史因素。溥仪后半生改造,成了新人,安葬方式也跟上时代步伐。骨灰在八宝山寄存多年,位置普通,没特殊待遇。 后来,1980年,国家对溥仪历史地位重新评估,在政协礼堂开追悼会,几百人参加。这会不光悼念,还认可他作为公民的身份。会后,骨灰从普通堂移到第一室,这地方是为重要人物准备的,地位有所提升。 这调整挺有意义。从普通公民到有点历史认可,体现了国家宽容态度。溥仪改造后,写回忆录,贡献文史资料,国家没一棍子打死,而是看他变化。 再后来,1994年,海外华人张世义在河北易县清西陵附近建华龙皇家陵园,当历史纪念地。他觉得迁溥仪骨灰能吸引游客,就联系李淑贤。1995年,李淑贤同意,同年1月26日,骨灰从八宝山迁到华龙陵园,安放在仿皇家风格的墓地,离清崇陵不远。 整个安葬过程,从1967到1995,跨近三十年,反映国家处理历史人物的智慧。周总理当初决定,解决了急事,定了基调:按新中国方式办。后来调整,又兼顾历史延续,没大张旗鼓,却稳当。