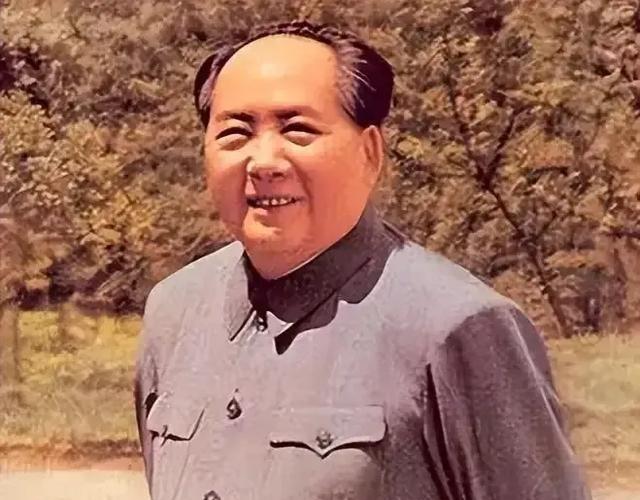

1967年2月1日凌晨3点左右,救护车送来两女一男,医生匆匆写好死亡鉴定,担架被推到太平间,随便火化后,也没有亲属来保留骨灰。谁能想到如此悲惨的人,竟是中国最杰出的女钢琴家顾圣婴与母亲和弟弟。 上海的冬夜总是冷得刺骨,凌晨三点,一辆救护车冲进医院大门,担架上躺着两女一男,没了气息。医生草草签字,推去太平间,火化后骨灰无人认领,就那么扔进公共箱子。谁会猜到,这三人竟是那个在国际赛场摘金的中国钢琴天才顾圣婴,和她相依为命的母亲弟弟?这份隐秘的悲凉,藏着多少家国往事? 1937年7月2日,顾圣婴出生在愚园路一栋老式宅院里,父亲顾高地是位抗日老兵,家里书架上堆满中外乐谱和诗集,母亲秦慎仪出身文学世家,常在客厅吟诗作赋。这样的环境,就跟一锅热腾腾的鸡汤似的,滋养出顾圣婴从小对音乐的痴迷。她三岁摸上钢琴键,五岁就跟母亲学肖邦小步舞曲,那时候邻居们都说,这丫头的手指头天生是为琴生的。 上学后,顾圣婴的路越走越宽。1949年进中西女中,1953年她才13岁,就跟上海交响乐团合作,弹了莫扎特D小调钢琴协奏曲。那场演出在音乐厅里,乐团的弦乐配上她的指法,现场听众直呼过瘾。从那起,她的名气在上海圈子里传开,大家都觉得,这姑娘是块璞玉,得好好雕琢。1954年,她考进中央音乐学院附中,跟着杨嘉仁和李嘉禄老师深造,每天泡在琴房里,练贝多芬奏鸣曲练到手指发麻,可她从不抱怨,就想着把中国钢琴推向世界。 1955年8月,家里突遭变故。父亲顾高地因旧案牵连,在家门口被带走,当时顾圣婴正好放学回来,眼睁睁看着父亲被押上车。那年她15岁,家里一下子就塌了半边天。1958年,父亲被判无期徒刑,后来减为20年,发配青海劳改。母亲秦慎仪带着她和弟弟顾握奇,靠着微薄积蓄过日子。顾圣婴没被击倒,她咬牙坚持学琴,还得帮家里分担,晚上给弟弟补课,白天赶去学院排练。这样的日子,说白了就是苦,可她总觉得,音乐是她和父亲的纽带,弹一曲,就能觉得爸还在身边听着。 转眼1956年,顾圣婴考上中央音乐学院钢琴系。老师们都看好她,说她手指灵活,情感细腻,能把西方曲子弹出中国味。1957年夏天,她代表国家去莫斯科国际钢琴比赛,那可是新中国第一次派人参赛。她选了布拉姆斯间奏曲和舒伯特即兴曲,评委听完直拍桌子,金奖到手,中国报纸头条都登了“中国少女征服国际乐坛”。从那以后,她的名声像雪球一样滚大,成了中国音乐家的骄傲。傅聪他们那拨人,还私下叫她“钢琴诗人”,因为她的演奏不光技术牛,还带着一股家国情怀。 获奖后,顾圣婴的行程排得满满。1959年,她去日内瓦国际音乐比赛,又拿一等奖,台上领奖时,主办方特意请她加弹中国民歌改编曲,观众掌声如雷。1960年,她转战布加勒斯特国际青年音乐比赛,三连冠啊,那在当时是多大的荣耀。每次回国,她都带回一堆乐谱和录音带,分给学院的同学们,说“我们中国人也能弹出世界级水平,得让更多人知道”。她在国内巡演时,常去工厂学校拉琴,工人下班围着听,下乡时给知青弹拉赫玛尼诺夫,现场气氛热烈得像过节。这样的贡献,让她成了文化使者,把东方旋律带到国外,也把国际精华引回国内。 可生活总有坎坷。父亲入狱后,顾圣婴就把重心放家里。她1960年回上海,进上海音乐学院教书,一边带学生,一边照顾母亲和弟弟。弟弟顾握奇那时候上初中,她抽时间教他音阶基础,母亲身体弱,她下班买菜做饭,三口人挤在老屋里,日子虽紧巴巴,但总有琴声暖场。她还录了唱片,弹柴可夫斯基协奏曲,发行后卖得火热,钱省着用,寄些给父亲的劳改点。1964年,她父亲的案子有点转机,她去探监,带去一沓乐谱,父女俩隔着玻璃聊了聊家常,她回来后练琴更卖力了,就跟下定决心,要用音乐为家人争口气。 顾圣婴的才华不是白来的,她在学院教课时,总强调“琴要弹出爱国心”,学生们记在心里。1965年,她参与排练《黄河钢琴协奏曲》,那曲子后来成了经典,她的手法让它更有力量。国际上,她拒绝了好几份留洋邀请,坚持回国,说“祖国需要我”。这样的选择,在当时人看来,就是一颗红心向党,值得敬佩。她和殷承宗、刘诗昆他们那群“中国钢琴六圣手”,互相切磋,推着中国音乐往前走。她的演奏录像到现在还流传,年轻人看一眼,就知道啥叫真功夫。 顾圣婴走后,她的遗产没埋没。父亲顾高地1975年平反出狱,晚年整理了她的乐谱和日记,捐给上海音乐学院。学院建了她的纪念室,里面摆着莫斯科金奖杯和那些获奖证书,学生们去参观,总能学到点啥。她的录音带重印了好几版,《月光奏鸣曲》弹得那叫一个深情,现在网上还能搜到。党史里,她的事迹被写进文艺章节,作为那个年代音乐工作者的缩影,提醒大家,艺术得为人民服务,得有家国担当。