金鸡奖的风光早已褪色,最近的争议比任何时候都更大。

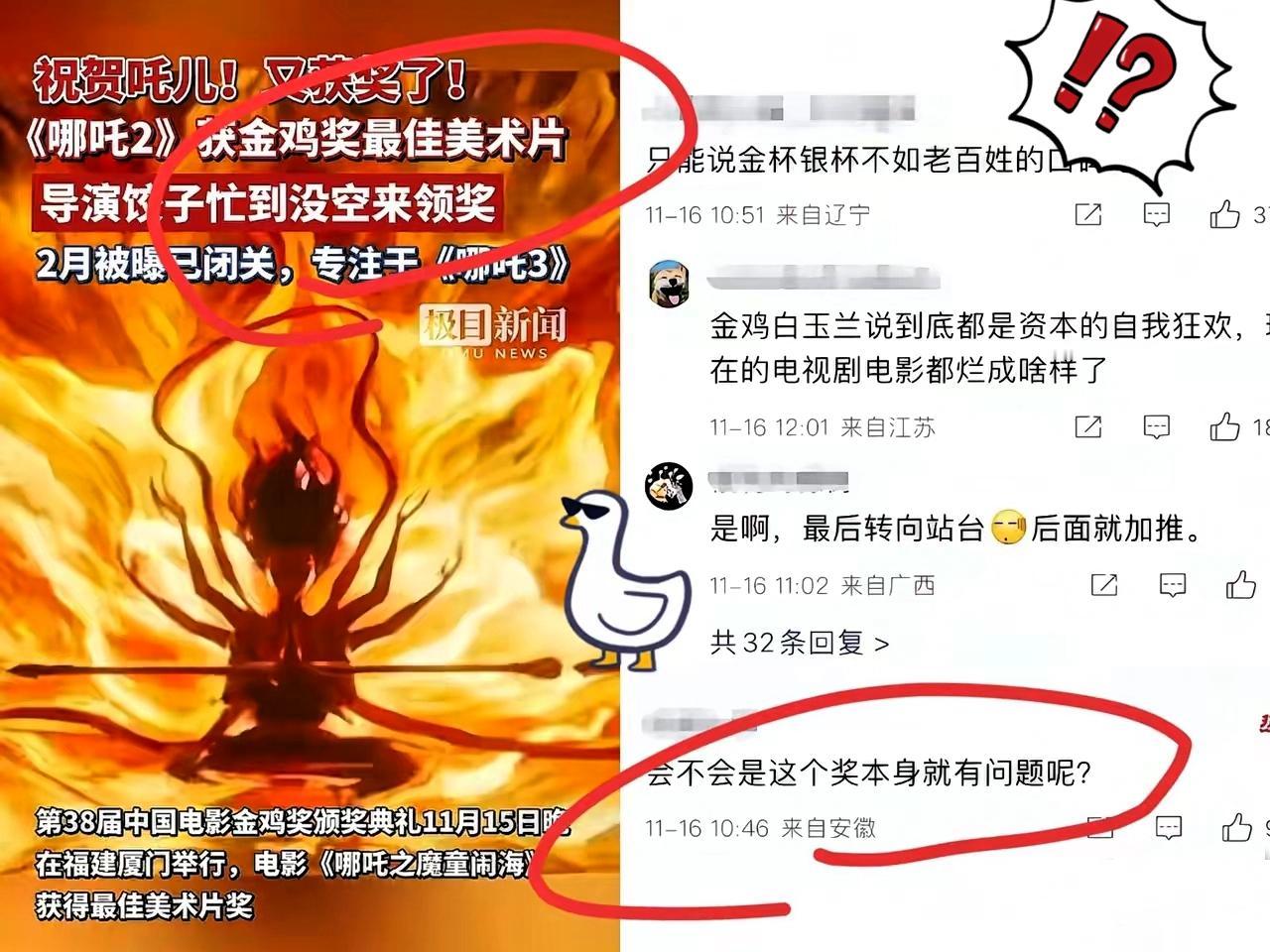

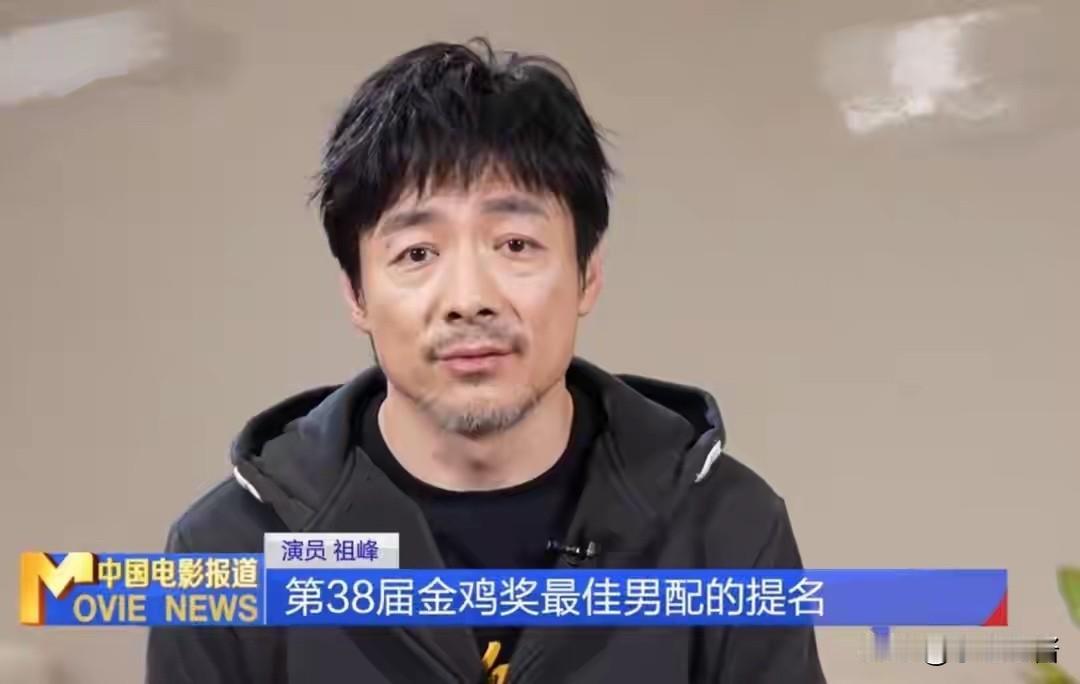

这次第38届金鸡奖,除了无人领奖的“冷场”事件,还有那些低认知度获奖的作品,引发业内一片哗然。

有人说,这是“内行圈子在自娱自乐”,而市场和观众的口味似乎成了边缘。

当导演贾樟柯提出“电影应反映社会价值,而非圈子游戏”时,似乎也在暗示:金鸡奖的评审机制已经变味。

偏重传统意识形态、偏爱文艺片的定位,让商业大片难以突围。

结果,票房口碑爆棚的作品,反倒鲜少拿到重要奖项。

就像《哪吒之魔童闹海》获奖那样,大家都在猜这是一场“圈内秀”。

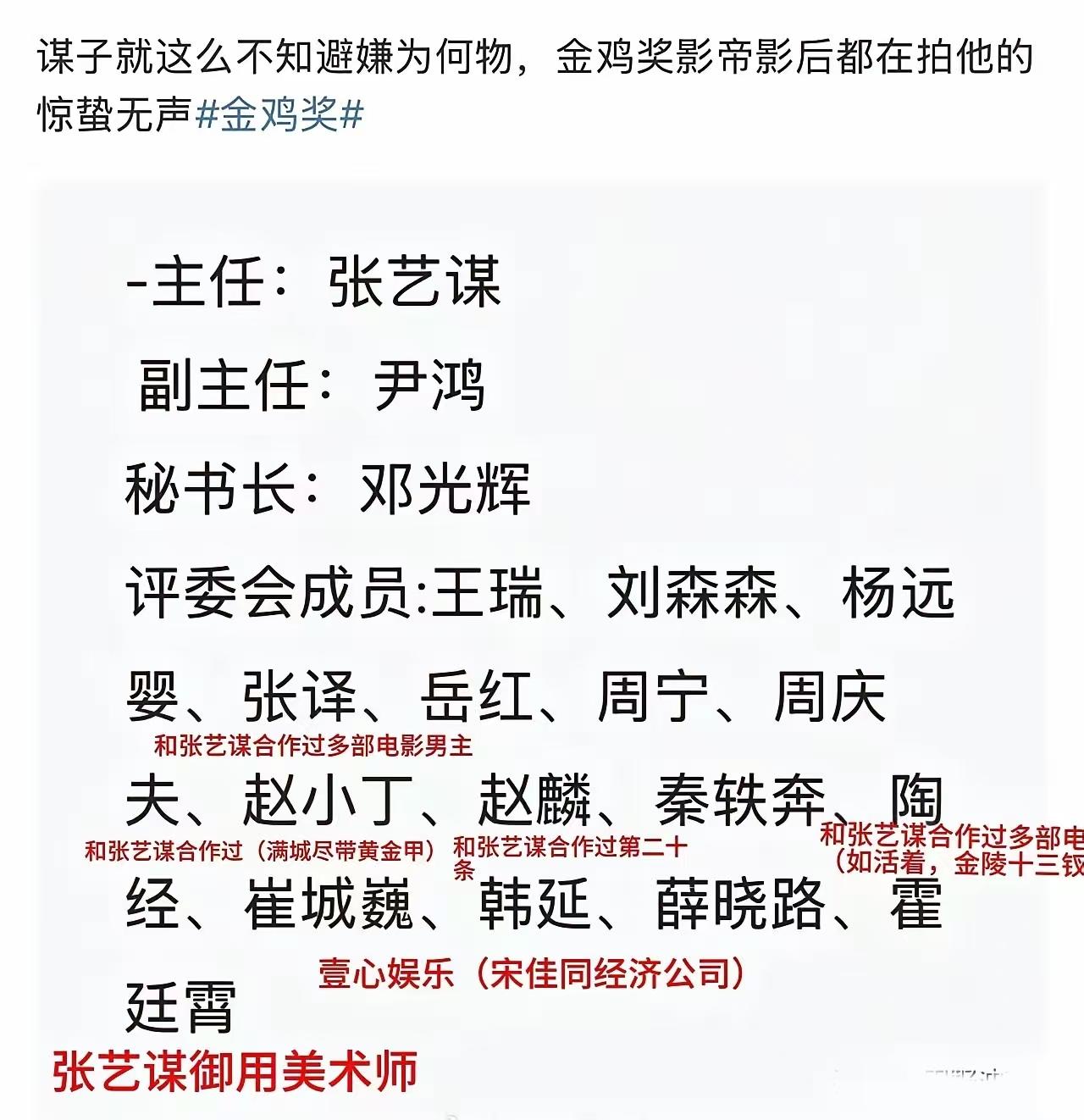

有人会想,电影本该是市场说话,可现实似乎告诉我们,部分金鸡奖的评审更像是“圈层的游戏”。

背后隐藏的,是政策引导、行业生态的闭环,以及主旋律优先的趋势。

它们让真正受市场欢迎的作品难以被认可,造成媒体和观众的巨大落差。

这难道不是中国电影的“苦恼”吗?

当奖项变成“圈内奖”,信任危机不由自主滋长。

要么继续走向孤立,要么真正进行透明改革,吸取市场真实的声音。

否则,这个曾经被寄予希望的金鸡奖,或许会逐渐失去它应有的“含金量”。

在娱乐和价值观的天平上,我们需要的,是一个能真正代表行业多样、反映人民口味的奖项。

这才是未来的出路,也是行业的良心所在。