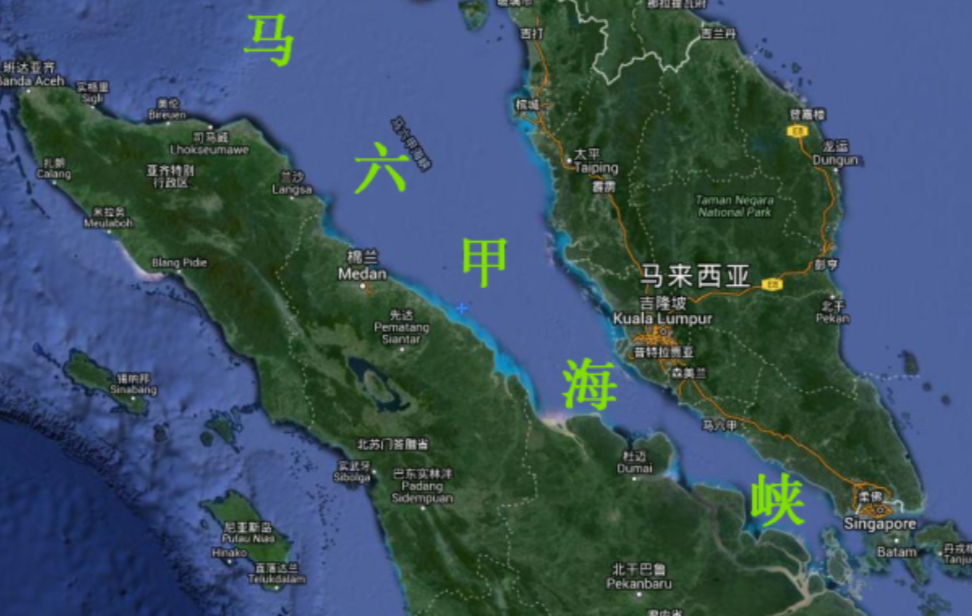

超5000亿军援,为何挡不住俄军火翻倍?泽连斯基亮出最新残骸,那枚“锆石”导弹芯片上的序列号,刺痛了所有人。 制裁的网,早已千疮百孔。 西方一边递刀,一边加油,这幕荒诞剧的背后,是全球供应链的失控,还是利益至上的刻意为之?它刺痛的不仅是乌克兰前线,更是对国际秩序信任的又一次重击。 要理解这一切,得从两年前说起。 自2022年起,西方累计承诺了超5000亿美元的军援,从标枪导弹到豹2坦克,同时祭出十八轮制裁,冻结资产、限制技术出口。 然而,实际效果远未及预期,俄罗斯军工产量不降反升,其每月导弹生产从2022年的50枚,增加到2023年底的115枚以上。 乌克兰情报部门通过系统分析战场残骸,逐步揭开制裁背后的漏洞。 在S-70“猎人”无人机中,工程师识别出30种来自美国、德国和瑞士的产品,包括德州仪器的集成电路和西门子的传感器;在沙赫德-238无人机里,45个关键零件中23个出自美国企业。 这些数据通过序列号追踪和数据库比对获得,证实了供应链的绕道路径。 这件事背后折射的,是全球化时代下,地缘政治与商业利益深度捆绑后形成的系统性治理难题,它超出了简单的道德审判范畴。 2025年10月6日,在布鲁塞尔那间冰冷的会议室里,泽连斯基将一份清单拍在桌上,清单上列着549件武器系统里藏着的102785个外国部件。 然而就在次日,俄罗斯的报复性打击便砸向了哈尔科夫的变电站,城市瞬间陷入黑暗,恢复电力耗时超过12小时。 乌克兰紧急向英国求援20套NASAMS防空系统以保护电网,但西方的回应多停留在承诺层面,像隔靴搔痒。 与此同时,灰色交易从未停止,证据就源自序列号追踪和供应链审计,白纸黑字,无可辩驳。 类似的案例在冷战时期也曾出现,美国企业曾通过中立国渠道,向苏联出口可用于精密机床的数控技术,最终这些技术被用于制造潜艇螺旋桨,大幅提升了苏联海军的静音性能。 更荒谬的账本还在后头。 俄军一架成本仅2万美元的沙赫德无人机,却能逼迫乌克兰发射一枚价值15万美元的防空导弹进行拦截。 这种极度不对等的资源消耗,正慢慢榨干乌克兰的防御血脉。 这种‘一边加油一边递刀’的操作,其价值在于它撕下了‘道德高地’的虚伪面纱,暴露出国际关系中‘利益优先’的冷酷真相。 深究其根源,是四大结构性病灶的并发:第一,西方企业对利润的本性追逐,如某模拟装置公司将产品通过泰国、马来西亚转手;第二,政府在地缘与选票压力下的权衡,导致制裁执行打折扣;第三,欧盟内部协调机制的缺失,让成员国执行标准不一;第四,全球化这把双刃剑,便利了贸易,也放大了风险。 更深远的影响评估认为,这种‘技术输血’不仅延长了冲突,更正迫使俄罗斯建立一套去西方化的军工替代供应链。 一旦战争结束,这套体系将成为俄罗斯对外出口的新优势,可能在未来十年改变全球武器市场的格局,并对北约的技术封锁战略构成长期挑战。 这让人想到,在全球化的今天,任何试图用简单制裁来解决复杂问题的尝试都可能落空。 面对类似情况时,我们或许需要超越‘支持’与‘反对’的二元对立,去审视更深层的利益链条。 当利益链条盘根错节,我们还能否找到真正有效的‘制裁’?