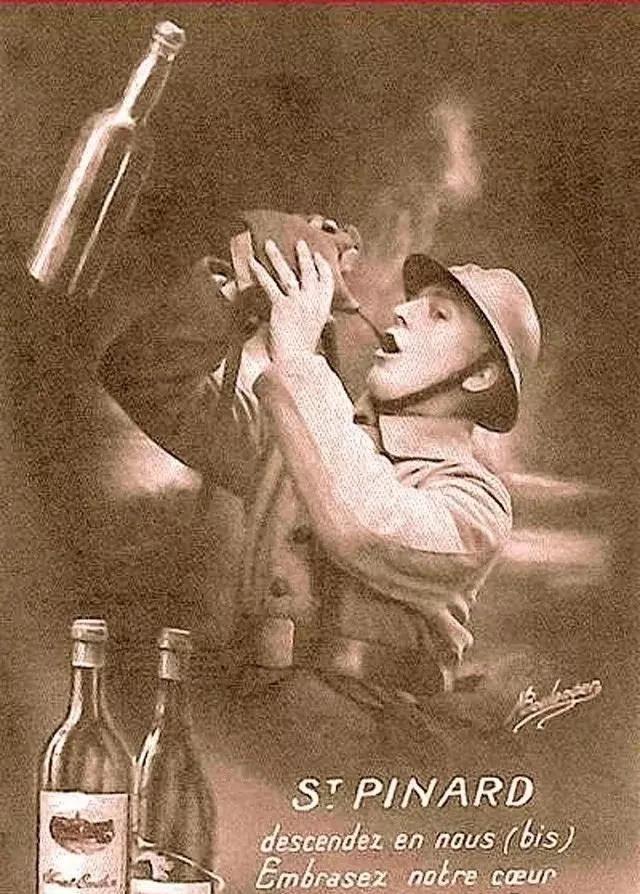

在第一次世界大战的西线战壕里,硝烟弥漫、尸横遍野,一切都仿佛凝固在泥泞与血腥中。但在这片残破的土地上,有一件东西,是法国士兵每天最热切盼望的不是枪支弹药,不是干粮补给,而是一瓶酸涩的红酒——皮纳尔(Pinard)。 这瓶看似不起眼的酒水,产自法国南部那些名不见经传的小酒庄,酒精度数不高,口感粗糙,甚至带着泥土味,却成了战壕里最宝贵的“精神食粮”。 它不是慰问品,而是军需品,每天定量发放,雷打不动。对当时的法国士兵来说,皮纳尔不是饮品,是逃避现实的救命稻草。它让人忘记炮火、忘记饥饿、忘记死亡的味道。 1914年战争爆发时没人预料到这场战争会拖到四年,而且惨烈至此,法军士兵最初穿着鲜艳的红裤子、胸前挂着刺刀,带着“光荣作战三个月,圣诞回家”的浪漫幻想走上战场,但现实是他们很快陷入了长达数年的战壕泥淖。 战壕不只是前线阵地,更是活生生的人间地狱,雨水常年灌入,士兵的脚泡在泥水里,冻疮、伤寒、鼠疫,轮番上阵,老鼠比士兵还多,尸体堆在一旁,腐臭味成了空气的主旋律。 一些战壕最深处,甚至要用绳子把人吊进吊出,食物稀少,罐头发霉,面包长毛,连水都混着泥巴,但就算在这样的环境里,法国军方依然坚持每天给士兵配发一瓶酒——皮纳尔。 皮纳尔的地位,从来不只是“喝的东西”,它几乎成了法国士兵的“精神鸦片”。这酒的来历并不复杂,主要来自法国南部朗格多克-鲁西永一带的小酒庄,那些地方本来就以产量高、品质一般的“廉价酒”闻名。政府在战时直接收购,运往前线。 1914年每个士兵每天可领1/4升红酒;到了1916年,直接翻倍,变成1/2升。部队甚至配有专门的运酒车,行军途中也要确保酒水供应,到了战争后期,这个制度变得“不可撼动”,甚至有士兵在信中写道:“没有皮纳尔,这仗咱不打了。” 这不是笑话,很多士兵宁愿少吃一点,也不愿少喝一口,皮纳尔不是香槟,不是波尔多,它酸、涩、粗糙,但它能让人“感觉还活着”,有人说皮纳尔是法国男人的血液,在战壕里,它是唯一能让人短暂麻痹、获得片刻喘息的东西。 尽管条件恶劣,士兵们却总能在酒瓶开启的那一刻找到一点“生活感”,每天下午,皮纳尔准时发放,分量不多,但每个人都极其认真地对待这件事。 有人用破罐子,有人把头盔一倒当杯子,不少人会在发酒前半小时就守在分发点,像是等待一场小型的节日。 曾有幸存士兵回忆:“我们一边喝酒,一边讲笑话,有人唱歌,有人吹口哨,还有人用破铁皮敲出节奏。”那一刻战壕成了酒馆,炮火声像是背景音,一口皮纳尔下肚,仿佛回到家乡葡萄园的午后。 这瓶酒几乎成为每个士兵精神生活的一部分,有人把空瓶子保存下来,刻上名字和日期;有人写下诗句藏在瓶中;还有人把它当作“护身符”,挂在胸前,皮纳尔不是奢侈品,而是他们日复一日活下去的理由。 当然法国军方并不是出于“人道关怀”才给士兵发酒,这是一个有明确战略考量的决定,战争初期,士兵心理崩溃、逃兵问题严重,军方发现,适量的酒精能有效缓解士兵的恐惧与焦虑,也能让他们在长时间高强度的战斗中维持状态。 于是皮纳尔就这样成了“合法的安慰剂”。它不仅缓解压力,还能激发士兵的“勇气”。不少老兵承认,很多时候他们是在酒精麻痹下冲出战壕的,战壕冲锋不是英雄主义,是带着醉意的本能行动。 甚至有些军官在战斗前特意让士兵多喝两口,以“鼓舞士气”。这做法虽然有争议,但当时的法国军队对此习以为常。 值得注意的是,皮纳尔虽然是慰藉,但也成了控制士兵的工具,发酒制度严格,迟到或违纪者直接取消配额,某些时候军官甚至用“多发一杯酒”作为奖励手段。士兵们对皮纳尔的依赖,几乎等于对军队的依赖。 到了战争后期,皮纳尔的地位已经不只是“生活必需”,而是“统治手段”。有人说,法国打赢一战,不只是靠武器和士兵的勇气,还靠每一瓶皮纳尔——它不是辅助,而是战斗的一部分。 战争结束后,皮纳尔并没有立刻消失,很多老兵退伍后依旧会寻找这种酒,它成了他们青春的记忆,也是他们创伤的象征,不少退伍军人聚会时,专门带上几瓶“战壕酒”,一边喝,一边回忆那些永远无法忘记的岁月。 但随着时间推移,这种酒逐渐淡出市场,现代人更追求口感、品牌和产地,没人再去喝那种“酸涩又廉价”的老酒,皮纳尔成了历史的一部分,被收藏在博物馆、军史档案和回忆录里。 如今偶尔还有南法小酒庄生产纪念版皮纳尔,瓶身上印着“1914-1918”字样,作为向那段历史的致敬,但它早已不是当年的模样,人们喝它,不再是为了麻痹自己,而是为了记住那些曾经在炮火中苟活的灵魂。 参考资料: 《第一次世界大战中的法国社会》巴黎大学出版社