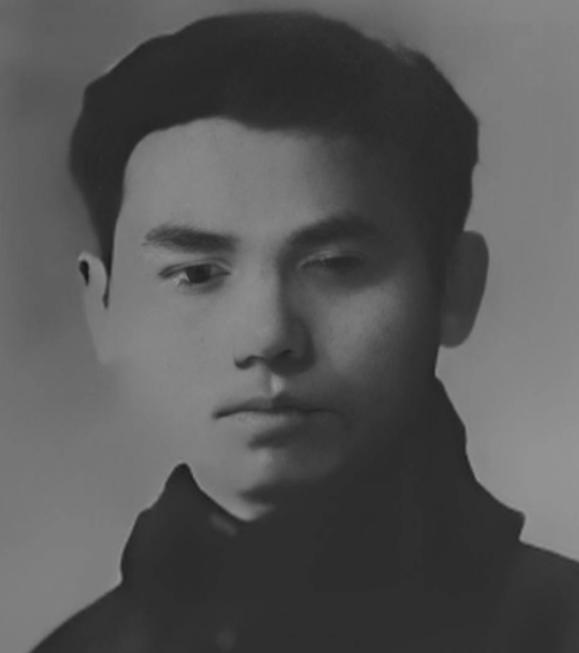

吴石的后人有点意思,明明父亲是潜伏台湾的烈士,大名鼎鼎的“密使一号”,儿子吴韶成在河南却格外低调。一个人一辈子要多沉得住气,在烈士之子这四个字前面,悄无声息地把半生走过去。 1949年,吴石时任国民党“国防部参谋次长”,中将军衔。该职位掌握核心权限,台湾防务部署、兵力调配等绝密情报均需经其处理。 根据军方公开解密档案,1949年10月至1950年1月,吴石先后传递20余份绝密情报,其中台湾本岛防御工事分布图,为后续解放沿海岛屿提供了关键支撑。 1950年3月,因叛徒出卖,吴石被捕。当时台湾媒体炸开了锅,《中央日报》头版用“匪谍吴石伏法”的大标题渲染,蒋介石亲自下令“从严惩办”。 临刑前,吴石给妻子王碧奎写了绝笔信,其中“凭我一片丹心,可照历史丹青”这句话,后来被收录进《革命烈士诗抄》。而此时,年仅12岁的吴韶成,还在大陆老家等着父亲“出差”归来。 不少人存在疑问,吴石身居高位,为何未提前将家人接到台湾? 这正是他深谋远虑之处。1948年吴石受命赴台时,特意将妻子与儿女留在大陆,对外称“台湾局势未定,家人留大陆更安全”。 实则他已做好牺牲准备,不愿让家人卷入险境,这一安排既保护了亲人,也让其在台湾的潜伏更具隐蔽性。 吴韶成的低调,从少年时就埋下了伏笔,解放后,组织上找到王家,告知吴石的烈士身份,并提出安排工作。 但王碧奎坚持“不搞特殊”,带着儿女搬到河南郑州一个普通大院,吴韶成跟着母亲改随母姓,直到成年后才改回吴姓。街坊只知道这家人是南方迁来的,没人清楚男主人竟是“密使一号”。 上世纪60年代,吴韶成考入南京大学,毕业后进入河南省冶金系统工作,后任河南省冶金厅总经济师。 单位进行政审时,他如实填写“父亲吴石,1950年在台湾牺牲”,对“中将”“密使”等身份细节未作提及。 据老同事回忆,吴韶成专业能力突出,年年获评先进,但每当单位评选劳模,他都会主动谦让给年轻同事,称“我只是普通工作人员,应多让年轻人获得认可”。 这种沉稳性格,在特殊年代成为重要保障。1966年,有造反派听闻吴韶成父亲“逝于台湾”,怀疑其为“反动军官后代”,欲对其批斗。幸得居委会老人出面作证:“这家人十几年始终热心公益,主动清扫楼道、帮助邻居维修设施,绝非反动派。” 随后组织出具烈士证明,事件得以平息。事后有人询问为何不提前出示证明,吴韶成表示“不愿给组织增加额外负担”。 不少人认为吴韶成“吃亏了”,凭借烈士之子身份本可获得更好发展。但了解隐蔽战线历史便可知,这是烈士家属的普遍选择。 与吴石同期潜伏的朱枫烈士,其女朱晓枫在上海从事教育工作,直至2010年朱枫遗骸归乡,同事才知晓其烈士后代身份。 国防部研究员在《隐蔽战线家属研究》中指出,建国初期有记录的潜伏烈士家属近千人,90%以上均选择低调生活。 吴韶成的低调,更藏着对父亲精神的深刻理解,上世纪80年代,台湾方面突然抛出“吴石是自愿投降”的论调,试图抹黑烈士。大陆有媒体找到吴韶成,想让他发声反驳。 吴韶成没同意,反而联系了军事科学院,提供了父亲的绝笔信照片。后来军方通过权威渠道发布史料,用铁证粉碎谣言。他说:“父亲的事,历史会说清楚,不用我喊口号。” 2009年,吴石烈士遗骸从台湾迁回大陆,安葬在八宝山革命公墓,葬礼上,吴韶成穿着洗得发白的中山装,捧着父亲的遗像,全程没说一句话。 面对前来采访的记者,他只说了句:“父亲当年做的事,是为了国家统一。我现在守着小家好好过日子,就是对他最好的告慰。” 吴韶成于2015年8月病逝,享年88岁,退休后,他在小区内养花弄草、陪伴孙辈,过着普通老人的生活。 有年轻邻居通过短视频了解到“密使一号”事迹,向其求证时,他只是笑着点头,偶尔讲述父亲早年经历,对潜伏细节始终避而不谈——那些涉密内容,他深知父亲未曾透露,自己更不应多言。 吴韶成的故事证明,精神传承存在多元方式,吴石以生命传递情报,展现轰轰烈烈的忠诚;吴韶成以一生低调坚守,践行润物无声的传承。 国防部官网评价吴石家族“于无声处听惊雷,于平凡中见伟大”,正是对这对父子最贴切的注解。 当下许多人追求“出名要趁早”,吴韶成却用一生诠释:真正的沉稳,是对自身定位的清晰认知。烈士光环从来不是特权,而是责任的延续。 他悄无声息走过的一生,比任何豪言壮语都更具力量——这便是对“英雄后代”四个字最扎实的诠释。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。