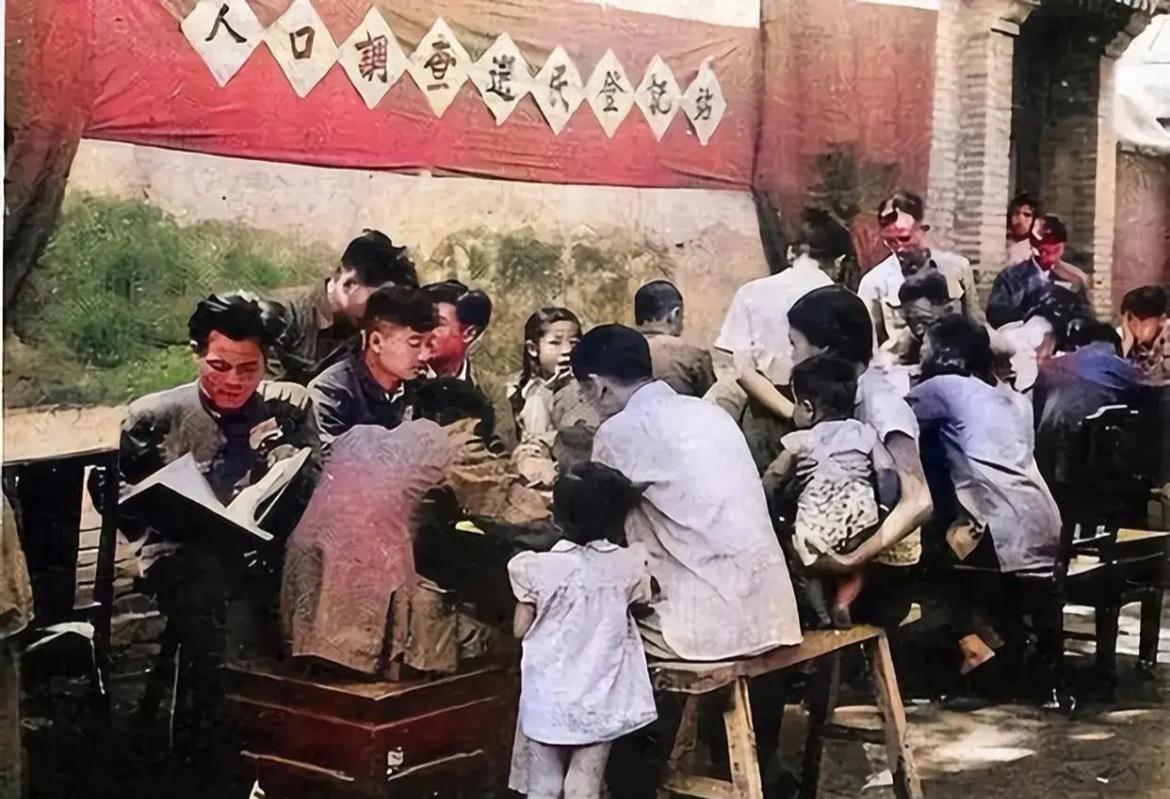

1955年,农民杨大发和妻子吵架,争吵中,妻子突然大喊:“你再说,我把你的黑历史捅出来!人民政府到处捉特务,不信你不怕!” 杨大发低着头,一句话不敢回。 谁能想到,这句气头上的狠话,像一把烧红的烙铁,烫在了杨大发最隐秘的心上。那天的争吵,本是件鸡毛蒜皮的小事——妻子抱怨他赶集时买贵了红薯,杨大发不服气顶了两句,可越吵越凶,妻子急了眼,才抛出了这句憋在心里多年的“杀手锏”。 杨大发蹲在灶台边,双手插进蓬乱的头发里,指尖冰凉。他能感觉到妻子的目光像针一样扎在背上,可他连抬头的勇气都没有。这个在田地里敢跟牛较劲的庄稼汉,这辈子天不怕地不怕,就怕人提起“民国二十八年”那个夏天。 那年他才19岁,家在河北保定的一个小村子,正好卡在日军和伪军的控制交界处。一天,伪军的情报队闯进村里,挨家挨户抓壮丁,杨大发被强行拉走,逼着当了情报队的“跑腿的”——每天骑着破自行车,把一些无关紧要的消息从这个据点送到那个据点,偶尔帮着登记来往人员。他没打过老百姓,没害过人,甚至还偷偷给八路军递过两次日军动向的纸条,可“伪军情报员”这个身份,像个烙印,跟着他跑了八年。 1947年,保定解放前夕,伪军情报队作鸟兽散,杨大发连夜跑回村里,埋了身上的伪军制服和证件,跟着老乡们分了田地,成了一名普通农民。后来经人介绍,娶了邻村的妻子,日子过得平静安稳,他以为那段往事早就被黄土埋住了,从没跟任何人提起,包括妻子。可他没想到,妻子早就从婆婆嘴里听了些蛛丝马迹,只是没深究,直到今天吵架,才把这层窗户纸捅破。 夜里,杨大发翻来覆去睡不着。窗外的月光透过纸窗,照在墙上挂着的“劳动光荣”奖状上,显得格外刺眼。1955年的中国,肃反运动正如火如荼,各地都在清查暗藏的反革命分子和特务,村里的大喇叭每天都在广播“坦白从宽,抗拒从严”的政策,隔壁村就有个当过保长的,因为隐瞒历史被抓去劳改,家里的孩子都抬不起头。 他越想越怕,手心全是冷汗。他不是特务,可那段伪军经历要是被揭发,谁会相信他没作恶?妻子说的“捅出去”,要是真被村干部知道了,自己会不会被当成特务抓起来?一想到这里,他就浑身发抖——他舍不得家里的二亩地,舍不得刚上小学的儿子,更舍不得跟他吵了半辈子却始终真心过日子的妻子。 第二天一早,天还没亮,杨大发就爬了起来。他揣着两个凉窝头,对妻子说:“我去趟乡政府。”妻子愣了愣,眼神里闪过一丝慌乱:“你真要去?”杨大发重重地点了点头:“躲得过初一躲不过十五,与其天天提心吊胆,不如主动说了,是福是祸听天由命。” 乡政府的工作人员听完杨大发的供述,并没有立刻下结论,只是让他回去等消息。那些天,杨大发茶饭不思,干活都没力气,生怕等来的是手铐。可他不知道的是,工作人员早就开始了调查——走访了村里的老人,核实了他当年的经历,还联系了当地的退役军人事务部门,查证他是否有过反革命行为。 半个月后,村干部带着乡政府的通知来到杨家。“杨大发,经调查,你当年虽在伪军情报队任职,但未参与迫害群众、出卖革命同志等反革命活动,还曾为我方提供过情报,属于‘历史问题较轻’,只要深刻反省,既往不咎!” 听到这话,杨大发扑通一声坐在地上,眼泪唰地掉了下来,积压在心里八年的恐惧,终于烟消云散。 从那以后,杨大发像变了个人。他主动参加村里的政治学习,把自己的经历讲给乡亲们听,告诫大家“有问题别隐瞒,人民政府讲公道”。他还积极投身生产,带头修水渠、种高产粮,年年被评为“劳动模范”。妻子再也没提过他的“黑历史”,只是偶尔会笑着说:“当年我也是气糊涂了,没想到你真敢去坦白。”杨大发总会回一句:“做人就得光明磊落,藏着掖着的日子,比种地还累。” 杨大发的故事,在那个特殊的年代里并不少见。无数像他一样有过复杂历史背景的普通人,在新中国的政策感召下,选择主动坦白,获得了重新做人的机会。1955年的肃反运动,既要打击真正的反革命分子,也要区分不同情况,给有历史问题但愿意悔改的人一条出路,这正是“坦白从宽,抗拒从严”政策的初心——不是为了揪出所有人,而是为了净化社会环境,让更多人放下包袱,投身到国家建设中。 回望那段历史,我们能看到时代的洪流中,个人命运的浮沉与选择。杨大发的幸运,在于他选择了诚实面对,而人民政府的理性,也让他的诚实有了回报。这告诉我们,无论身处哪个时代,隐瞒永远解决不了问题,只有正视过去、主动担当,才能获得真正的安宁。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。