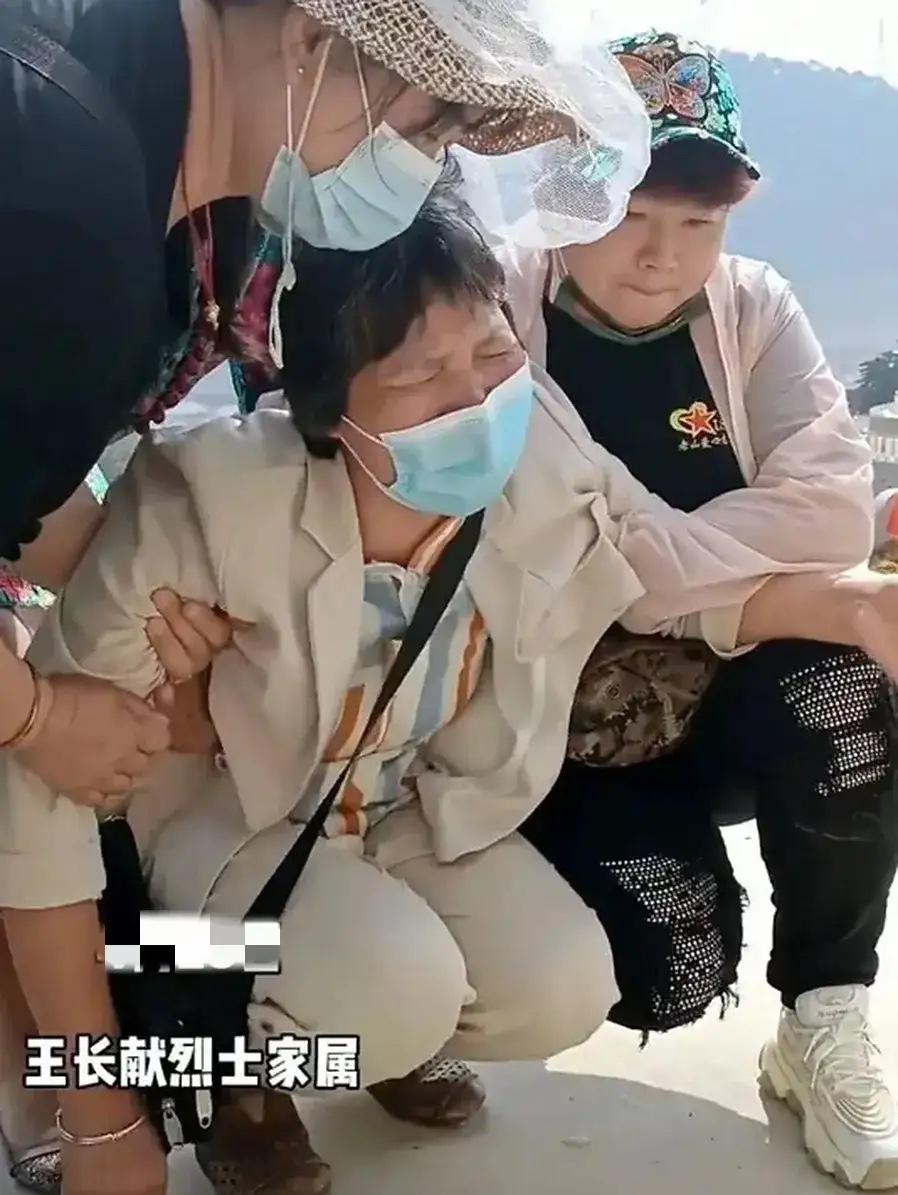

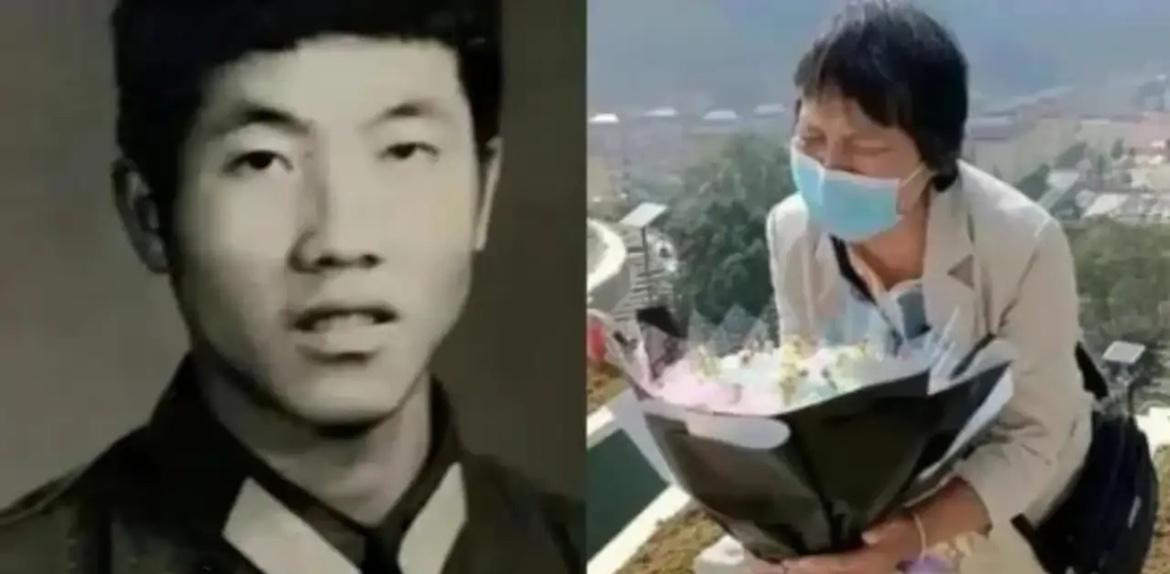

1984年,接到新婚丈夫牺牲在老山战场噩耗时,谢玉花毫不犹豫改嫁大伯哥。被停发烈士家属抚恤金,30年后她泪洒烈士陵园。 谁能体会一个刚结婚三个月就守寡的女人,心里有多痛?1984年的云南文山,老山战役的炮火还没平息,22岁的谢玉花正在家缝补丈夫的军装,村口传来的马蹄声碾碎了她所有的期盼——村干部带来了丈夫赵文金牺牲的噩耗,那张盖着红章的烈士通知书,让她瞬间瘫倒在地,哭到几乎断气。 赵文金是村里第一个报名参军的青年,新婚燕尔就奔赴前线,临走时拉着谢玉花的手说:“等我回来,给你盖三间大瓦房。” 可这句承诺,永远停在了老山的战壕里。谢玉花擦干眼泪去部队奔丧,看到的是丈夫冰冷的遗体,胸前还别着她亲手绣的平安符。部队领导告诉她,赵文金在坚守阵地时,为了掩护战友,被炮弹击中,牺牲时还保持着射击的姿势。 回到村里,谢玉花才发现,这个家早已摇摇欲坠。公婆年近七十,常年卧病在床,大伯哥赵文银因为小时候生病落下残疾,腿脚不便,家里连个能下地干活的壮劳力都没有。看着公婆以泪洗面,看着大伯哥沉默地拄着拐杖劈柴,谢玉花心里有了一个惊人的决定。她找到村支书,红着眼眶说:“我想嫁给文银,撑起这个家。” 这话在村里掀起了轩然大波。有人说她不知廉耻,刚守寡就想着改嫁;有人说她是图赵家的烈士抚恤金,可谢玉花不在乎这些闲言碎语。她心里清楚,自己改嫁不是为了钱,而是为了兑现对丈夫的承诺——“照顾好爸妈”。赵文银一开始坚决反对:“你是我弟的媳妇,我不能委屈你。” 谢玉花却坚定地说:“文金走了,我就是赵家的人,你腿脚不方便,爸妈需要人照顾,这个家不能散。” 1984年底,谢玉花和赵文银举行了简单的婚礼,没有彩礼,没有喜宴,只有两家人的眼泪和相互扶持的决心。婚后,谢玉花扛起了家里的重担,每天天不亮就下地干活,回家后还要伺候公婆、洗衣做饭,晚上再帮赵文银按摩腿脚。她手上的茧子磨了一层又一层,腰也累得直不起来,可从没抱怨过一句。公婆常拉着她的手说:“苦了你了,文金没福气,让你遭这份罪。” 谢玉花总是笑着说:“我是赵家的媳妇,这都是我该做的。” 可让她没想到的是,婚后不久,烈士家属抚恤金就被停发了。相关部门给出的理由是:谢玉花已经改嫁,不再属于烈士直系家属。这个消息像一盆冷水,浇透了谢玉花的心。她去找过民政部门,一遍遍解释自己改嫁是为了照顾烈士父母,可政策规定摆在那里,没人能变通。赵文银看着她委屈的样子,心里像针扎一样:“要不咱们离婚吧,这样你就能领到抚恤金了。” 谢玉花却摇摇头:“我嫁的是你,不是抚恤金,这个家我不能丢。” 这一扛,就是30年。谢玉花和赵文银没有生育自己的孩子,两人一起伺候公婆直到终老,又帮着村里的困难户干活,用一双勤劳的手撑起了两个家庭的希望。村里的人渐渐改变了对她的看法,都说“谢玉花是个有情有义的好女人”。可只有谢玉花自己知道,午夜梦回时,她总会想起那个穿着军装的年轻身影,想起他临走时的承诺,眼泪悄悄打湿枕头。 2014年,在志愿者的帮助下,62岁的谢玉花第一次踏上了老山烈士陵园。当她在密密麻麻的墓碑中找到“赵文金”三个字时,再也忍不住内心的悲痛,扑通一声跪倒在地,双手抚摸着冰冷的墓碑,失声痛哭:“文金,我来看你了,爸妈我照顾好了,你放心吧……” 她从口袋里掏出一张泛黄的照片,那是她和赵文金的结婚照,照片上的两人笑得一脸幸福。“我改嫁了,可我从没忘记你,这30年,我每天都在想你。” 周围的游客被这一幕打动,纷纷落泪。志愿者告诉大家,谢玉花这些年一直默默资助贫困学生,她说:“文金是为国家牺牲的,我要替他多做点好事,让更多孩子有书读。” 后来,在相关部门的协调下,谢玉花的烈士家属抚恤金得以恢复发放,虽然金额不多,却让她感受到了迟来的温暖。 谢玉花的选择,在那个年代显得如此出格,却藏着最朴素的善良和担当。她没有因为丈夫牺牲而逃离,反而用改嫁的方式守住了一个破碎的家庭,用30年的坚守诠释了“责任”二字。她失去了抚恤金,却赢得了全村人的尊重;她没有惊天动地的壮举,却用平凡的一生书写了人性的光辉。 烈士的牺牲是为了家国安宁,而烈士家属的付出同样值得铭记。谢玉花的故事告诉我们,真正的爱情不是白头偕老的承诺,而是危难时刻的坚守;真正的善良不是锦上添花的祝福,而是雪中送炭的担当。那些为国家牺牲的英雄,不该让他们的家人独自承受苦难,政策的温度的应该照亮每一个坚守的灵魂。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。