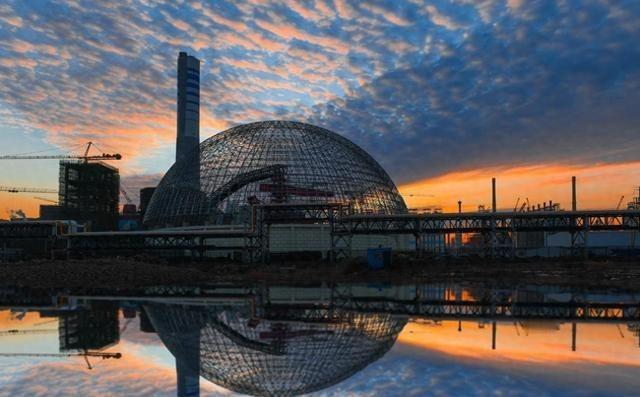

中国钍反应堆项目首席科学家在电脑前去世,项目历史性突破前。2025年9月14日,70岁的徐洪杰在电脑前溘然长逝,屏幕上还停留着为次日本科生开学第一课准备的课件。 徐洪杰1955年出生在江苏南京的一个教师家庭,打小就抱着父亲的物理教科书啃得入迷,中学时参加全市物理竞赛,他用自制的简陋仪器算出当地重力加速度,误差仅比标准值小0.02m/s²,让评委直呼“天赋异禀”。 从南京大学物理系本科到中科院近代物理研究所博士,他在粒子物理领域一路深耕,1989年拿到博士学位时,美国斯坦福直线加速器中心、欧洲核子研究组织等多家顶尖机构抛来橄榄枝,斯坦福开出的年薪相当于当时国内教授十年的工资,还承诺解决家属住房。 可他看着办公桌上“国家急需核物理人才”的文件,把聘书仔细折好塞进抽屉,拎着装着换洗衣物和专业书籍的行李箱就直奔上海,研究所宿舍条件简陋,墙面斑驳,冬天没有暖气,他裹着棉被修改实验方案。 九十年代初,国家启动上海光源项目,这是国内首个第三代同步辐射设施,相当于“超级显微镜”,能帮助科研人员看清物质的微观结构,项目启动时,国内连同步辐射装置的设计图纸都没见过,徐洪杰主动请缨担任工程副总指挥,带着团队从零开始,他牵头翻译了近百万字的国外技术资料,经常抱着厚厚的图纸在会议室睡沙发,醒来第一件事就是核对数据。 8年建设周期里,他有600多个夜晚在工地度过,一次暴雨冲毁了工地临时仓库,存放的关键部件面临受潮风险,他第一个冲进雨里,用塑料布把部件层层包裹,自己浑身湿透却浑然不觉,工人师傅们记得,徐教授总穿着沾满灰尘的工装,戴着安全帽在设备间钻进钻出,连设备的每一颗螺丝都摸得清清楚楚。 2009年4月29日,上海光源首次发出同步辐射光,当金色的光束穿透实验舱时,徐洪杰摸着冰冷的金属管道,指节因用力而发白,眼圈红得说不出话,团队成员发现,他的手心早已被管道边缘磨出了茧子。 上海光源刚稳定运行,徐洪杰又盯上了更具挑战性的钍基熔盐堆研发,这种第四代核电技术安全性高、核废料少,美国上世纪五六十年代曾开展研究却因技术瓶颈放弃,2009年冬天,他带着三名学生泡在中科院图书馆,把美国橡树岭国家实验室公开的700多份技术报告逐字逐句分析,笔记本上写满了批注和计算公式。 实验室里,他们用小型熔盐装置反复测试,最艰难的时候连续三个月没有突破性进展,一次实验中熔盐泄漏导致仪器短路,刺鼻的气味弥漫在实验室,年轻队员都有些泄气,徐洪杰却蹲在地上检查损坏的设备,平静地说:“科研哪有一帆风顺的?漏了就改进密封技术,数据错了就重新计算,再试一次。” 2017年项目落地甘肃武威,他干脆把家搬到了戈壁滩上的基地宿舍,那里冬天零下二十多度,暖气常常供应不足,他就裹着军大衣在办公室工作;夏天沙尘暴袭来时,帐篷外的铁皮板被吹得哐当作响,他却坚持每天清晨第一个去现场勘测,有次因为连续工作引发高血压,医生强制要求他休息,可他输完液就偷偷溜回实验室,说“熔盐的温度不能等”。 八年戈壁坚守,团队啃下了熔盐管道腐蚀控制、中子通量监测等一个又一个技术硬骨头,2023年10月11日11点08分,历史性的时刻终于到来——2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现临界反应,监控屏上的中子计数率曲线突然飙升,整个控制室里鸦雀无声,徐洪杰攥着计算器的手微微颤抖,老花镜滑到了鼻尖也没察觉。 当数据稳定在临界值时,年轻队员们激动地拥抱欢呼,有人抹起了眼泪,他却笑着拍拍大家的肩膀说:“这才刚起步,下一步我们要冲刺满功率运行。”2024年6月17日10点12分,实验堆首次达到满功率运行;同年10月,又完成世界上首次熔盐堆加钍实验,成为目前世界上唯一运行的钍基熔盐堆综合实验平台。 这些成就背后,是徐洪杰熬白的头发和日渐佝偻的背影,2025年他七十岁生日那天,团队准备了蛋糕,他却在实验室里啃着面包分析数据,直到深夜才想起给自己泡了杯面。 一辈子围着国家需求转,从上海光源到钍基熔盐堆,徐洪杰挑的全是别人不愿碰的“硬骨头”。他常对学生说:“科研工作者要把论文写在祖国大地上,把成果用在民族复兴上。”屏幕上那堂没讲完的开学第一课,课件里标红的“能源安全”四个字格外醒目。 如今,武威基地的实验堆还在稳定运行,团队成员每天都会擦拭他生前常用的办公椅;上海光源的展厅里,他的照片和事迹被放在显眼位置,前来参观的学生们总会驻足良久,那些熬到深夜的灯光,那些写满公式的草稿纸,还有戈壁滩上他踩出的深深浅浅的脚印,都在无声地诉说着这位老科学家的赤子之心。 你说,这样把一辈子都献给科研、献给祖国的人,咋能不让人永远铭记?评论区聊聊呗!