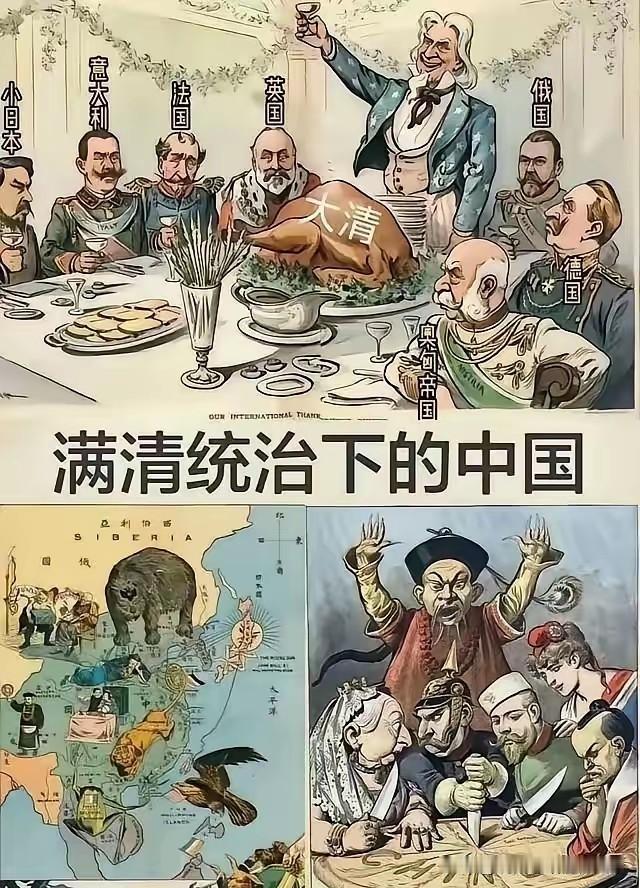

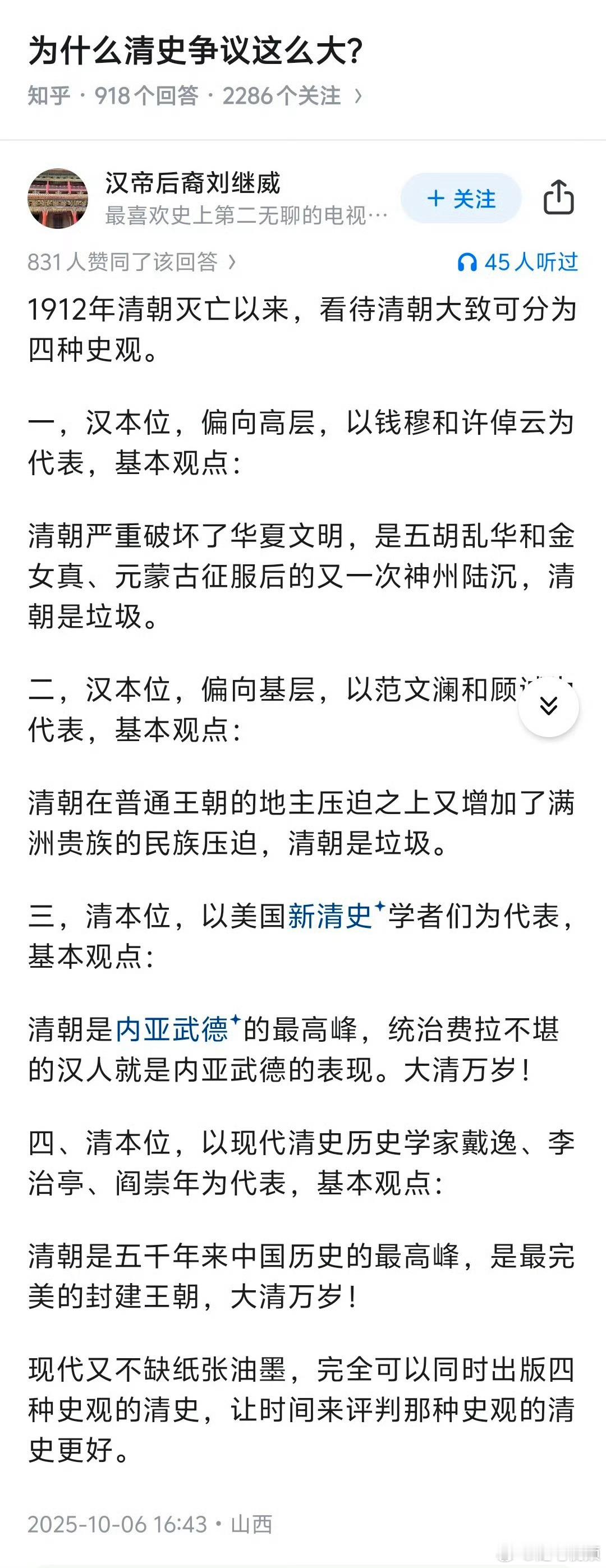

蔡正元直言:所谓雄而不霸,最终在国际上注定没有真朋友,不霸便无人畏惧,无人畏惧事端自然不断,清朝当年正是这类“雄而不霸”,外表看似强盛,骨子却早已腐朽,真想称霸也压根没那底气! 这段话一出来,在岛内外引发不少讨论,有的人觉得他在为大国强硬路线站台,有人则说他话说得太重了,但真要细抠历史背景,这段话其实点到了一个很多人不愿面对的现实:世界从来都不是讲道理的地方,拳头硬才有人听你讲话。 清朝早期的确看着风光,版图巨大、人口猛涨,周边国家排着队送贡品,一副“天朝上国”的模样摆在那儿,但这种“雄”撑得住几代人?等乾隆后期开始走下坡路,问题就藏不住了。 腐败官场把地方财政吸干,军队成了混日子的养老院,百姓日子一天比一天难,鸦片战争一开打,那点老底就彻底露馅了,英国几艘船、几千人就能打得整个帝国节节败退,不是清朝不想硬气,是已经没条件硬了。 到了甲午战争,连当时亚洲最强的北洋舰队都顶不住日本,谁还会把你当回事?你说你“雄”,但别人知道你撑不起“霸”,那就不是威慑,是笑话,这事放在今天还成立吗?你怎么看? 聊完历史就得说说现实,现在的国际舞台,依旧是一个比谁更敢动真格的环境,你可以说自己爱和平、讲规则,但要是别人试探你时发现你软,那就会得寸进尺,这不是耸人听闻,俄乌冲突、巴以战争、南海局势,哪个不是试探、博弈、较量?有些国家表面一套“秉持国际秩序”,背地里军工体系疯狂加码;嘴上说“尊重主权”,行动上却到处搞“小圈子”,架着航母挑衅周边。 看似他们是守规则的,其实玩的都是势力平衡、战略压制那一套,你不够强,还不敢反制,那对方就会认为你是可控变量,这个时候再讲“我不称霸”,对方只会觉得你没那个本事。 但这不是鼓吹好战,真正有底气的国家,确实能不动声色就让别人收手,这种状态不靠嘴,而靠实力撑出来的,不是高调展示自己多厉害,而是让对手知道你敢做也真能做,这就是“该硬时要硬”的逻辑。 在这个基础上讲和平才有意义,你看那些真的有全球影响力的国家,它们从来不是靠姿态赢得朋友,而是靠实力带来安全感,没人愿意和一个站不稳的人做长期生意,也没人指望一个没担当的力量来维护秩序,你能扛事、能出手、能稳局,自然有人靠近你、听你、支持你。 很多人会拿清朝举例说“强硬没用”,可问题不是强硬,而是清朝根本没底气硬,外面是虎皮,里面是烂肉,怕被误会强势,不代表可以丢掉反击的能力,怕被说是“霸”,就把锋芒藏光,这种克制在短期看像是理性,长期却可能变成自我阉割。 对一个大国来说,“不想称霸”是一种态度,但必须有随时“能霸”的能力兜底,这个世界只看实力,不看动机,也从不会因为你讲道理就放你一马。 清朝的故事就是这样,一开始靠祖宗积累站在山顶,后来被时代甩下山崖,还以为别人是来朝拜的,其实都是来分地的,要想避免重蹈覆辙,不是靠一纸口号,而是靠你硬气到让对手不敢轻举妄动,真正赢得尊重的国家,从来不是最温和的,而是最让人不可预测的。 你觉得“雄而不霸”能走得通吗?在今天的世界,还适合这样的战略吗?欢迎在评论区聊聊。