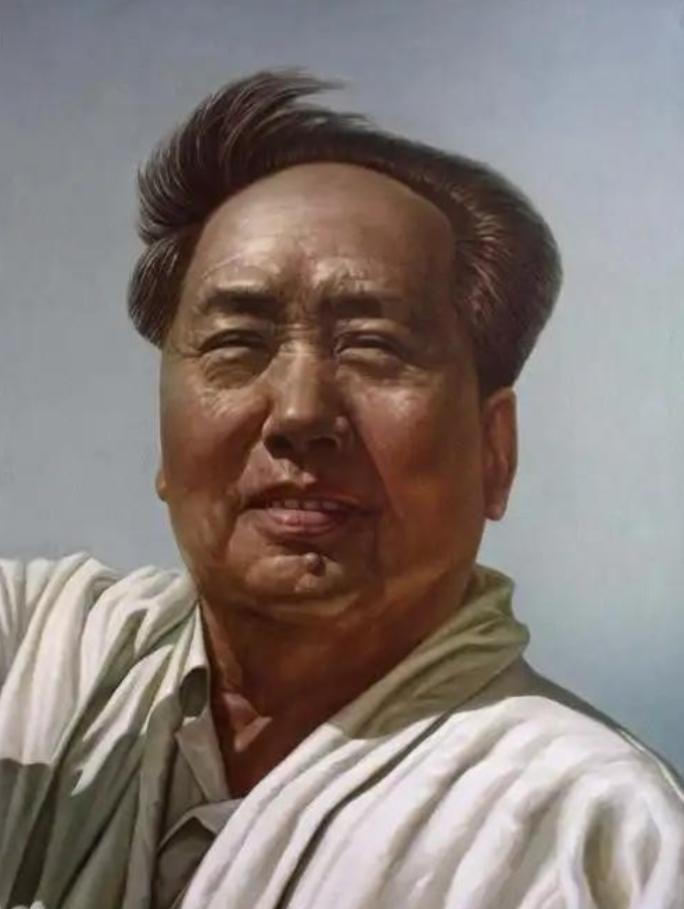

1974年,81岁的伟人最后一次游泳,上岸后沉默许久,说:“我浑身没力气,游泳也费劲了,跟水打交道几十年,看来今后是与水无缘了!” 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1974年12月5日,长沙省体委游泳馆内,81岁的毛主席在工作人员搀扶下缓缓上岸。 刚落座池边藤椅,他沉默地凝望著粼粼池水,许久才轻声说道:“浑身没力气,游泳也费劲了,跟水打交道几十年,看来今后是与水无缘了。” 这句平静的话语,不仅是一位伟人对毕生热爱的告别,更浓缩了他与水相伴、以水砺志的一生,那份坚韧与豪情至今仍在传承。 毛主席与水的羁绊,始于韶山冲的一方池塘。少年时他体弱多病,见乡邻孩童在水中自在嬉戏,便立志学游泳强身。 从初次下水呛咳不止,到三个月后能在池塘往返自如,他用不服输的韧劲,在水中找到了对抗困境的力量。 家乡的水塘不仅强健了他的体魄,更在他心中埋下“不畏难、敢争先”的种子,让他从小便懂得“越是艰险越向前”的道理。 青年在长沙求学时,湘江成了他锤炼意志的舞台。在湖南第一师范求学期间,他牵头组织八十余人的游泳队。 每逢夏日便与蔡和森等同学畅游湘江。游罢躺在橘子洲头,他们沐着阳光畅谈救国理想,江水的奔腾与心中的抱负相互激荡,让游泳不再只是运动,更成了寄托理想、凝聚信念的载体。 新中国成立后,水成了毛主席寄托情怀、运筹帷幄的见证。 在中南海的游泳池里,他既能在深水区展现蛟龙般的泳技,也能在池边与中外贵宾畅谈国事,许多关乎国家发展的决策,都在游泳后的沉静思考中酝酿成型。 而真正彰显他精神气魄的,是在自然水域中的一次次挑战:1956年,63岁的他横渡长江。 在20度的水温、每秒1.5米的流速中,连续游弋两小时零四分,全程13公里,遇大浪时仍幽默感叹“长江水好甜”。 在北戴河,他还顶着七级狂风与巨浪搏斗,多次被浪推回岸边仍坚持不懈,用行动诠释“在大风大浪中成长”的人生信条。 1974年的长沙,病痛已让毛主席平日走路都需搀扶,然而一入水中,他仍能熟练切换仰泳、侧泳,甚至在水中轻松转圈,水仿佛成了他对抗岁月与病痛的力量源泉。 从11月到12月,他先后五次来到这座游泳馆,每一次下水都格外珍惜,仿佛在用这种方式与相伴半生的“老伙伴”道别。 最后一次游泳长达三小时,上岸时他双手微颤、呼吸沉重,却仍对池水满怀眷恋,那份热爱与坚守,让人动容。 毛主席的一生,与水的缘分早已超越运动本身。从韶山池塘到湘江、长江,从少年韧劲到青年抱负,再到晚年坚守。 水见证了他“自信人生二百年,会当水击三千里”的豪情,也映照了他“与天奋斗,其乐无穷”的革命品格。 如今,武汉每年举办的渡江节上,无数人沿着他当年的路线劈波斩浪;韶山冲的池塘边,游人驻足凝望,追忆少年伟人的初心;长江岸边的浮雕前,“不管风吹浪打,胜似闲庭信步”的名句仍在激励着后人。 那场与水的告别,不是精神的落幕,而是传承的开端。毛主席用一生诠释了:游泳是体魄的锻炼,更是意志的磨砺、精神的修炼。 那份在水中锤炼出的坚韧、勇气与豪情,早已融入民族精神的血脉,激励着一代又一代人在人生的“风浪”中勇敢前行,在时代的“江河”中奋勇争先。 那么你们怎么看待这件事呢?欢迎在评论区说说你们的看法吧! 信源:(人民网——毛泽东游泳趣事:81岁高龄最后5次游泳)

![山东果然还是太全面了[捂脸哭],本来游泳的短板现在也要补齐了吗?本来以为游戏](http://image.uczzd.cn/14767018422360273652.jpg?id=0)