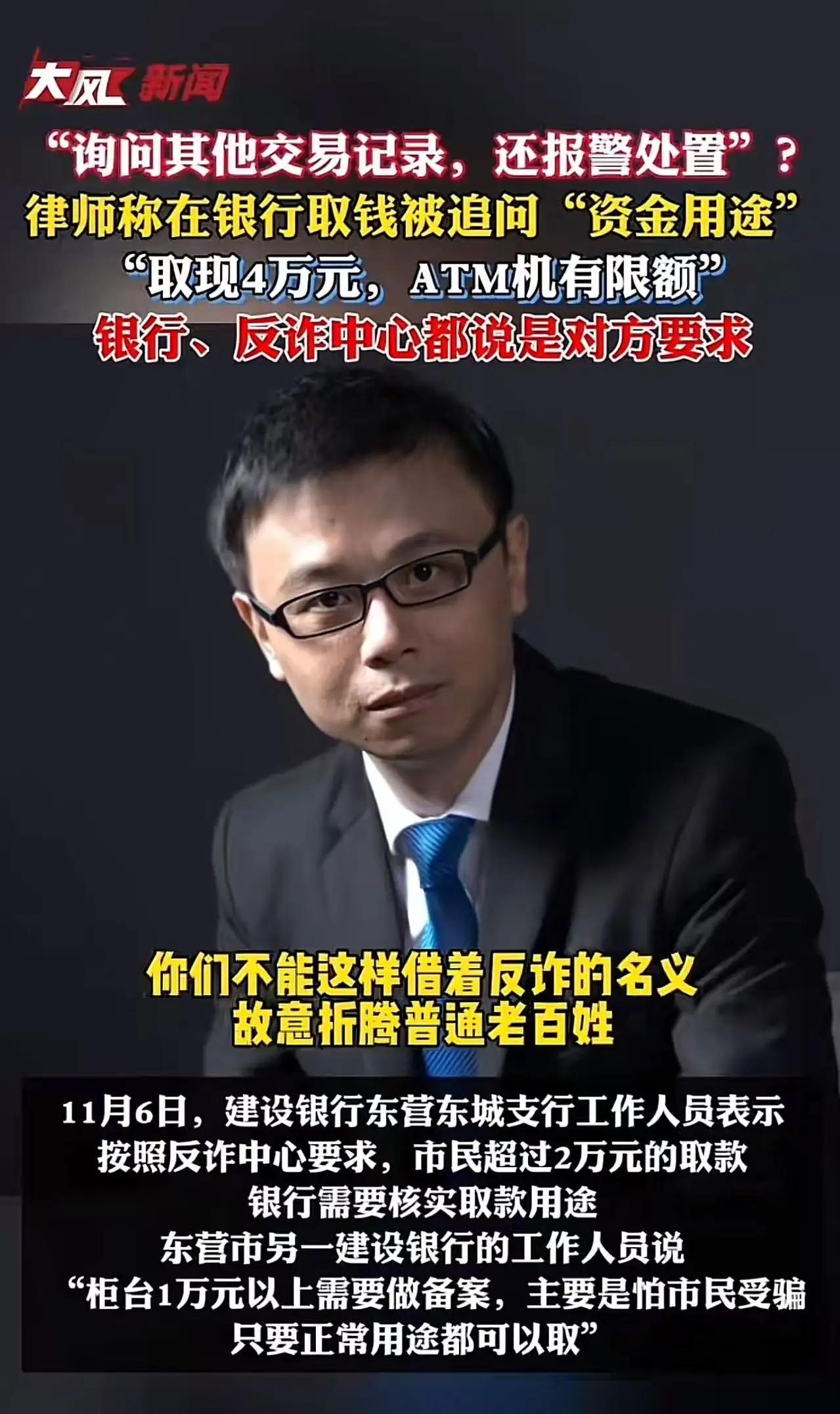

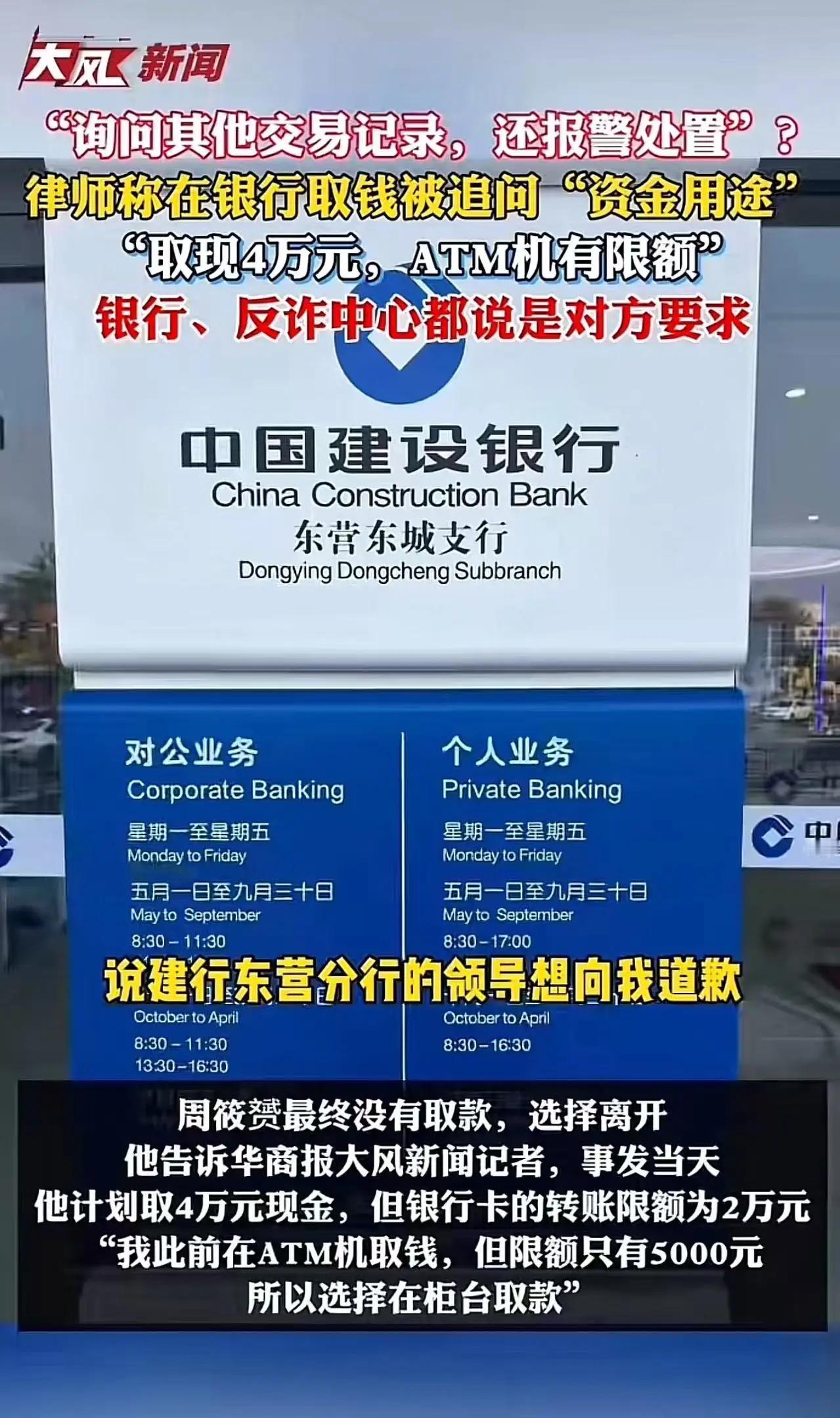

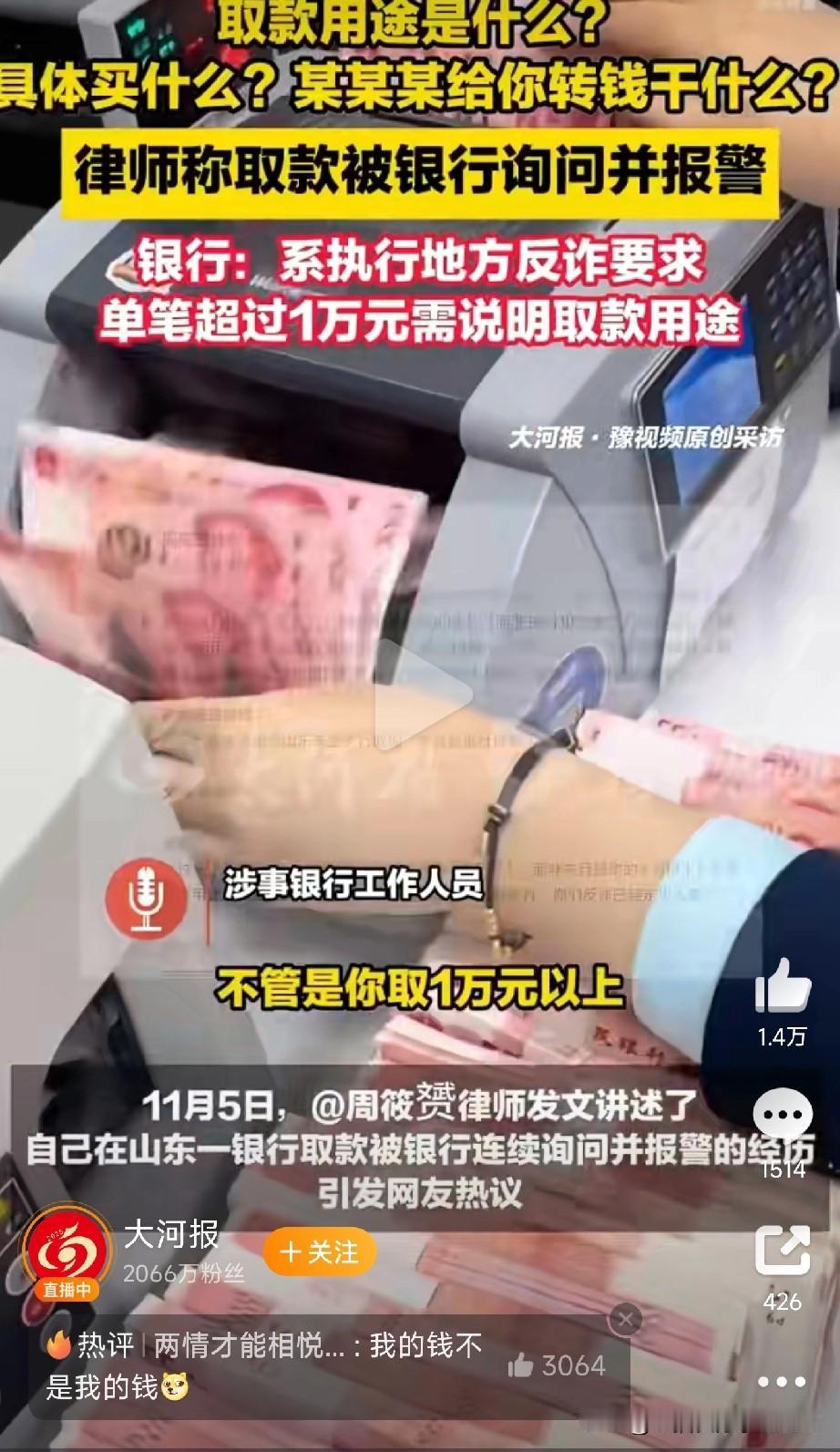

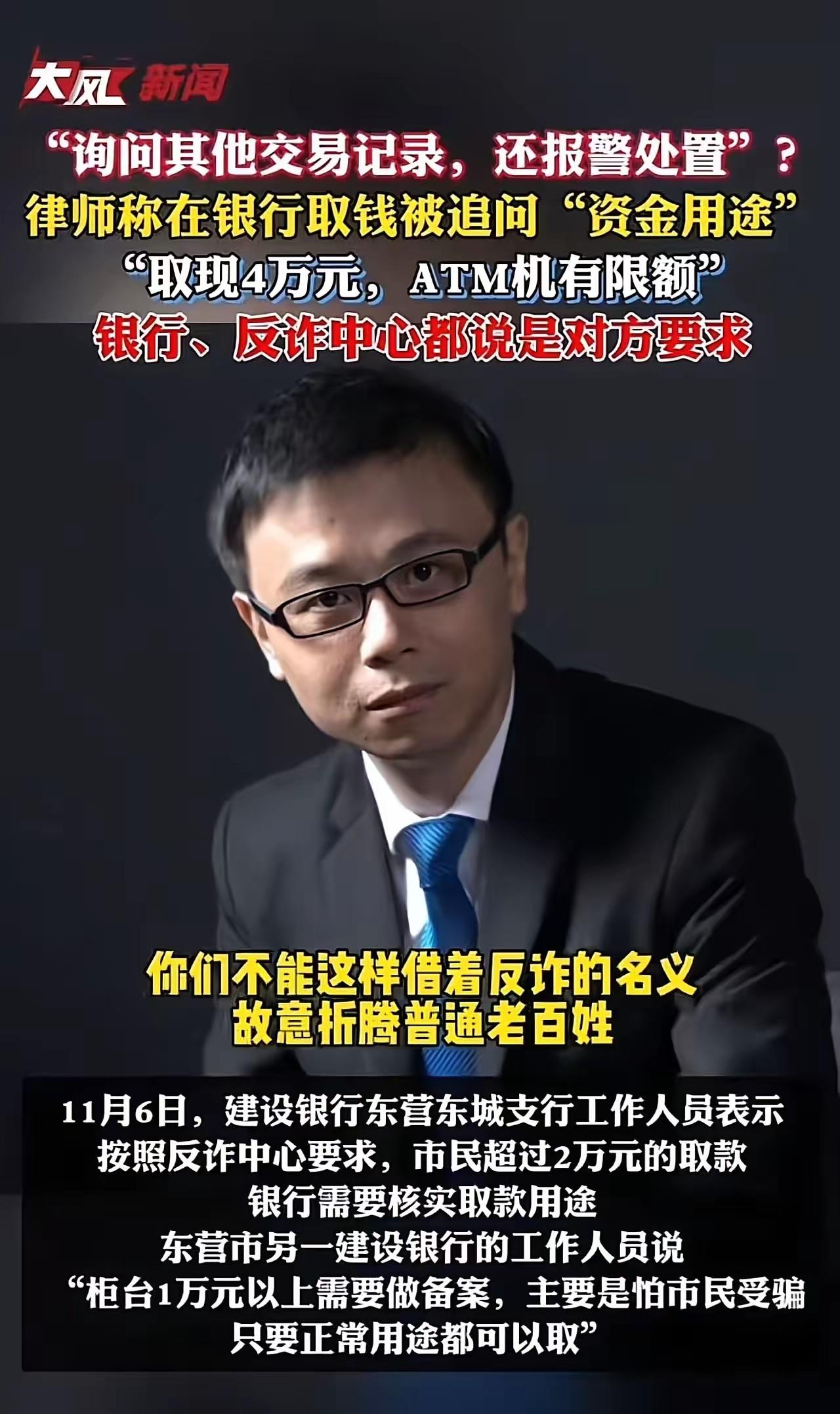

“银行这次碰到硬茬了!”山东东营,一位律师刚刚去银行取了4万现金,本以为是一件普通的金融交易,却没想到迎来了一场“隐私之战”。银行工作人员在取款时,竟然追问资金用途,理由竟然是“反洗钱”措施的必要步骤。面对如此“刁难”,这位律师坚持自己的隐私权,果断拒绝透露资金的具体用途。谁曾想,这一拒绝,却引来了银行的“疯狂反应”。 银行方面不仅没有理解律师的合理诉求,反而直接报案,将事情推向了风口浪尖。律师气愤之下,将事件公布于网络,希望借此引起公众的关注和讨论。此事一经曝光,立即引发热议:银行的“过度”监管,是否侵犯了普通人的隐私权?我们每个人在金融交易中,是否也在不知不觉中被“监控”得无所遁形?银行的“合理”追问,是否变成了“无底线”的骚扰?这背后,折射出的是我们对个人隐私的漠视,还是金融机构对风险的“过度防范”? 其实,事情的本质远比表面复杂。银行作为金融的守门员,责任重大,但责任的边界在哪里?当“反洗钱”成为一种借口,是否也在变相剥夺我们作为公民的基本隐私权?这场风波,让我们不得不思考:在这个信息爆炸、隐私易被侵犯的时代,我们到底还剩下多少个人空间?银行的“追问”究竟是守护安全的必要措施,还是变相的“管控”? 更令人深思的是,律师的反应也折射出一种普遍心态:面对权力的滥用,我们是否有足够的勇气站出来说“不”?还是习惯了忍让,默默接受?这场“取款风波”,其实不仅仅是一次简单的银行交易,更像是一面镜子,映照出我们每个人在现代社会中对隐私、安全、权利的复杂态度。 公众的目光开始聚焦:我们需要怎样的金融监管?个人隐私又该如何在安全与自由之间找到平衡?这场“银行追问”事件,或许只是冰山一角,但它引发的讨论,却关系到我们每个人的生活底线。毕竟,保护隐私,不仅仅是律师的权利,更是我们每个人作为现代人的基本尊严。我们期待,未来的金融世界能在安全与尊重之间找到更合理的平衡点,让每一份信任都能建立在尊重和理解之上,而不是无休止的“追问”和“监控”。东营律师