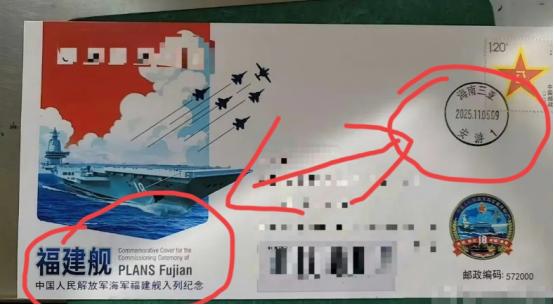

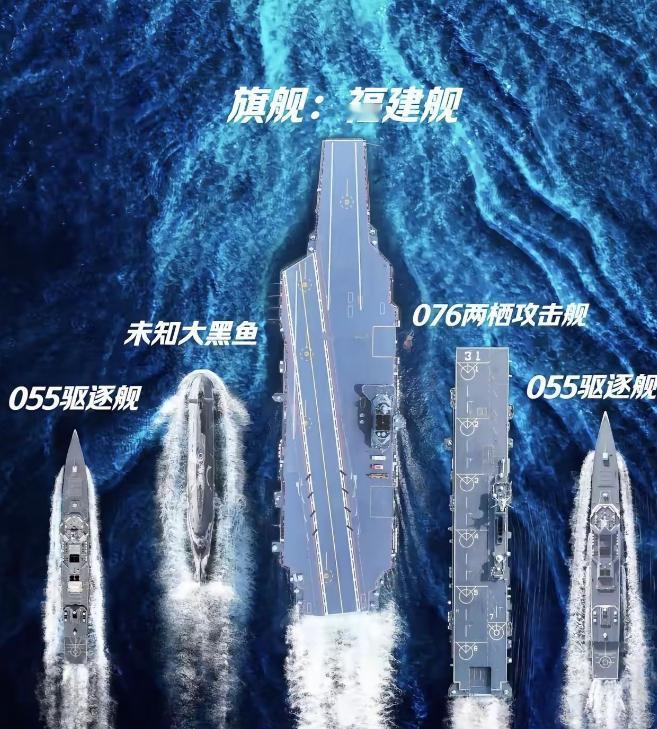

静静的入列了?福建舰! 福建舰的 “静”,恰恰藏着中国军工的 “劲”。要知道隔壁美国的 “福特” 级航母,从开工到服役喊了八年,结果 11 台弹药升降机当初一台都用不了,电磁弹射系统故障率超标 200 多倍,至今没通过 F-35C 舰载机的搭载认证。 而福建舰从下水到入列,按部就班完成所有测试,连美国海军都不得不承认:“中国用更短时间解决了我们十年没搞定的弹射难题。” 最让外界震撼的,是福建舰全球领先的电磁弹射系统。这玩意儿可不是简单的 “弹弓”,而是航母战力的 “倍增器”。 美国福特级的电磁弹射看似纸面数据亮眼,却总在实战中掉链子,而福建舰的系统能做到 3 分钟内连续弹射 3 架不同机型,小到无人机、大到 30 多吨的预警机都能轻松起飞。 更关键的是能量转换效率高达 60%,比福特级高出近 20 个百分点,这意味着同样的燃料能支撑更多架次起降,单日舰载机出动量能达到 120 架次 —— 别看数字不如福特级宣传的 300 架次,但那是理想状态,福建舰的 120 架次可是实打实的可靠战力。 舰载机编队更是福建舰的 “尖刀班”。被军迷称为 “海五代” 的歼 - 35,雷达反射截面比一张 A4 纸还小,作战半径能到 1300 公里,挂着霹雳 - 15 导弹能在 200 公里外击落敌机。 对比之下,美国的 F-35C 不仅是单发设计可靠性差,还被查出 800 多项缺陷,至今不敢轻易大规模部署。更别提福建舰还配齐了歼 - 15T 重型战机和空警 - 600 预警机:歼 - 15T 能满弹 8 吨起飞,相当于带着 4 枚鹰击 - 83K 反舰导弹冲锋。 空警 - 600 的相控阵雷达能探测隐身目标,直接把航母的预警圈往外推了 300 公里,让编队防空预警时间提前半小时。这 “三驾马车” 配齐,福建舰的作战体系比美国尼米兹级还完整。 很多人关心的 2000 公里安全圈,可不是随口喊的口号。按歼 - 35 的作战半径算,再加上航母编队本身的活动范围,从我国沿海往外推 2000 公里,正好覆盖西太平洋的第一、第二岛链之间的关键海域 —— 这里是我国外贸航线的必经之路,也是西太平洋的战略咽喉。 以前美国航母总爱在这里耀武扬威,如今福建舰往这一靠,搭配 055 大驱的防空网和核潜艇的水下警戒,形成的 200 万平方公里控制区,就是家门口最实在的安全屏障。打个比方,以前别人的军舰能随意开到我们家门口,现在我们能在 “客厅门口” 就拦住不怀好意的访客。 说福建舰 “质量超越美国”,可不是自吹自擂。美国现役 11 艘航母里,最老的尼米兹号已经快 50 岁了,舰体损耗严重,明年就要退役,而后续的福特级二号舰 “肯尼迪” 号被拖到 2027 年才能服役。 反观中国,16 号辽宁舰、17 号山东舰、18 号福建舰全是 2000 年后的新舰,尤其福建舰的舰岛设计堪称 “教科书”:七边形一体化桅杆整合了所有天线,相控阵雷达铺得满满当当,比山东舰的 “蘑菇头” 天线罩整洁太多,探测效率却翻了几番。 这种后发优势让中国直接跳过蒸汽弹射,一步迈入电磁弹射时代,就像别人还在修摩托车,我们直接造了新能源汽车。 当然要承认,美国航母数量还比我们多,但打仗从来不是比谁的船多。福建舰的意义,在于打破了美国对高端航母技术的垄断,证明了中国能造出世界顶尖的海军装备。 这种技术突破带来的,是西太平洋军事力量的再平衡 —— 美国再也不能单方面说了算,中国有了维护自身利益的硬底气。 有人担心福建舰是常规动力会不会吃亏,其实这正是中国的务实之处。西太平洋不是远洋深海,常规动力足够支撑福建舰的部署需求,而且维护成本比核动力低得多,更适合常态化值班。 何况福建舰的电力系统能支撑电磁弹射,说明我国在舰船动力整合上已经走在了前面,下一代核动力航母的技术基础早就打好了。 福建舰的静静入列,本质上是中国海军 “厚积薄发” 的缩影。从改造辽宁舰摸透航母构造,到山东舰实现自主设计,再到福建舰突破电磁弹射,中国只用了十几年就走完了美国几十年的路。 这背后是马伟明院士团队的技术攻关,是造船厂的 3D 打印钛合金技术突破,更是整个中国制造体系的升级。这种 “后来居上” 不是靠运气,而是靠踏踏实实地搞研发、建体系。 未来西太平洋的海洋上,我们会看到这样的画面:美国的老航母带着一身毛病勉强部署,中国的福建舰带着歼 - 35 编队巡航。曾经被美国视为 “后院” 的海域,如今有了中国维护和平的力量。 福建舰的入列从来不是为了挑起冲突,而是为了让 “家门口” 的安全更有保障,让那些想靠航母耍威风的国家知道:中国的海洋权益,我们自己能守住。