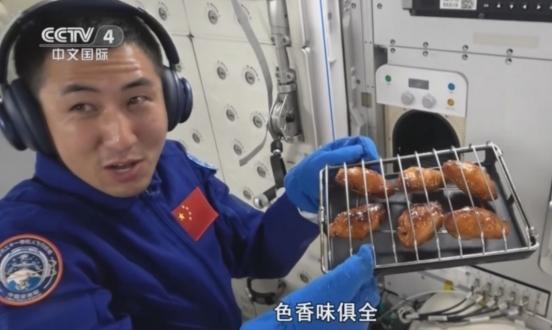

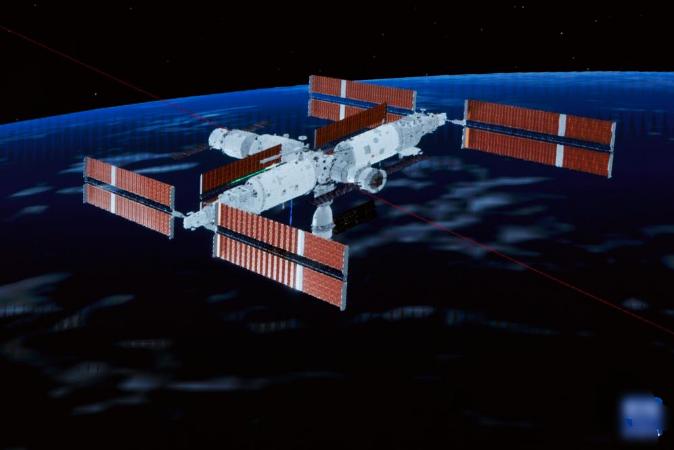

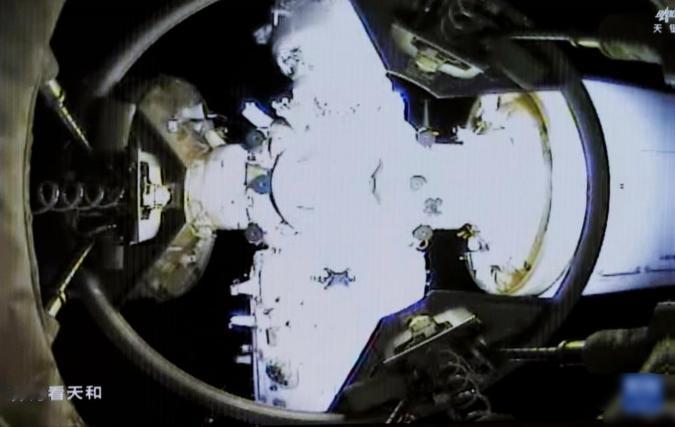

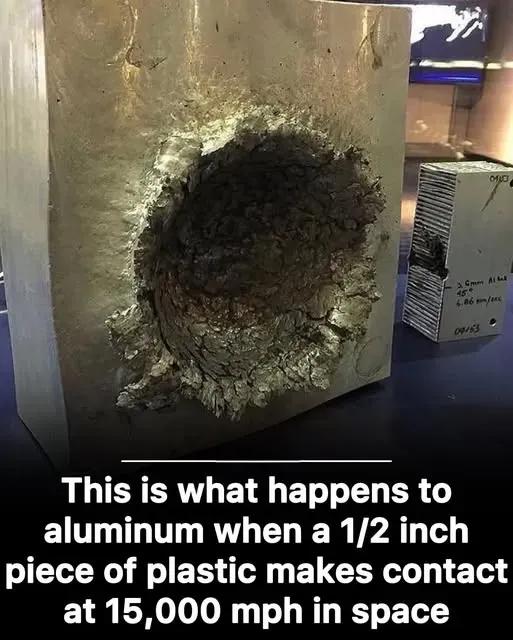

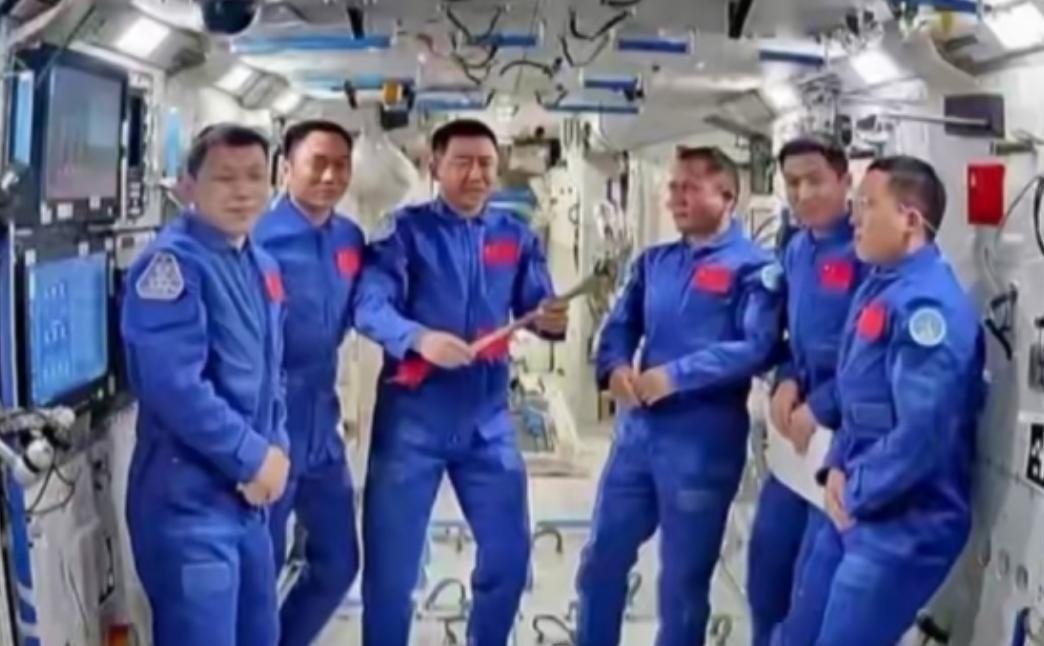

刚在天宫里撸完烧烤的宇航员们,恐怕没料到这顿“太空大餐”的后劲这么大——神舟二十号突然被太空碎片找上门,原定11月5日的返程直接推迟。这消息一出来,不少人犯嘀咕:咱们的飞船扛不扛得住?那些太空防护“黑科技”,是不是真能顶事儿? 先说说,撞上来的这玩意儿有多坑人。别以为“微小碎片”听着像灰尘就不当回事,其实在太空中这东西比子弹还狠。太空气体稀薄没有阻力,哪怕是直径1厘米的铝合金碎片,都能以每秒10公里的速度飞,撞上去的动能堪比手榴弹爆炸。 更要命的是,这玩意儿根本防不胜防,现在地球轨道上,光是直径超过10厘米的碎片,就有3万多个,小到毫米级的更是多如牛毛,堪称“太空垃圾场”。 早年间国际上就吃过这亏。2009年美国铱星和俄罗斯报废卫星撞在一起,一下子碎出2000多块可追踪的碎片,直接让国际空间站多了好几次,紧急规避任务。 2021年,国际空间站的机械臂,还被碎片划了道口子,虽然没大碍,但也惊出一身冷汗。咱们这次神舟二十号算是运气好,撞上的应该是毫米级的碎片,要是再大一点,后果不堪设想。 但话说回来,能第一时间发现撞击、果断推迟返程,这本身就是技术实力的体现。以前咱们没这本事的时候,神舟飞船只能靠“硬扛”。2008年神舟七号返回舱落地后,工作人员发现表面有十几道划痕,后来查实是空间碎片留下的,那会儿监测能力有限,只能等返回后才知道遭了殃。 现在不一样了,地面上有“天目”“夸父”两套监测系统盯着,天上还有天宫空间站的预警设备,碎片刚靠近就能算出轨迹,这反应速度比以前快了整整一个量级。 要说这防护能力,神舟飞船的“铠甲”确实下了血本。飞船返回舱的防热盾,用的是碳化硅复合材料,这东西比钢材硬三倍,重量却只有五分之一。 最关键的是它的结构设计,里层是蜂窝状缓冲层,外层是耐高温的烧蚀材料,就算被小碎片撞出坑,烧蚀层也能通过自身消耗把热量导走,不会让高温烧穿舱体。 去年神舟十五号返回舱落地时,就发现过几处毫米级的撞击痕迹,结果检测下来压根没影响舱体密封性,可见这层“硬壳”不是样子货。 宇航员现在忙着做的风险评估,也不是瞎忙活。他们手里有专门的舱外检测设备,能通过机械臂上的高清相机,仔细排查飞船表面,连0.1毫米的裂纹都能找出来。 更绝的是飞船自带的“健康诊断系统”,能实时监测舱体结构强度、密封性能这些关键数据,要是真有隐患,系统会自动报警。这种“人工+智能”的双重检查,比单纯靠地面指挥靠谱多了。 有人可能会问,既然防护这么牛,为啥还要推迟返回?这恰恰是中国航天的靠谱之处。不拿人命赌运气。2018年美国龙飞船就出过类似情况,当时发现推进系统有问题,却硬着头皮准备发射,最后临发射前才紧急叫停,差点出大事。 咱们这次发现疑似撞击,直接先停返程搞排查,看似“谨慎过头”,实则是把安全做到了极致。要知道,返回舱进入大气层时要承受几千度的高温和巨大的气压,哪怕有个针眼大的破损,都可能在大气层里解体。 其实,这不是中国飞船第一次跟太空碎片打交道。2022年神舟十四号驻留期间,天宫空间站就曾两次规避碎片,一次是提前3天调整轨道,一次是启动推进器紧急避让。 能做到这么精准,全靠“中国空间站空间碎片预警系统”,这套系统能同时跟踪10万个以上的空间目标,预测精度能到米级。跟国际空间站比,咱们的预警时间能多出来4小时,这4小时足够完成轨道调整或应急准备。 这次神舟二十号的应急处理,也暴露了一个现实:太空垃圾越来越多,以后这种“意外”可能会成常态。现在每年都有上百次空间碎片,接近空间站的情况,各国却没个统一的清理办法,说白了就是“谁扔的垃圾谁不管”。 中国倒是在试验碎片清理卫星,比如2021年发射的“太极-1”,就能用机械臂抓取报废卫星,但这终究是“自家打扫”,治标不治本。 不过话又说回来,能从容应对这种突发状况,本身就说明咱们的航天技术过了硬。从神舟一号到神舟二十号,咱们摔过跟头,比如2011年天宫一号目标飞行器就曾遭遇碎片撞击,虽然没造成大问题,但也倒逼技术升级。现在的神舟飞船,光是防护设计就经历了十几次迭代,每一次改进都盯着现实风险来。 估计用不了几天,地面和宇航员就能完成评估,要是没啥大问题,返程计划很快会重启。到时候看着返回舱稳稳落地,那些担心“技术不靠谱”的声音自然会消下去。毕竟航天这事儿,从来不是靠嘴吹出来的,是靠一次次应对风险、解决问题攒出来的底气。 你们觉得这次神舟二十号能顺利返程吗?要是以后遇到更大的碎片撞击,咱们的技术还能扛住吗?

![九九归一~[害羞][害羞]【中国🇨🇳航天神舟二十号航天员乘组在轨(天宫空间](http://image.uczzd.cn/11448696444141408155.jpg?id=0)

用户93xxx25

安全第一,科学评测。加油!