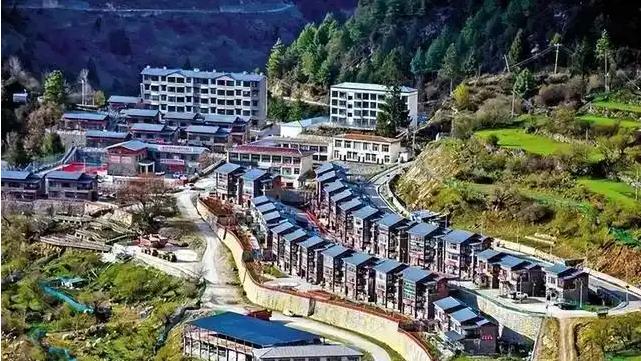

藏南现在最棘手的问题,还真不是印度在边境,修了几条搓板路、派了多少兵,而是它花了几十年时间,用人口当工具,硬生生把一场领土争端,搅成了“人口置换”的烂账。 等你反应过来的时候,地里种的庄稼换了人,村里的语言改了调,连老人讲的故事都变了味,这比单纯的军事对峙,恶心一百倍。 事实上,印度干这事儿可不是心血来潮,早在尼赫鲁时代就埋下了伏笔。上世纪60年代,它刚在边境吃了亏,知道硬碰硬讨不到好,就想出了个阴招:既然武力拿不稳,那就用“人”把地盘填实。 那会儿藏南还是珞巴族、门巴族的天下,整个区域里印度移民加起来不到一万,原住民占着九成以上的土地,过着刀耕火种却安稳的日子,他们的习俗、信仰跟西藏腹地一脉相承,连历法都用藏历。 可印度不打算给他们留余地。先是搞基建,打着“开发东北”的旗号,修了条从阿萨姆邦直通,藏南核心区的布拉马普特拉公路。这条路质量差得很,雨季一泡就塌,但架不住能运人运物资,北方邦、比哈尔邦那些穷得叮当响的农民,只要愿意往南迁,政府就给补贴。 一人给500卢比安家费,一家给2公顷耕地,还免10年农业税。这在当年可不是小数目,要知道,那会儿印度农民日均收入,才不到2卢比,等于白送两年生活费加一块地。 刚开始移民还带着试探,毕竟藏南气候湿热,跟北方完全不一样。印度政府更狠,直接把福利绑死在定居上:住满5年给永久居留权,住满10年能领低保,孩子能上政府办的学校,看病还能报销一半。 更损的是,这些福利只给“认同印度身份”的人,想领钱就得学印地语,想让孩子上学就得唱印度国歌,连宗教活动都得跟着印度教的规矩来。 珞巴族老人现在回忆,80年代那会儿,村里突然来了帮,说印地语的陌生人,扛着铺盖卷就占了村边的林地。村干部去找印度官员理论,人家直接甩过来一句“这是国家给的安置地”,转头就给移民发了土地证。 没过几年,移民越来越多,村里的水井被占了,狩猎的山林被划成“农业区”,连世代祭祀的神山都被圈起来,修了印度教神庙。有老人不服气,偷偷拆了神庙的围栏,结果被抓去关了半个月,出来后家里的耕地,直接被没收给了移民。 这还只是抢地盘,更狠的是文化上的“断根”。以前珞巴族孩子跟着老人学本族语言,唱古老的歌谣,现在学校里只教印地语和英语,课本里写着“藏南是印度不可分割的一部分”,连历史都改成了“印度先民开发的沃土”。 有个门巴族老师偷偷教孩子说门巴语,被举报后直接丢了工作,连养老金都没了。现在30岁以下的原住民,能流利说本族语言的不到三成,好多孩子连自己民族的传统节日都叫不上名字,反而能把印度的独立日日期背得滚瓜烂熟。 印度的算盘打得太精了,它知道领土争端靠谈判扯皮没头,只要把人口结构彻底改过来,将来不管是谈还是闹,都能拿“当地居民意愿”当挡箭牌。 80年代中印边境谈判的时候,印度代表就敢拿出所谓的“人口普查数据”,说藏南“印度籍居民占90%”,要求中国“尊重现实”。可谁都清楚,那些所谓的“印度籍居民”,九成都是近几十年迁过去的移民,真正的原住民早就被挤到了山旮旯里。 更恶心的是,印度还在玩“以夷制夷”的把戏。它从移民里挑了些年轻力壮的,组建了所谓的“边境自卫队”,给枪给粮,让他们盯着原住民。 这些移民靠着政府扶持,开起了小商店、小作坊,慢慢成了地方上的小老板,而原住民只能靠打零工糊口,很多人被逼着离开祖祖辈辈生活的地方,跑到阿萨姆邦当苦力。 有数据说,现在藏南的原住民比例,已经从60年代的90%跌到了不到5%,有些村落里甚至全是移民,连个说原住民语言的人都找不到了。 有人说这不就是“换种”吗?还真差不多。但印度比当年的殖民国家更狡猾,它不搞强制驱逐,而是用福利当诱饵,用时间当武器,一点点把原住民的根给挖了。 等你发现不对劲的时候,土地是别人的了,人口是别人的了,连文化都快被磨没了,这时候再谈领土主权,怎么说都显得被动。 最讽刺的是,印度一直喊着“反对殖民主义”,却在藏南干着比殖民更阴损的事。殖民时期好歹还保留了当地的文化习俗,印度直接是连根拔起,用福利和高压逼着原住民放弃身份认同。 这些年印度还在加码,修了更多的公路,搞了“一户一宅”的新政策,移民过来的家庭不仅给地,还给盖房子的补贴。甚至有消息说,印度打算把藏南的“人口目标”提到200万,彻底把这里变成“印度人的土地”。 可它忘了,土地的归属从来不是靠人口堆出来的,就像那些偷偷保留的经幡和纹样,只要根还在,就总有认祖归宗的一天。 只是这过程太熬人了,原住民被挤在角落,文化在慢慢消失,印度却拿着“人口优势”在国际上装可怜,说自己是“维护地区稳定”。 这种用人口当棋子的龌龊手段,比在边境修一百条路都更伤人。你说,这种靠着偷换人口搞出来的“主权”,真的能长久吗?