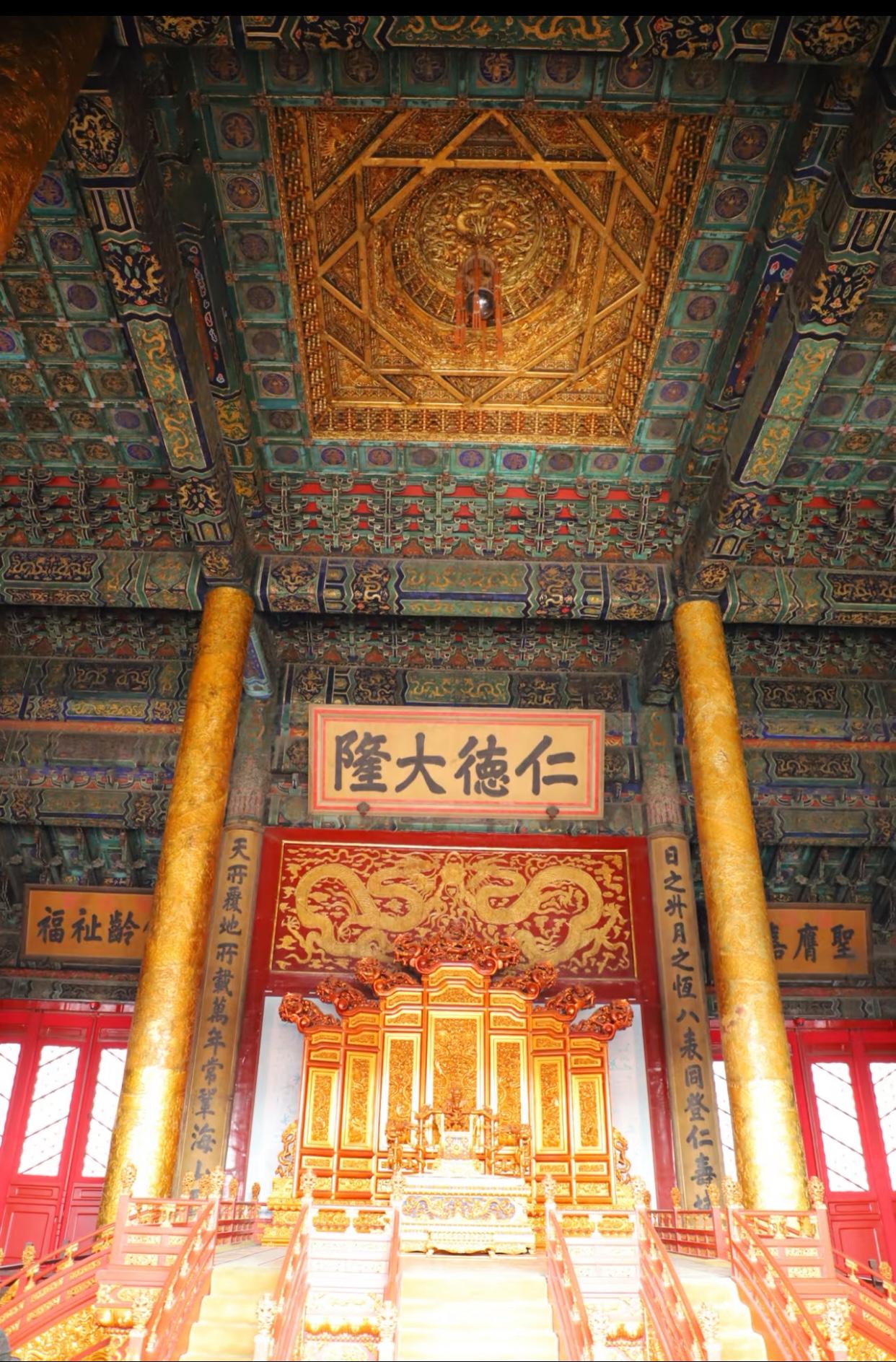

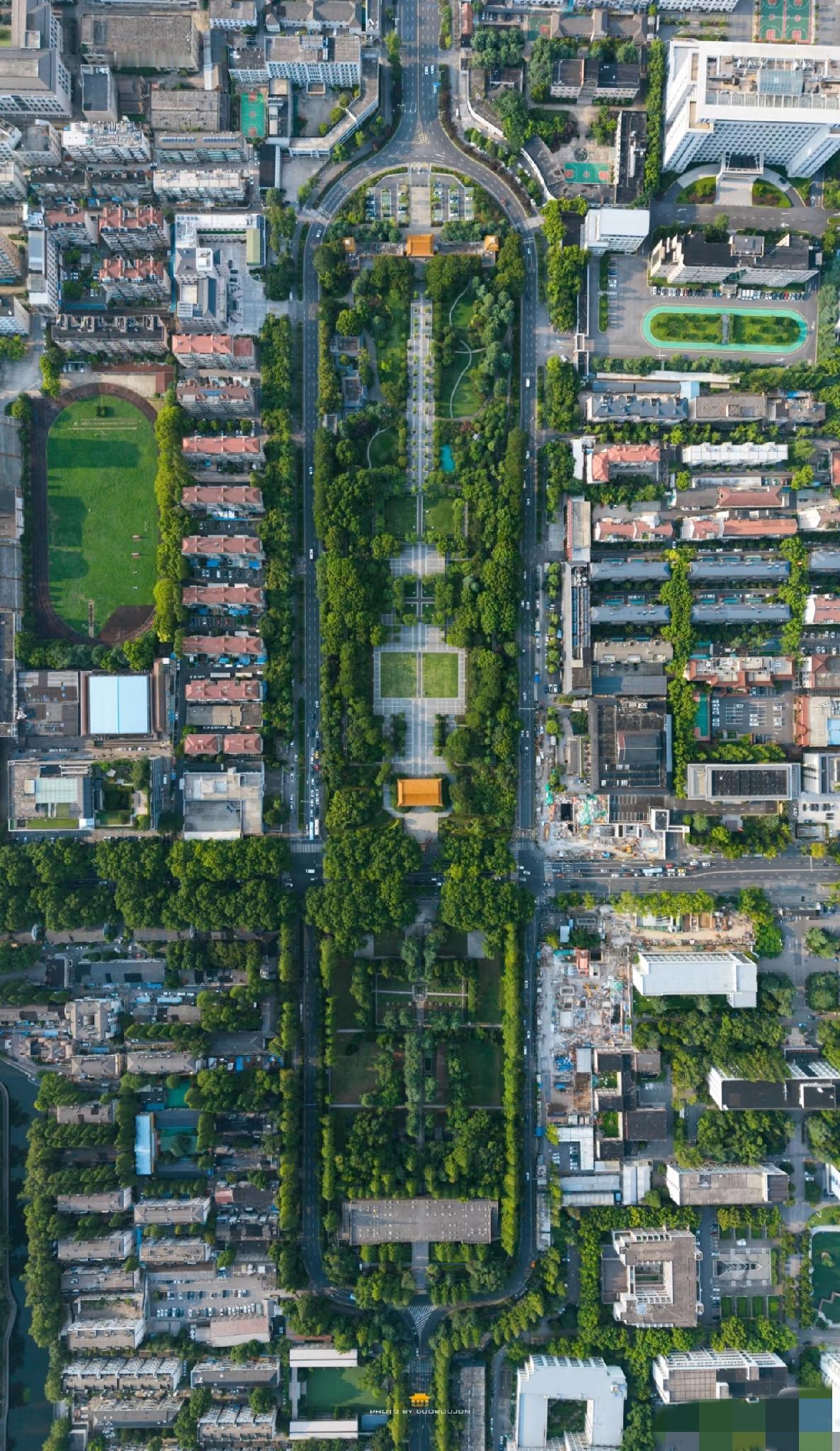

[太阳]去故宫游玩发现里头的地面砖已经凹凸不平,为什么不修一修?不是故宫“懒得修”,而是修一块砖的代价比我们想象得大得多。 要理解修缮的难度,得先知道这些地砖有多金贵,它们有个响亮的名字“金砖”,但并非用黄金制成,而是因其“敲之有声,断之无孔”的特质,以及堪比黄金的价值得名。 这些金砖的诞生地,是江苏苏州陆墓镇,从明成祖朱棣始建故宫的1420年起,这里就成了皇家御窑的专属产地,一块金砖的制作,堪称古代手工业的巅峰之作。 首先要从太湖底开采细腻的“泥骨”,经过7个月的晾晒、淘洗、沉淀,去除杂质后才能制坯,入窑后需用松柴慢烧130天,火候多一分则砖裂,少一分则不坚,出窑后还要浸泡在桐油中数月,使其防潮防腐,最终形成坚如金石的质地。 清代修缮时,工匠们还在砖面雕刻细微的龙纹,既彰显皇家气派,又能增加摩擦力防滑,铺设时更是暗藏玄机,每块砖之间的缝隙不足1毫米,整体地面带着千分之三的排水坡度,确保雨水能快速流走,不泡坏地基。 这样一块金砖,在古代就价值百两白银,相当于普通百姓几年的生活费,如今更是千金难寻,古法工艺几乎失传,能熟练掌握全套技艺的老匠人不足5人,而培养一名合格的金砖匠人,至少需要十年时间,年轻人大多不愿从事这份枯燥又辛苦的工作。 如今,故宫里的老金砖已经走过五六百年,部分砖面因游客踩踏和自然风化出现磨损,但想要更换一块新砖,却难如登天。 首先是仿制成本高得惊人,现代想要复刻金砖,不仅要还原古代的原料和工艺,还要面对极低的合格率,每烧制一万块砖,能达到故宫标准的不足100块,合格率仅1%。 这意味着,为了得到一块合格的金砖,需要付出数千块失败品的成本,加上人工、时间成本,一块仿古金砖的单价早已突破8万元,相当于一间普通商品房的首付。 更棘手的是匹配难题,老金砖经过数百年的使用,表面形成了温润的包浆,颜色也从青灰变成了略带温润的浅褐色,而新砖无论工艺多精湛,都带着生硬的光泽,需要几十年甚至上百年的“养”,才能与老砖的色泽、质感融为一体。 如果贸然更换,新砖会像“补丁”一样突兀,破坏故宫整体的历史气场,这违背了《威尼斯宪章》中“保护文物原真性”的核心原则,更重要的是,这些磨损的砖面本身就是历史的见证。 太和殿月台中央的地砖凹痕最深,那是历代皇帝举行大典时,百官跪拜的痕迹,长廊两侧的砖面弧度,是数千万游客脚步打磨的结果,每一道凹痕都藏着一段故事,是故宫“活的历史”,一旦更换,这些珍贵的历史信息就会永远消失。 既然不能轻易更换,故宫的工匠们就想出了更巧妙的办法,“加固为主,微修为辅”,用现代科技守护老地砖的生命力。 对于已经出现裂痕的金砖,工匠们不会直接替换,而是用特制的环保胶注入缝隙,再用原位水泥固定,既保证结构安全,又不破坏砖面的历史痕迹。 针对游客流量大的区域,故宫采取了限流措施,减少人群震动对地砖的磨损,同时推进“数字保护计划”,用三维激光扫描每一块地砖,建立详细的数据库,通过AI模拟磨损趋势,提前预判需要加固的区域。 此外,故宫还在与高校合作,研发低成本的仿古材料,尝试在非核心区域使用,既降低维护成本,又保护核心区域的原砖;通过社会捐款和国际合作,募集专项保护资金,让这些“老地砖”能继续承载历史。 如今再踏上故宫的地砖,脚下的凹凸不平便有了特殊的意义,它们不是“破败”的象征,而是时光的印记、工艺的结晶,更是故宫活化保护理念的体现,一块砖的代价,不仅是金钱的昂贵,更是对历史的敬畏、对文化的坚守。 这些带着岁月痕迹的地砖,就像一位沉默的老者,用凹凸不平的表面,诉说着紫禁城五百年的风雨沧桑,也告诉我们,真正的保护,不是追求完美的崭新,而是留住真实的历史。