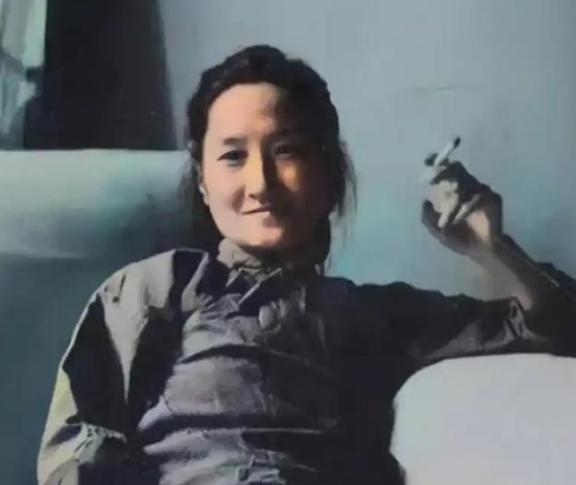

1979年,一名知青和农村姑娘相恋,他母亲却极力反对,当众扇了他一耳光,强行将其拖回了城。15年间,知青写了无数信给她,却都石沉大海。直到母亲找到女子,才知道为何失去联系。 一场巴掌,生生拆散了一对恋人;十五年通信,竟然全被第三者截留。1979年年初,国务院开始允许知青返城,至此上山下乡运动正式结束,但对于济南知青马思德来说,返城的路上却留下了刻骨铭心的痛。当真相大白的那一刻,所有人都沉默了。 从1962年至1979年末,全国累计下乡的城镇知识青年多达1776.48万人,马思德就是其中普通的一员。1974年,18岁的他从济南来到山东莘县王家楼大队插队落户。那时候的农村条件艰苦,但年轻人总能找到生活的乐趣。马思德文化水平高,经常帮村民写信算账,很快在当地站稳了脚跟。 李英是村里的姑娘,比马思德大一岁,人长得俊俏,性格也开朗。两人在田间地头相识,从相识到相知,从相知到相恋,这份感情来得自然而纯真。在那个物质匮乏的年代,两个年轻人的爱情简单而真挚,他们约定等条件允许了就结婚,在农村扎下根来。 知青返城的起始点一般是1976年李庆霖事件,此后上海知青丁惠民曾于1978年10月在西双版纳两度向国务院写联名信,而真正促成知青返乡的最大导火线则是上海知青瞿林仙在1978年11月12日西双版纳难产死亡。1979年年初,国务院开始允许知青返城,消息传到王家楼大队时,马思德兴奋地准备回家向母亲介绍自己的恋人。 马思德的母亲是城里的干部,对儿子的未来有着明确的规划。她已经托人给马思德在城里安排了工作,还物色了门当户对的城市姑娘。当听说儿子要娶农村姑娘时,马母坚决反对。在她看来,儿子好不容易有机会返城,怎么能被一个农村姑娘拖累? 母子俩为此争吵了好几个月。马思德坚持要娶李英,马母则用断绝母子关系来威胁。僵持不下时,马母做了一个决定——亲自去农村把儿子带回来。1979年夏天,马母带着几个亲戚来到王家楼大队,当着全村人的面,给了马思德一个响亮的耳光,强行把他拖上了车。 回到济南后,马思德被安排在邮电局工作。虽然有了稳定的收入,但他放不下李英。他开始给李英写信,从最初的每周一封到后来的几乎天天写。他在信中诉说着思念,描述着城里的生活,承诺一定会想办法接她到城里来。 在王家楼大队,李英同样在等待。她拒绝了村里所有的求婚者,坚信马思德会回来接她。但奇怪的是,她从来没有收到过马思德的任何一封信。村里的邮递员说没有她的信,这让李英既困惑又失望。 李英收信的地址是她姐姐家。她姐姐嫁到了县城,有了自己的小家庭。因为李英住的地方偏僻,平时的信件都寄到姐姐家再转交。但李英不知道的是,马思德的所有信件都被她姐姐私自扣留了。 李英的姐姐认为马思德只是个会写诗的知青,在城里没什么前途,配不上自己能干的妹妹。更重要的是,她担心妹妹嫁到城里后,自己就失去了娘家的依靠。基于这样的想法,她决定阻止这段感情。 时间一天天过去,马思德写的信越来越多,却始终收不到回信。他开始怀疑李英是否还爱着自己,是否已经另投他人怀抱。这种折磨让他痛不欲生,但他仍然坚持写信。 1985年,马思德考上了电大,后来进入出版社工作,还当上了副总编。事业上的成功并没有带给他快乐,他的房间里挂满了李英的画像,那些都是他凭记忆画下的。同事朋友都劝他另找一个,但马思德始终放不下这份感情。 1994年,李英的姐姐做了一件让马思德彻底绝望的事情。她冒充李英的名义给马思德写了一封信,说李英已经嫁给了县里的干部,有了孩子,过得很幸福,让他不要再写信打扰。收到这封假信后,马思德彻底崩溃了。他患上了严重的抑郁症,辞掉工作,整日把自己关在房间里。 看着儿子日渐憔悴,马母终于意识到自己当年的错误。她决定亲自去找李英,希望能弥补自己的过错。经过多方打听,马母从邮局查到了李英收信的地址,亲自赶到莘县。 当马母找到李英的姐姐时,真相终于大白。面对质问,李英的姐姐不得不承认了自己的所作所为。她从床下拿出一个大箱子,里面装满了马思德15年来写给李英的信,足足几百封。每一封信都整齐地折叠着,见证了一个男人15年的痴心等待。 李英看到这些信时几乎不敢相信。她打开一封又一封,读着马思德15年来的思念和承诺,泪水止不住地流。原来这些年来,马思德一直在想着她,一直在等着她,而她却因为姐姐的自私错过了这么多年的幸福。 1995年春天,马思德和李英终于重逢,15年的误会得以化解。这个跨越时空的爱情故事,让我们看到了真情的可贵,也看到了人性的复杂。你身边有没有类似的遗憾故事?时间能否真的治愈一切?欢迎分享你的看法。