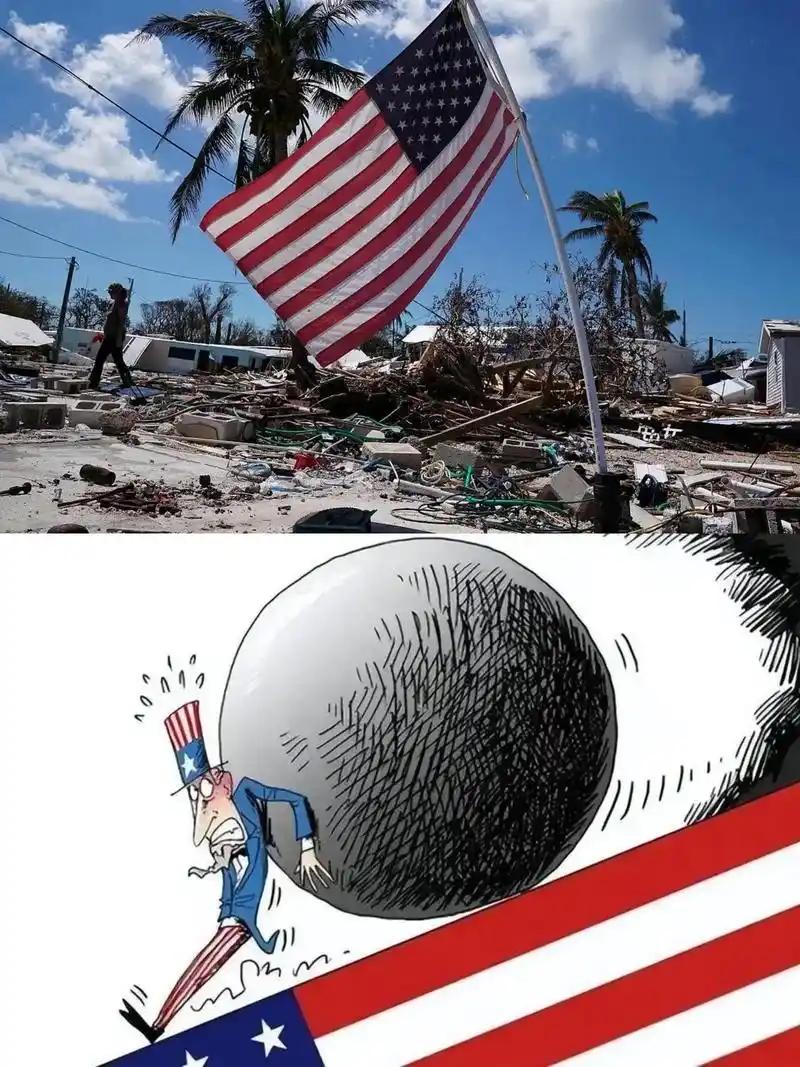

泽连斯基又画下了一张大饼:红军城陷落之日,便是乌克兰胜利之时。 很容易理解,司机的算盘是想把红军城变成第二个巴赫穆特,用巷战和血肉磨坊拖垮俄军。这想法,情理之中。但现实,往往在意料之外。 想想巴赫穆特,乌军最精锐的部队填了进去,最终得到了什么?“瓦格纳的绞肉机”之名,是用乌克兰士兵的鲜血铸就的。再想想马里乌波尔,那座钢铁厂坚守到最后,成了不屈的象征,但城终究是破了,地终究是丢了。 拖垮俄军了吗?没有。一个又一个的乌克兰主力旅,反而在这些“堡垒”中被一点点消耗殆尽。 于是,一种独特的“乌式赢学”应运而生。其核心要义在于:每一次战术上的失败,都是一次战略上的胜利;每一块领土的丢失,都是为了更好地消耗敌人。按照这个逻辑,地图上不断缩小的控制区,俨然成了一份“胜利进度表”。 丢阿夫迪夫卡,是在为后续反攻积蓄力量;弃巴赫穆特,是为换取国际同情与军援。如今,轮到红军城了。等俄军真拿下了这里,彻底控制了整个顿巴斯,按照这套赢学理论,那岂不是意味着乌克兰取得了“决定性的、史诗级的伟大胜利”? 这场景,看似悲壮,看似合理,实则荒诞。 基辅街头,征兵的年龄一放再放;前线战壕,士兵的弹药一省再省。西方援助的靴子迟迟落地,而莫斯科的战争机器却仍在轰鸣。司机口中的“胜利”,越来越像是一场基于国际舆论场的表演,而非战场上的现实。 大争之世,棋至中盘。当一方只能将“生存”本身定义为胜利时,这本身就已经说明了问题。红军的得失,已不仅是一座城市的攻防,更成了一面镜子,照出了残酷的实力对比与那不愿被直视的战争终局。 堡垒一座座陷落,口号一次次重复。只是,乌克兰的鲜血,还能为这套“赢学”支付多久的学费?

冰川

基辅沦陷,带着荣誉的司机流亡欧洲。