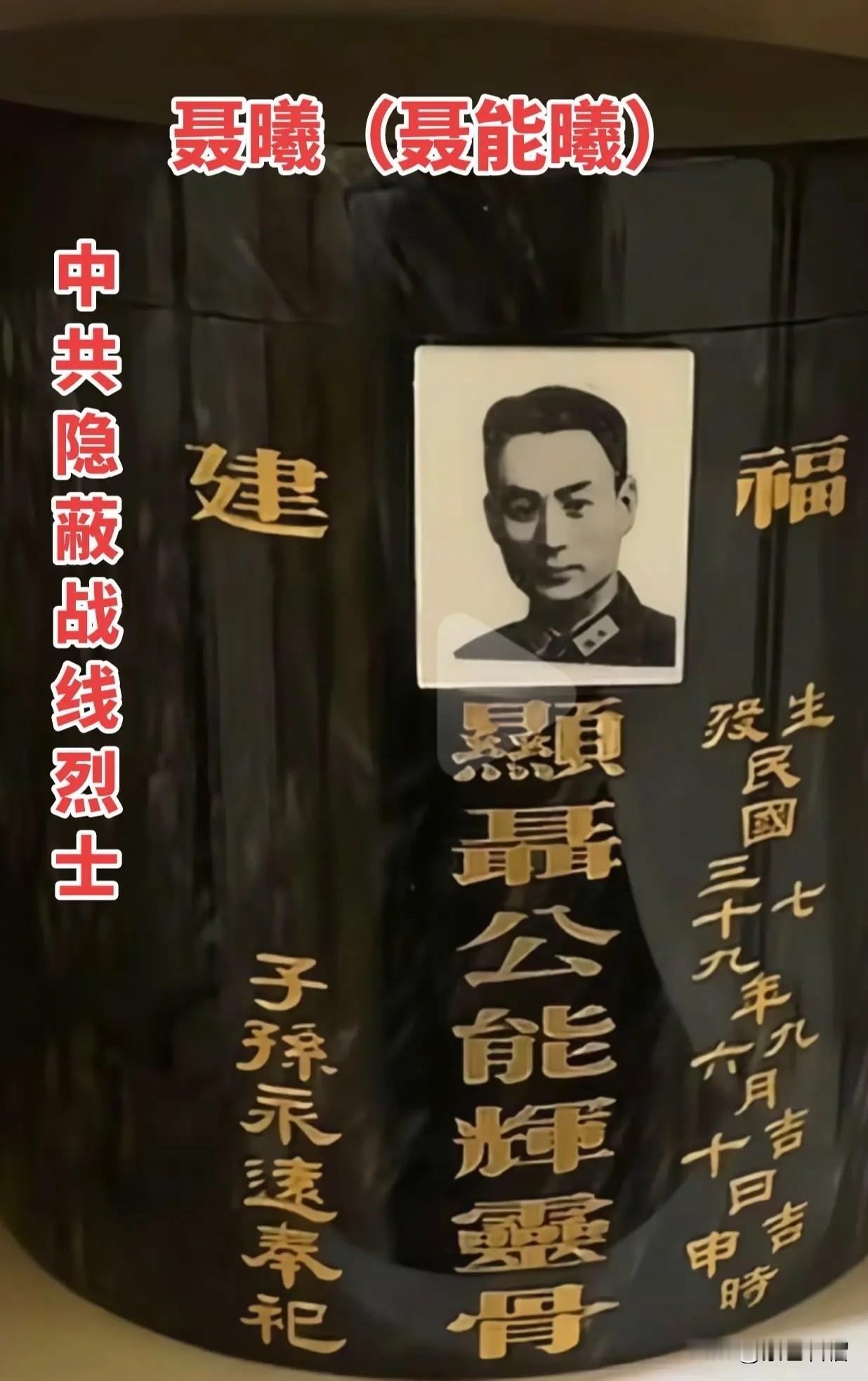

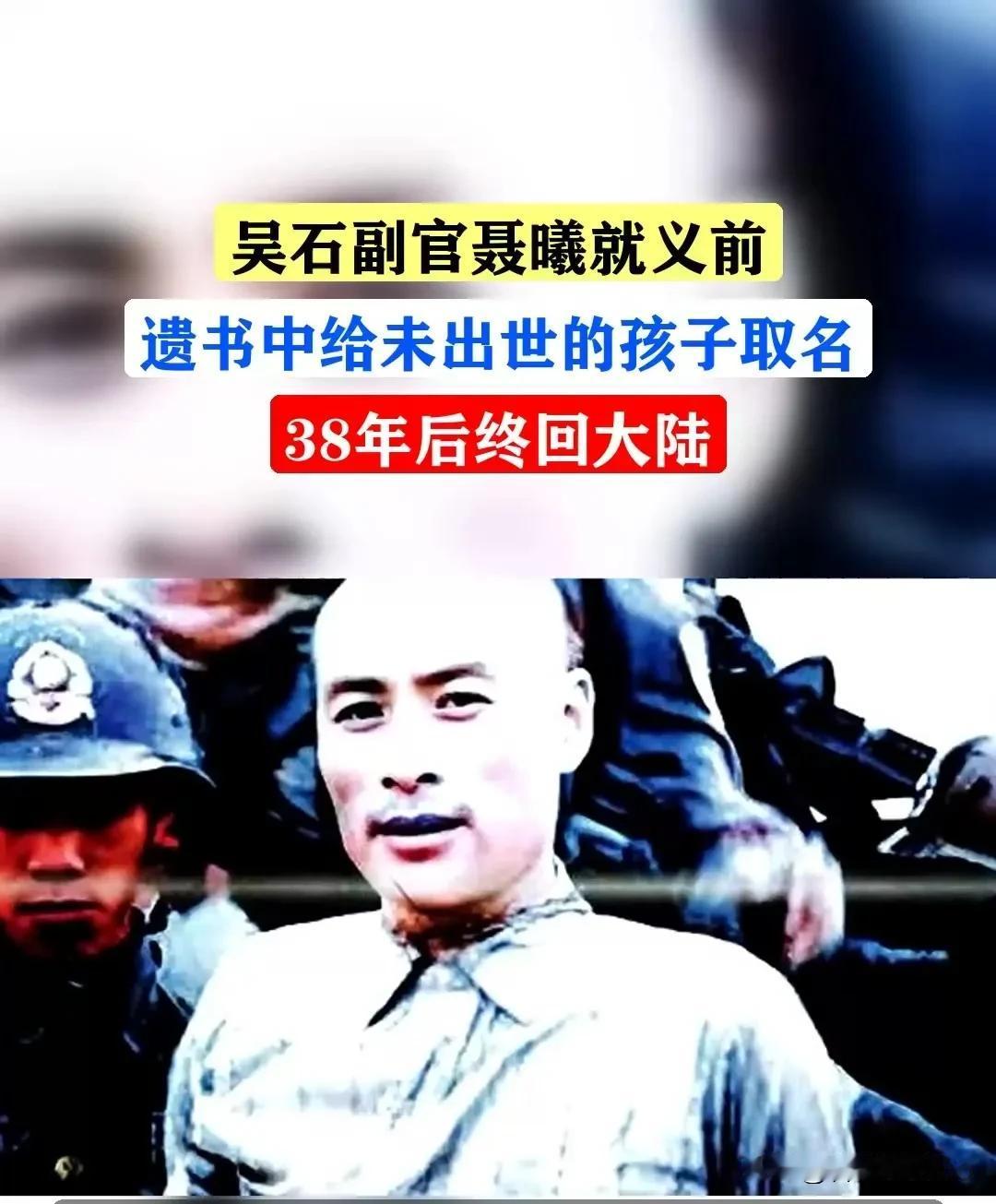

聂曦烈士的骨灰找到了,被保护得很好!还有一个让人又振奋却又心酸的消息,他还有个1950年出生的儿子。 2025 年福州聂家老宅,75 岁的聂尚骥捧着父亲聂曦的骨灰盒,指尖抚过盒身。 骨灰盒刚从台北运回,盒盖内侧贴着聂曦 1937 年的照片 —— 那时他投身抗日救亡,眼神清亮如炬。 他将盒子放在院中茉莉花丛旁:“爸,回家了,您护下的档案早帮了解放军。” 这句迟到 75 年的话,藏着两代人的遗憾与坚守。 聂曦 1917 年生于福州,中学因带头反日货被开除。 1935 年瞒家人考黄埔军校,抗战时在长沙会战带伤指挥,立下战功。 后不满国民党腐败,秘密加入地下党,潜伏军政系统。 1949 年接下重任:守护即将运台的东南防务绝密档案,那是解放沿海的关键。 1950 年秋,台北医院里,高秀娟抱着刚出生的聂尚骥,眼神空洞。 几天前马场町的枪声,宣告聂曦的牺牲 —— 他赴台后建情报网,因叛徒被捕。 特务用烙铁、冰水逼供,聂曦只说 “不知道”,就义前写 “档案安全,家国必统一”。 特务警告高秀娟:“敢提聂曦,孩子也保不住。”聂尚骥三岁时,高秀娟带他在台北摆摊卖绣品。 他喊别人 “爸爸”,母亲抱他哭:“我们姓黄,不姓聂。” 从此他叫 “黄尚骥”,对外只说 “爸爸在远方工作”。 邻居议论 “没爹的孩子”,他攥着母亲给的银簪跑回家 —— 那是聂曦赴台前给她的信物。 上小学时,老师让写 “我的爸爸”,聂尚骥哭着写不出。 高秀娟帮他写:“爸爸是好人,在远方保护大家。” 她没说,聂曦当年扮搬运工,在福州研究院书库藏档案,三天没敢出门。 他把银簪藏书包底,簪头 “曦” 字磨亮,却不知是父亲的名字。 中学时聂尚骥成绩优异,梦想当工程师。 高秀娟省吃俭用供他,每天叮嘱 “别惹事”—— 怕他像聂曦一样 “出头”。 同学问 “为啥你姓黄妈妈姓高”,他按教的说 “爸爸入赘”。 他不知道,聂曦当年为潜伏改名换姓,忍辱负重,很少联系家人。 1973 年,聂尚骥考上淡江大学土木系。 高秀娟送他时,塞给他一张纸:“聂曦,福州人,1917 年生。” “这是你爸爸,为保护国家没能回来。” 这是她第一次说聂曦牺牲。 聂尚骥折好纸放钱包,指尖抚过 “聂曦” 二字,终于懂了母亲的隐忍。 大学毕业后,聂尚骥留校任教,一边工作一边找父亲线索。 台北档案馆查不到 “聂曦”—— 档案早被销毁,只剩 “1950 年马场町牺牲军官” 的模糊记载。 高秀娟精神渐差,对着银簪说:“聂曦,尚骥长大了,像你一样有出息。” 他听母亲讲聂曦在福州的事:“他喜欢茉莉花,说像家乡的味道。” 1987 年两岸开放,聂尚骥激动得失眠。 他赴福州找聂家老宅 —— 那是聂曦和地下党商量藏档案的地方。 老街区已拆迁,他逛半个月问 “认识聂曦吗”,没人知晓。 只在福建档案馆查到 “1949 年匿名移交防务档案”,推测是聂曦所为。 2006 年退休后,聂尚骥全力寻亲。 他网上发信息,联系台湾历史机构。 一位前狱警后人告诉他:“我父亲看守过聂曦,骨灰在六张犁公墓。” 他在公墓找三天,终于找到编号 0637 的骨灰盒,盒上模糊的 “聂” 字让他泪崩。 2025 年,经 DNA 和族谱核实,骨灰确属聂曦。 聂尚骥捧着骨灰,经两岸民间机构协助运回福州。 聂家老宅门口,亲戚举着聂曦的照片等候 —— 照片里的他戴抗日勋章,笑容坚定。 他哭着说:“爸,您的心愿都实现了。” 如今,聂尚骥把骨灰安在茉莉花丛旁 —— 那是母亲最爱、聂曦曾接头的地方。 银簪和档案复印件陪在骨灰旁,档案现藏福建档案馆,成了革命文物。 他常给晚辈讲聂曦的故事,淡江大学学生也来听,感受家国情怀。 他联系文物部门整理父亲事迹:“要让更多人知道他的付出,不被遗忘。” 夕阳下,茉莉花绽放,骨灰盒在花丛中安宁。 跨越 75 年的守望终得圆满,聂尚骥以 “聂家人” 的身份,告慰父母在天之灵,让聂曦的故事永远流传。 信息来源:福州晚报——聂曦三十三载人生写尽忠诚