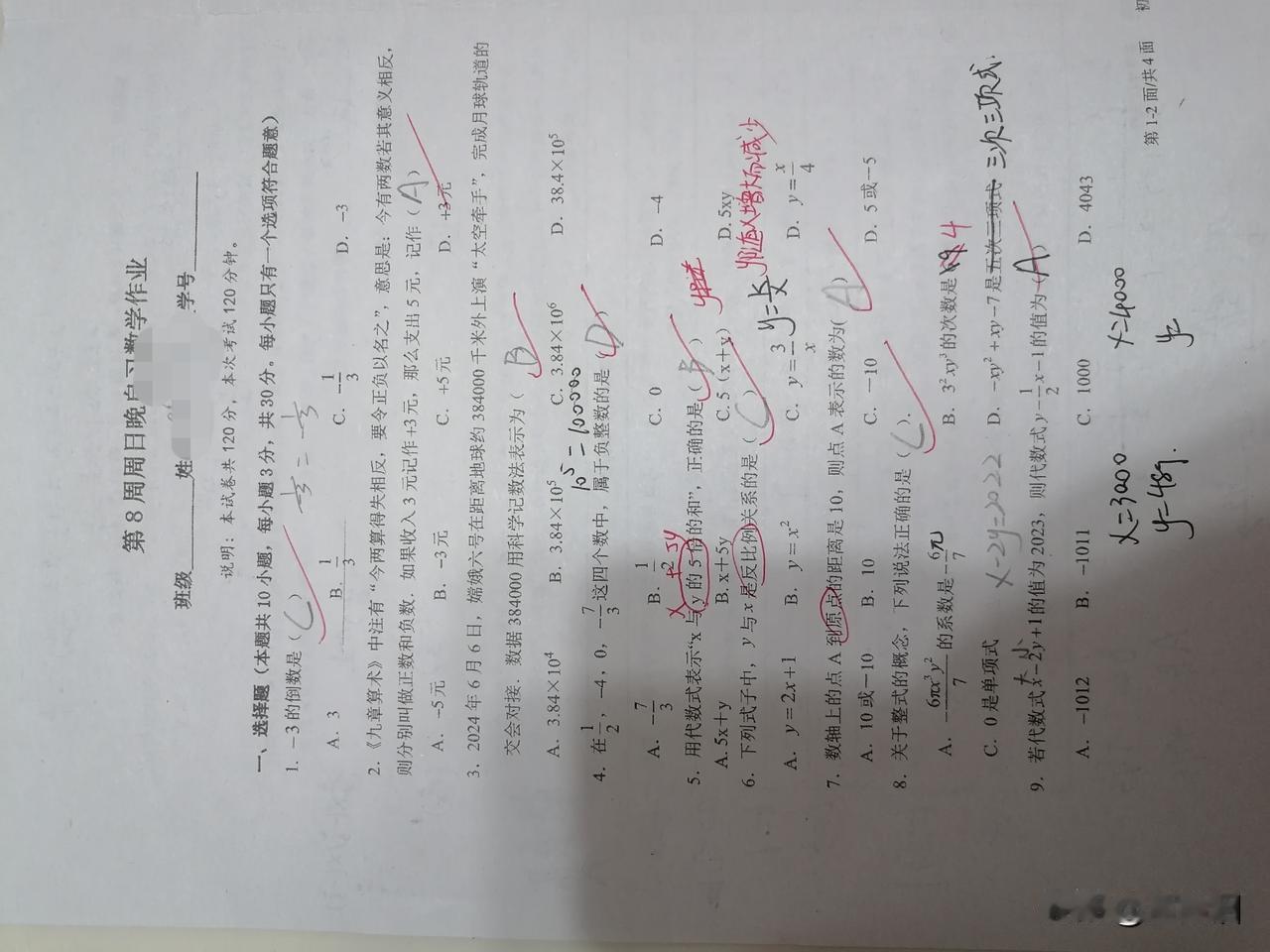

1938年,在美留学的钱学森和导师冯·卡门兄妹,以及其他中国学子的珍贵合影,也就是在这个阶段,钱学森刻苦努力,在导师的指导下进行了高速空气动力学的研究。 站在中央的年轻人神情很直,像刚从风洞边回过神。 旁边的匈牙利老先生笑意淡淡,兄妹也在场,几位中国学生围拢着,像一小簇火。 年月是1938年,地点在加州。谁也没意识到,这一圈人将把三种命运拧在一起,把一串学术脉络系到几块大陆上。 冯·卡门的根在欧洲。小时候被父亲按住不让早早钻进数学的窟窿,成年后还是一头扎进去了。 哥廷根的课堂像熔炉,普朗特的边界层理论开了天窗,风洞里嗡嗡作响,纸上密密麻麻的方程像蚂蚁爬。等到欧洲起了风浪,他拎着行李去了美国,在加州理工盘下一处地界,把风洞做大,也把学生招来。 讲课不摆架子,做题不藏招,脑子快,手上也勤,人到哪儿,研究场子就热到哪儿。 中国学生的身影陆续出现。 钱学森是走路生风的那一位,1935年在麻省理工打下底子,1936年敲开加州理工的门,与冯·卡门对面坐下,两个回合就彼此看对了眼。算起来他还不到三十岁,拿笔的手不抖,眼神里有一点不服输。 对流场的敏感,像听音准的人听到了暗处的和声,高速气流的脾气被他一点点摸出来。 实验室里灯常亮到半夜,数据翻来覆去,他把方程熬成汤,再从汤里捞出规律。 1939年接连拿下航空科学和数学两个博士,名声在校内窜得很快。 同门里还有两位,钱伟长原是读文史,九一八的消息砸到头上,心里像被火燎过,硬生生转向数理。家里清寒,靠奖学金过关,去多伦多读书,1942年拿到应用数学博士,后来也在加州理工进修。回国后,不爱抛头露面,喜欢搭框架,把力学所、自动化这套家底慢慢铺开,像是给后来人修路。郭永怀的心思更硬。 1938年前后考上出国名额,却不愿接过日本人发的护照,宁肯歇上一阵。辗转去北美,终到加州理工。1956年回国投入尖端任务,1968年飞机失事,警卫员和他抱在一起,怀里夹着热核导弹试验文件,场面狠,话不多,意思全在当中。 战火烧到终点,1945年秋天的德国冷得厉害。 一个会议室,三代师徒坐在一线,普朗特对面,冯·卡门和钱学森穿着军装。 桌上的资料一摞摞,墙边有人记笔记。气氛像绷紧的弦,谁也不愿多说一句废话。学问这玩意儿,原是清水,遇上权力,立刻变成浑汤。 那天之后,德国的导弹资料被分批收走,世界的牌桌重新洗了一遍。 钱学森在美国的舞台不小,研究重器,出入机密部门,身上挂着顾问头衔。新中国的消息传来,他心里像有人敲锣,思乡和责任搅成一团。提出回国,路却被卡住。 1950年夏,被扣住五年,门窗上都装了眼睛。 冯·卡门四处打信,替学生担保,以他那点颜面去顶风。人情就像梁上方木,不响,可是撑着。 拖到1955年,谈判桌上有了转圜,船开向东方,他站在甲板上,风把衣角吹起。 回到北京,脚步没慢。 他忙着组建力学研究所,盯着火箭与导弹的整套骨架,从材料到控制,从试验到发射,事无巨细。1960年探空火箭升起,戈壁的天很远。1964年十月爆出第一声巨响,很多人红了眼眶。1966年导弹与原子装置合璧,技术与组织的两条线拧成一根钢缆。 1970年春天,第一颗人造地球卫星响起熟悉的旋律,天安门的笑脸被镜头收住。 期间还要筹建测控网、远洋测量船,也要盯核潜艇,工程串得密,节点咬得死,像编网,漏不得。 他的执拗从小养成,家学里讲清白,也讲担当。 父亲写给他的字条被他一直珍藏,几句为人处世的话像钉子钉在心上。 做学问要正,要干净,要对得起天地。在美国有高薪和掌声,回到国内有风沙和压力,他选了后者。不是豪言,是一条老路的延伸。 利在天下者必谋之,这句话他没拿出来说,可做起事来,看得见。 冯·卡门对中国学生的评价挺实诚,肯学,能吃苦,手脚麻利。 更要紧的是,关键时刻拎得清。他教的不只是公式和模型,还有做事的章法。实验室里,你做错了,他会让你自己找原因,把错误像路标一样插在地上。等学生回国,各自顶上关键岗位,那些章法就像骨头,撑住了一身筋肉。 普朗特在德意志的风暴里被裹挟,冯·卡门在美利坚的体系里成名,三个中国学生在新中国的工地上把钢筋水泥浇实。学术谱系像一条细细的河,时局把它推向不同的入海口。有人做理论,有人抓工程,有人守秘密。 哪一环松了,整条链子都折。三个人物三种脾性,缝在一起,恰好补齐。 科学没有护照,科学家总要落地生根。 1938年的那张合影,是一束将要点燃的火。风洞的轰鸣,纸页的沙沙,夜半的争论,构成一种少见的氛围。年轻人的眼神不飘,老先生的嘴角含笑。 谁能料到,几年后他们会在德国的翻译桌前扮演彼此的对手,又在更远的东方成就另一番图景。 钱伟长把“文科救不了国”挂在嘴边,不是看轻文化,而是看重工业化急需的齿轮和螺栓。