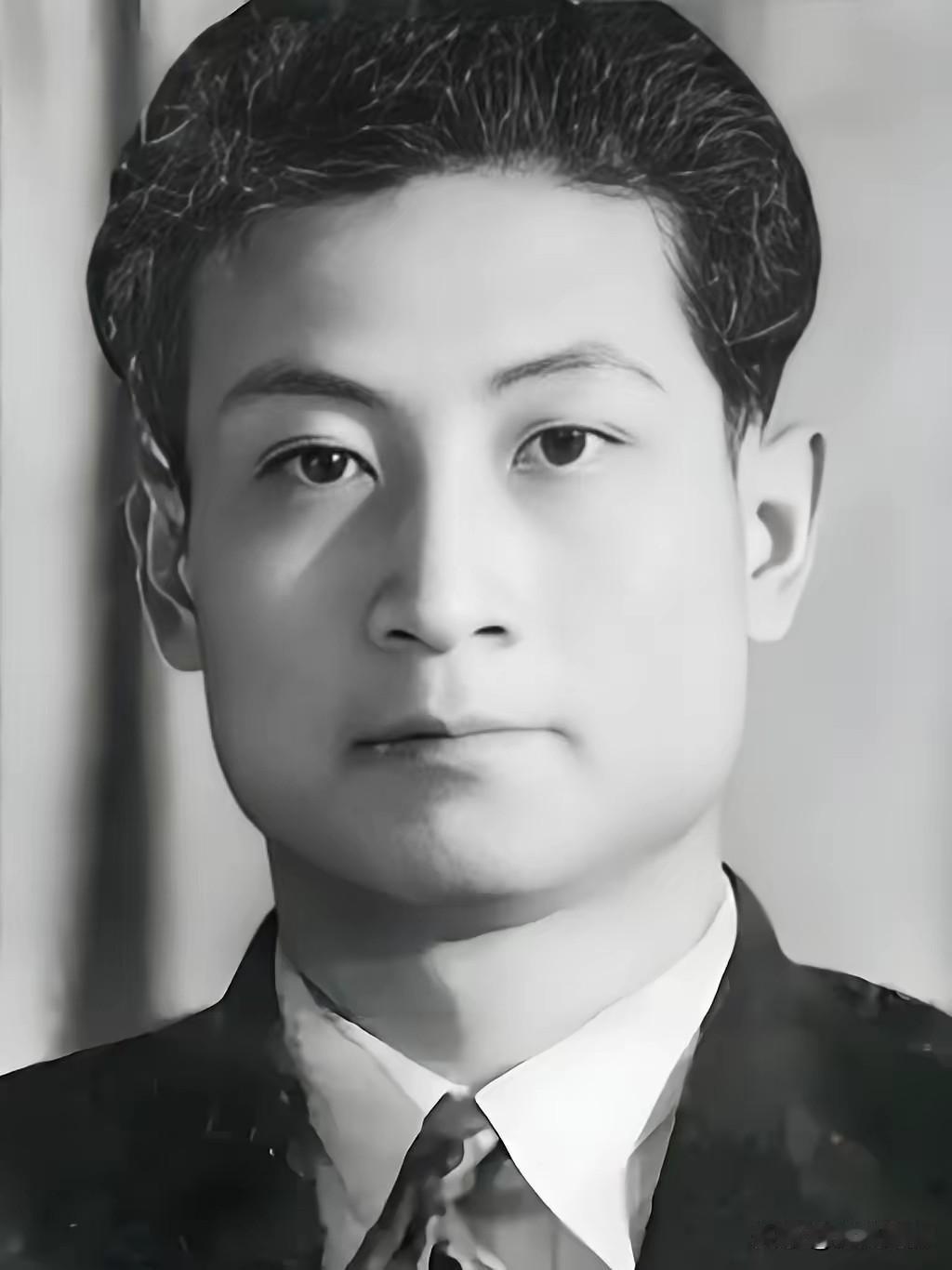

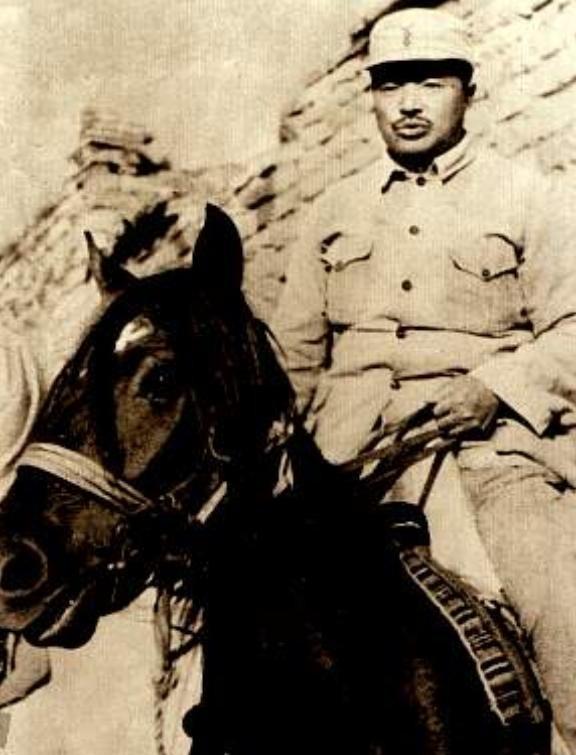

1972年,陈毅元帅追悼会,毛主席在遗像前默立,转身看到了粟裕,手紧紧握在一起,留影,永恒的回忆!追忆先辈的光辉历程,传承红色基因,发扬优良传统,弘扬正能量,革命永葆青春! 北京的天,到了冬天总是沉着,像要压低声音似的。 1972年那场追悼会,就是在这样的天里办的。早上进八宝山那会儿,地上的雪踩一脚一个响声,像有人在咬牙。 那天谁也没敢迟到,衣服都穿得厚,一圈人围着灵堂,不说话,就那么站着。 风刮过来的时候,有点像老电影里那种长镜头——人一动不动,旗也不晃。 灵堂里那张遗像放得正,不大不小。陈毅,穿着军装,眼神正直,嘴角收着,像是刚开完会回到办公室那样。 毛主席来了,没人喊,也没人起哄。 就是那一瞬间,身边的空气一下子变了。 谁都不说话,不动,好像他还没走近,大家就提前屏住了呼吸。 毛主席走得慢,鞋底踩在地砖上,发出轻微的“哒哒”声。他不是走得虚,而是走得沉,每一步都像知道要去面对什么似的。 他站在遗像前,没做手势,眼睛盯着照片看了半分钟。有人说那时候他嘴唇动了一下,但没人听见他到底说没说话。 转身那一刻,他看到了粟裕。 两个人的眼神对上了。隔了几步路,不远。谁也没先说话。 粟裕站得笔直,神情也绷着。其实他那天也老了,头发灰白,脸上没多少表情。他看着毛主席,眼神里有点复杂的东西,夹杂着敬意、疲惫,也可能是某种不能说的东西。 毛主席走过来,伸出手,粟裕也伸出手。 两只手握在一起,停了几秒,不用说什么,所有人都看见了。 那不是礼节性的动作,也不像平时开会寒暄用的那种握手,两个人手心都攥得紧。 那一瞬间,好像他们回到了以前,回到江南,回到战壕边,回到谁都还年轻、还在第一线的那些年。 很多人后来都记得这个场景。不是因为那张照片上了报纸,而是因为那一握手,说了太多话。 有些话说出来就轻了,不如用这种方式留住。 追悼会那天,周恩来念悼词。 声音不高,不快不慢。他念得很稳,但念到“光明磊落,襟怀坦荡”那几个字的时候,声音停了一下。周总理眼镜上的雾气挡住了眼睛。 他没多说,咽了一口气,把后半段念完了。 念完没急着走下去,就站了几秒,下面没人鼓掌,也没人动,整整肃了十几秒。 陈毅是个什么人,大家都清楚。但真正记得他的,不止是这场追悼会。 他这一生啊,说白了,像在泥地里拱着走出来的。1939年,那会儿他在水西村,刚把新四军江南指挥部搭起来。屋是老百姓家的破瓦房,墙皮掉一半,屋顶漏风,蚊子能从窗缝里飞进来再飞出去。 他住那屋睡的是木板床,脚边挂根绳子吊手电筒。开会就在小院里,木箱子一搭就是讲台。 他常挂在嘴边的一句话是:“打鬼子得拧成拳头,不是一根一根地甩。”那年他跟粟裕搭班子,一个是主意多,一个是执行快。 两人不争功,也不绕弯,吵过架,但从来没翻脸。 日伪军围得紧,陈毅身边人说得最多的是:“不能急。”他嘴里叼着烟头,一边看地图一边念叨:“这村子得留人,那边路得堵住。”他不是靠胆子打仗的,是靠算账。 最怕的不是鬼子多,而是底下人各干各的,他说:“十根手指乱动,不如一拳砸出去。” 江南那几年,粟裕常去前线,陈毅多留后方调度。可一旦有大仗,两人就都出马。有一回晚上被围,陈毅让人断后,自己骑马带小分队突围。 马是借的,太瘦,跑不快。他笑着说:“咱也不挑了,腿没折就行。” 也是在那会儿,他认识了张茜。文工团的,唱得一口好戏。第一次见面是在饭堂边上,她递他一张简报。他看了一眼,说:“字写得不错。”那姑娘笑了笑,说:“你别糊弄我。”两人就这么熟了。 他们没办婚礼,部队条件不允许。屋里挂了根红布,陈毅写了一首《佳期》,也没念出来,就夹在本子里了。晚上回去,他一边写命令一边看张茜补衣服,说:“这屋太破,明年给你换个大的。”张茜没回话,只是把补好的军裤放在一边,靠着墙坐下了。 那几年过去,部队打到南边,再转北上。 他们聚少离多。 陈毅从军人变成市长、外交部长,一步步走上去,但没变的,是他讲话还是那种腔调,干脆。 在外交部,他改文件改得狠。一些辞藻多的,他看一眼就划掉,说:“写给人看的,不是写给天听的。”秘书吓一跳,他摆摆手说:“别怕,实话能说。” 后来他身体不好,心脏不稳,常常会咳。会也不落,讲话也不短。有次会议中他咳了好几回,有人让他歇一歇,他摆摆手,说:“坐着讲也行。” 1972年1月6日凌晨,他走了。没交代太多话。那时候他脸色很淡,眼睛闭得实实的。张茜坐在他床边,握着他的手没松开。直到医生摇了摇头,她才低下头,轻轻说了一句:“你歇歇吧。” 追悼会那天,她穿了一身黑,眼睛红肿。没哭出声,只是低着头,一直没说话。 后来水西村修了纪念馆,屋子翻了,桌椅还在。 墙上那张老照片,陈毅和张茜并排站着,衣服皱,背景模糊,表情却真。 那张照片一直挂着。