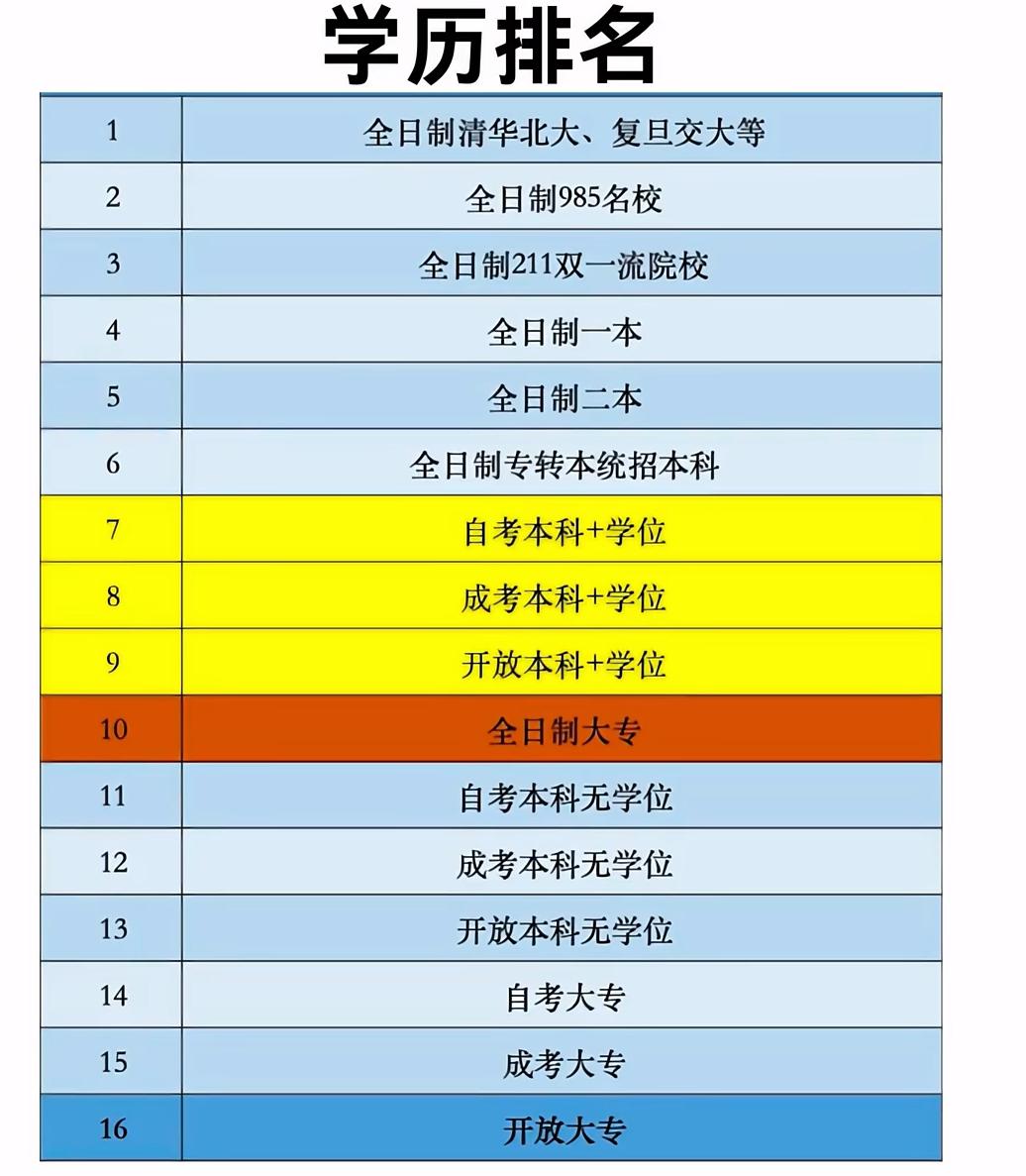

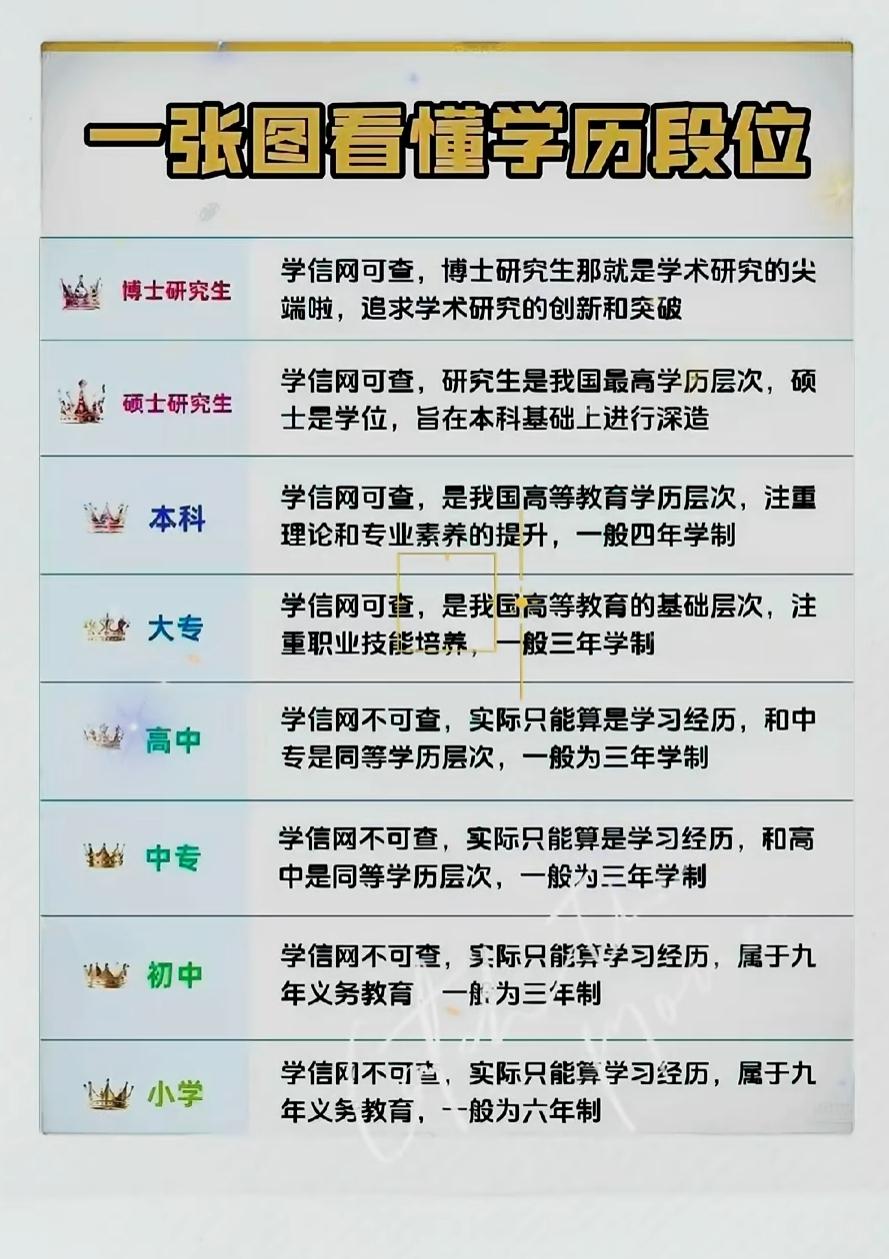

这份“学历鄙视链”,真的能定义你的人生吗? 最近看到一张“国内学历鄙视链”表,从211、985排到开放教育,每一层都标注着“社会排名”。盯着这张表,忽然想起身边人的故事——有人拿着985学历进了大厂,却抱怨“卷到失眠”;有人自考本科考公上岸,活得比很多全日制本科安稳;还有人开放教育拿证后,靠着技能在小公司当了主管。 这张表的“第一层”是211、985、双一流,入学方式是高考或自主招生。确实,这些学历是“敲门砖里的硬通货”——大厂校招卡第一学历,公务员热门岗位标“双一流优先”,连相亲市场里,“清北复交”都像自带滤镜。但这层学历的代价,是千万考生挤独木桥:有人复读两年才考上985,有人进了名校却因专业冷门,毕业时拿着和双非学生差不多的offer。 第二层公办本科、第三层民办本科,都是全日制本科,但两者的差距,不止是学费。公办本科的师资、实验室资源更足,考研率普遍比民办高;民办本科的学费一年几万,很多学生毕业时背着助学贷款,却要和公办本科竞争同一份工作。但也有人在民办本科里拼尽全力:辅修第二专业、考下职业证书,反而比某些“混日子”的公办本科生更受雇主青睐。 第四层统招专升本,是专科生“逆袭全日制本科”的唯一途径。它的含金量比自考、成考高,但难度也大:很多省份的专升本录取率不到30%,考上后还要再读两年,毕业时拿着“专科起点本科”的毕业证——有些企业会在招聘里写“全日制本科(不含专升本)”,这六个字,成了很多专升本学生的隐痛。可我认识的一个专升本学生,毕业后考进了家乡的事业单位,现在负责的项目,连某些名校生都羡慕。 再往下的自考本科、成人高考、开放教育,常被归为“非全日制学历”。自考本科要考13门课,每门60分才算过,有人考了三四年才拿证;成人高考每年一次统考,录取后线上学习2.5年;开放教育免试入学,拿证相对容易。这些学历在“鄙视链”里排得低,却成了很多人的“救命稻草”:中专毕业的护士,自考本科后评上了职称;工厂里的技术员,成人高考拿证后升了主管;全职妈妈开放教育毕业后,找到了一份能兼顾家庭的工作。它们不能帮你进大厂,但能帮你跨过“学历门槛”——考公时,非全日制本科能报的岗位虽少,却比专科多了几倍;评职称时,本科学历就是硬性条件,没人会问你是自考还是统招。 可这张“鄙视链”最拧巴的地方,是把“学历”和“能力”画了等号。我见过985毕业的学生,连Excel基础函数都不会用;也见过自考本科的程序员,写的代码比某些名校生更高效。企业招人时,嘴上说“看学历”,实际面试里,还是会问“你做过什么项目”“能解决什么问题”;考公上岸后,没人会在意你是全日制还是自考,只看你能不能写好材料、做好业务。 更有意思的是,这张表标注“成人本科可考公编、评职称”——这恰恰说明,非全日制学历不是“废纸”,它是给“错过全日制机会”的人,留的一条向上的路。有人说“非全日制学历没用”,可对于一个只有高中学历的人来说,它是“从0到1”的突破;对于一个想评职称的职场人来说,它是“从1到2”的跳板。 当然,学历的差距客观存在:同样是考公,全日制本科能报的岗位更多;同样是考研,985的学生更容易拿到保研名额。但“鄙视链”不该是人生的标尺——有人拿着第一层学历,却活在焦虑里;有人拿着第七层学历,却把日子过得踏实安稳。 我们总在说“学历重要”,可到底是“学历本身重要”,还是“学历背后的努力和选择重要”?当一张“鄙视链”把学历分成三六九等时,是不是也该想想:那些在“底层学历”里拼尽全力的人,真的比“顶层学历”里混日子的人差吗?学历的含金量 学历现状 学历优劣势 学历性价比 学历分析 学历困局 学历乱象